प्रतिका गुप्ता

हालांकि दौर नोबेल पुरस्कारों (Nobel Prize) की घोषणा का चल रहा है, लेकिन इसके कुछ दिनों पहले इगनोबेल पुरस्कार (Ig Nobel Prize) की घोषणा भी हुई थी।

धीर-गंभीर लगने वाली वैज्ञानिक खोजों (Scientific Discoveries) के लिए दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कारों के विपरीत इगनोबेल पुरस्कार उन वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए दिए जाते हैं जिनके विषय/सवाल पहली नज़र में तो थोड़े मज़ाकिया लगते हैं, लेकिन फिर उन्हें लेकर शोध उतनी ही शिद्दत से किया जाता है जितनी शिद्दत से वे अनुसंधान किए जाते हैं जो नोबेल के हकदार बनते हैं।

इन पुरस्कार विजेताओं का चयन एनल्स ऑफ इम्प्रॉबेबल रिसर्च (Annals of Improbable Research) पत्रिका द्वारा किया जाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी ‘मज़ेदार लेकिन विचारशील’ लगने वाले शोधकार्य को इस पते पर भेज कर पुरस्कार के लिए नामित कर सकता है: marc@improbable.com)। (पर ध्यान रहे, उनकी वेबसाइट पर जारी चेतवानी के अनुसार, स्वयं को नामित किए गए बहुत ही कम शोधकार्य इस पुरस्कार के हकदार बने हैं।)

एक तरह से इगनोबेल पुरस्कार पिछले 35 सालों से मज़े से विज्ञान करने और विज्ञान में मज़ा (Fun Science) करने का मौका बनाते हैं। हर साल जब ये पुरस्कार दिए जाते हैं तो इनको पाने वाले अपने खर्चे पर बोस्टन में आयोजित अवॉर्ड समारोह (Award Ceremony) में शामिल होते हैं। समारोह का माहौल एकदम हल्का-फुल्का होता है; यहां ओपेरा, सर्कस जैसे कार्यक्रम होते हैं; पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों को व्याख्यान के लिए महज 24 सेकंड का समय दिया जाता है; और कागज़ का हवाई जहाज़ उड़ाकर समारोह का समापन हो जाता है।

लेकिन इस साल दुनिया भर में चल रही तमाम तरह की समस्याओं, सख्तियों, पाबंदियों और युद्ध (War & Restrictions) के चलते लगभग आधे इगनोबेल विजेता इस समारोह में शामिल नहीं हो सके। ऐसा इस समारोह के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पुरस्कार विजेताओं ने इस समारोह में शामिल न हो सकने की बात कही है।

दुर्गंधरहित शू-रैक बनाने (Shoe Rack Design) के लिए (इंजीनियरिंग का) इगनोबेल पाने वाले भारत के विकास कुमार (Vikas Kumar) के लिए समारोह में शामिल होने में दो बाधाएं थीं: पहली तो समारोह में शामिल होने का खर्चा; लेकिन उससे बड़ी बाधा थी यह खबर कि भारत के अपंजीकृत प्रवासियों को बेड़ियों में जकड़कर अमेरिका से निर्वासित किया जा रहा है। इस खबर ने उन्हें डरा दिया कि कहीं उनके साथ भी ऐसा सलूक न हो जाए। और यदि, इस डर से उबरकर वे और उनके साथी समारोह में शामिल होने का फैसला करते, तो भी अमेरिका द्वारा भारत के लिए लागू सख्त वीज़ा नियमों (US Visa Rules) के चलते उन्हें वीज़ा हासिल करने में ही 7-8 महीनों का समय लग जाता, तब तक समारोह का वक्त निकल जाता और चाहते हुए भी वे समारोह में शामिल नहीं हो पाते। इसकी बजाय उन्होंने अपने साथी के साथ भारत में ही इस पुरस्कार की खुशी मना ली।

इगनोबेल शांति पुरस्कार (Peace Prize) विजेता भी अमेरिकी राजनीति के चलते इस समारोह का हिस्सा नहीं बन सकीं। जर्मनी के चिकित्सा मनोवैज्ञानिक फ्रिट्ज़ रेनर और जेसिका वर्थमैन इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर पा रहे थे कि कैसे अमेरिकी सरकार विश्वविद्यालयों के वित्तपोषण में दखलंदाज़ी कर रही है और उनकी स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर डाल रही है। साथ ही वे सीमा पर चल रहे संघर्षों को लेकर भी चिंतित थे। और घर पर अपने तीन बच्चों को छोड़कर अमेरिका में फंस जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने समारोह में शामिल होने से इंकार कर दिया।

इस्राइल के बायोफिज़िकल इकॉलॉजिस्ट (Biophysical Ecologist) बेरी पिनशो और उनकी टीम को एविएशन में इगनोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन उन्होंने भी समारोह में शामिल न होने का फैसला लिया, कुछ तो स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों से और कुछ इस चिंता से कि इस्राइल-हमास (Israel Hamas War) युद्ध के कारण इस समारोह में उनकी मौजूदगी अन्य देशों में युद्ध के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को और भड़का सकती है या वहां मौजूद लोगों को विचलित कर सकती है। मौजूदा राजनीतिक माहौल में उन्होंने न जाना ही ठीक समझा। हालांकि टीम से कोलंबिया के पारिस्थितिकीविद फ्रांसिस्को सांचेज़ और मूल रूप से अर्जेंटीना की जीवविज्ञानी मारू मेलकॉन ने इस समारोह में शामिल होने का फैसला किया। मेलकॉन का कहना था कि दुनिया में समस्याएं तो चल ही रही हैं, लेकिन विज्ञान भी हो रहा है। यह हम पर है कि हम किसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हालांकि अंत में मेलकॉन इस समारोह में शामिल नहीं हो पाईं क्योंकि सैन डिएगो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आपात स्थिति के कारण उनकी उड़ान रद्द हो गई।

मनोविज्ञान में इगनोबेल विजेता मनोवैज्ञानिक मार्सिन ज़ाजेनकोव्स्की (Marcin Zajenkowski) रूस-युक्रेन युद्ध (Russia Ukraine Conflict) के चलते जाने से कतरा रहे थे। हालांकि अंत में वे समारोह में शामिल हुए, लेकिन कब उनके देश के ऊपर के उड़ान क्षेत्र को बंद कर दिया जाएगा, कब उड़ान रद्द हो जाएगी यह चिंता उन्हें लगातार सताती रही।

इस समारोह के आयोजक मार्क अब्राहम्स के लिए यह बहुत दुखद बात रही कि माहौल को हल्का-फुल्का और मज़ेदार बनाने वाले समारोह पर दुनिया भर कि चिंताएं भारी पड़ गईं और इसके कई विजेता समारोह में शामिल नहीं हो सके। फिर भी वे अलग-अलग जगह समारोह आयोजित करने की योजना बना रहे हैं ताकि जो विजेता बोस्टन के मुख्य समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे वे कम से कम इनमें से किसी एक समारोह में आ सकें।

इस साल मिले इगनोबेल पुरस्कार (Ig Nobel Prize 2025 Winners) पर एक नज़र

साहित्य के लिए इस साल इगनोबेल दिवंगत चिकित्सक विलियम बीन को मिला है, जिन्होंने 35 वर्षों तक लगातार अपने एक नाखून (बाएं हाथ के अंगूठे के नाखून) की वृद्धि दर को रिकॉर्ड किया और उसका विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि उम्र बढ़ने के साथ नाखून बढ़ने की गति धीमी पड़ जाती है। 32 वर्ष की उम्र में नाखून हर रोज़ 0.123 मिलीमीटर बढ़ते थे जबकि 67 साल की उम्र में नाखून हर रोज़ 0.095 मिलीमीटर ही बढ़ रहे थे।

मनोविज्ञान में इगनोबेल पुरस्कार मार्सिन ज़ाजेनकोव्स्की और गाइल्स गिग्नैक को मिला जिन्होंने इस बात की जांच की कि जब आप किसी आत्ममुग्ध/सामान्य व्यक्ति को यह बताते हैं कि वे बुद्धिमान हैं तो इसका असर क्या होता है। इसके लिए उन्होंने 360 प्रतिभगियों को दो समूहों में बांटा। कुछ टेस्ट और आईक्यू टेस्ट के बाद दोनों समूह को फीडबैक दिए। एक समूह को पॉज़िटिव या उच्च आई-क्यू फीडबैक (औसत से बेहतर) होने का फीडबैक दिया और दूसरे समूह को नेगेटिव या निम्न आई-क्यू फीडबैक (औसत से कमतर) दिया। पाया गया कि जो लोग आत्ममुग्ध थे और उन्हें पॉज़ीटिव फीडबैक मिला तो उनका आत्मसम्मान और बढ़ा था (Personality Psychology)।

पोषण का इगनोबल (Nutrition Research) डेनियल डेंडी, गेब्रियल सेग्नियागबेटो, रोजर मीक और लुका लुइसेली को मिला है। उन्होंने बताया कि एक खास तरह की इंद्रधनुषी छिपकली (Agama agama) एक खास टॉपिंग वाला पिज़्ज़ा खाना पसंद करती है। अफ्रीका में पाए जानी वाली इन छिपकलियों का मुख्य भोजन वैसे तो आर्थ्रोपोड जीव होते हैं लेकिन टोगो शहर के एक तटीय रिसॉर्ट में शोधकर्ताओं ने इसके एक समूह को नियमित रूप से मानव-निर्मित भोजन (पिज़्ज़ा) खाते हुए देखा है: वो भी किसी भी टॉपिंग वाला पिज़्ज़ा नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार की टॉपिंग वाला (फोर-चीज़) पिज़्ज़ा, जिसमें चार तरह की चीज़ की टॉपिंग्स होती है। उनका अनुमान है कि समूह की सभी छिपकलियों द्वारा एक खास तरह का पिज़्ज़ा खाना किन्हीं खास रसायनों के प्रति आकर्षण का संकेत हो सकता है।

जूली मेनेला और गैरी बोचैम्प को शिशु रोग (Infant Studies) में इगनोबेल यह बताने के लिए मिला है कि जब एक दूध पीते बच्चे की मां लहसुन खाती है तो बच्चे को कैसा अनुभव होता है। उन्होंने स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लहसुन खाने के बाद उनके दूध में लहसुन के गंध/स्वाद की तीव्रता मापी। पाया कि लहसुन खाने के एक घंटे बाद लहसुन की उतनी गंध नहीं आती; दो घंटे बाद गंध की तीव्रता अपने चरम पर होती है और उसके बाद कम होने लगती है। पाया गया कि बच्चा मां के दूध में इन बदलावों को पहचान लेता है; यह इस आधार पर कहा गया कि जब मां के दूध में लहसुन की गंध आई तो शिशु ज़्यादा देर तक स्तन से जुड़े रहे और उन्होंने ज़्यादा दूध चूसा।

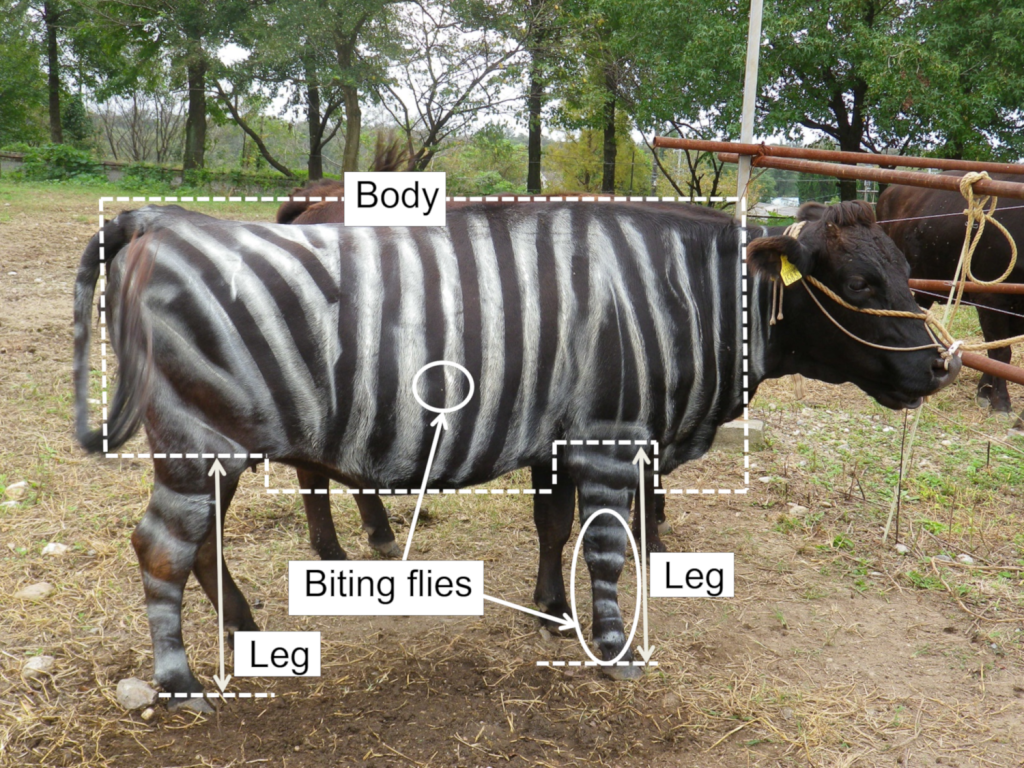

जीवविज्ञान (Biology Research) का इगनोबेल तोमोकी कोजिमा, काज़ातो ओइशी और उनकी टीम को यह पता लगाने के लिए मिला है कि गायों में ज़ेब्रा जैसी धारियां पोतने से क्या गाय मक्खियों से निजात पा सकती हैं। उन्होंने अध्ययन के लिए यह विषय चुना क्योंकि मक्खियों (कीट) के चलते मवेशियों का बहुत नुकसान होता है। उन्होंने प्रयोग जापान की काली गायों पर किया। कुछ गायों पर ज़ेब्रा की तरह काले-सफेद रंग के पेंट से धारियां बनाई, कुछ गायों पर सिर्फ काले रंग की धारियां बनाईं और कुछ पर कोई रंग नहीं पोता। फिर उन्होंने गायों के मक्खियां हटाने वाले व्यवहार पर नज़र रखी, जैसे पूंछ से फटकारना, सिर झटकना, लात पटकना, कान फड़फड़ाना या त्वचा हिलाना। उन्होंने पाया कि जिन गायों को काली-सफेद धारियों से पोता था उनमें मक्खियां हटाने का व्यवहार कम दिखा।

रसायन विज्ञान (Chemistry Study) में इगनोबेल रोटेम नफ्तालोविक, डैनियल नफ्तालोविक और फ्रैंक ग्रीनवे को यह पता लगाने के लिए मिला है कि क्या एक तरह का प्लास्टिक (टेफ्लॉन) भोजन में कैलोरी की मात्रा बढ़ाए बिना पेट भरने का एहसास और तृप्ति दे सकता है। दरअसल मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए शोधकर्ता एक ऐसे पदार्थ की तलाश में थे जो पेट भरने का एहसास तो दे लेकिन उसके खाने से कैलोरी की खपत न बढ़े। वे ऐसे विकल्प की तलाश में थे जिसे पेट का अम्ल ना पचा सके, जो स्वादहीन हो, शरीर की गर्मी का असर न पड़े, चिकना हो और सस्ता हो। टेफ्लॉन में उन्हें यह संभावना दिखी, तो चूहों पर उन्होंने इसकी कारगरता जांची। पाया कि 75 प्रतिशत खाने में यदि 25 प्रतिशत टेफ्लॉन मिलाकर खाया जाए तो वज़न घटाने में मददगार होता है। 90 दिनों तक किए इस परीक्षण में चूहों पर इसके कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिले हैं।

शांति का इगनोबल पुरस्कार (Peace Research) फ्रिट्ज़ रेनर, इंगे केर्सबर्गेन और उनकी टीम को यह दिखाने के लिए मिला है कि शराब पीकर व्यक्ति विदेशी (या नई) भाषा थोड़ा अच्छे से बोलने लगता है। यह अध्ययन उन्होंने 50 ऐसे जर्मन लोगों के साथ किया जिन्होंने नई-नई डच भाषा बोलना सीखा था। उनमें से कुछ को शराब और कुछ को कंट्रोल के तौर पर कोई पेय पीने को दिया। और फिर उनके द्वारा डच में की जा रही चर्चा को रिकॉर्ड किया गया। इस रिकॉर्डिंग को दो डचभाषी लोगों को और खुद प्रतिभागियों को सुनाया गया, और उनसे उसका आकलन करने कहा गया। डचभाषी लोगों ने कहा कि जिन लोगों ने शराब पी थी उनकी भाषा, खासकर उच्चारण, अन्य की तुलना में बेहतर थे। हालांकि सेल्फ रेटिंग में ऐसा कोई फर्क नहीं दिखा।

इंजीनियरिंग डिज़ाइन (Engineering Innovation) में विकास कुमार और सार्थक मित्तल को यह बताने के लिए इगनोबेल मिला है कि बदबूदार जूते शू-रैक के इस्तेमाल पर क्या असर डालते हैं। उन्होंने यह देखा था कि शू-रैक होने के बावजूद भी लोग उसमें जूते-चप्पल नहीं रखते और वे बाहर पड़े रहते हैं। कारण: बदबूदार जूते। उन्होंने इसका एक समाधान भी दिया है: यदि शू-रैक में यूवी लाइट की व्यवस्था हो तो बदबू कम हो सकती है।

एविएशन (Aviation Research) में फ्रांसिस्को सांचेज़, बेरी पिनशो और उनकी टीम को यह पता लगाने के लिए इगनोबेल मिला है कि क्या शराब पीने से चमगादड़ों की उड़ने और इकोलोकेशन की क्षमता (Echolocation Study) कम हो सकती है। देखा गया था कि फलों में एथेनॉल की मात्रा 1 प्रतिशत से अधिक होने (फल पकने) पर मिस्र के रूसेटस एजिपियाकस चमगादड़ इन फलों का सेवन सीमित कर देते हैं। अनुमान था कि 1 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल युक्त भोजन इन चमगादड़ों के लिए विषाक्त/नशीला होगा जिससे उनका नेविगेशन और इकोलोकेशन से जगह का अंदाज़ा लेने का कौशल प्रभावित होता होगा। पाया गया कि एथेनॉल युक्त भोजन खाने के बाद चमगादड़ अन्य की तुलना में काफी धीमी गति से उड़ते हैं। इससे चमगादड़ों की इकोलोकशन क्षमता भी प्रभावित होती है।

भौतिकी (Physics Research) में जियाकोमो बार्टोलुची, डैनियल मारिया और उनकी टीम को परफेक्ट पास्ता सॉस की रेसिपी (Pasta Sauce Science) बताने के लिए इगनोबेल मिला है। आसान सी लगने वाली यह रेसिपी दरअसल है थोड़ी मुश्किल, खासकर नौसिखियों के लिए। यदि सारे अवयव सही मात्रा में न पड़ें तो सॉस या तो थक्केदार बनता है या उसमें गुठलियां पड़ जाती हैं। शोधकर्ताओं ने कई विधियां आज़माने के बाद बताया है कि बढ़िया टेक्सचर वाला सॉस बनाने में चीज़ के साथ स्टार्च की मात्रा का अनुपात बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब स्टार्च की मात्रा चीज़ की मात्रा के 2-3 प्रतिशत के बीच रहती है, तो सॉस एकदम बढ़िया बनता है। स्टार्च की मात्रा 1 प्रतिशत से कम होने पर सॉस थक्केदार बनता है और 4 प्रतिशत से ज़्यादा होने पर उसमें कड़क गुठलियां पड़ जाती हैं।

ये विवरण पढ़कर आपको भी हंसी आई होगी कि ये भी कोई शोध के विषय हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सम्बंधित शोधकर्ताओं ने इन्हें कितनी गंभीरता से लेकर कितनी गहनता से इन विषयों पर काम किया। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://improbable.com/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-15-some-Ig-Nobel-Prizes-in-the-office-1200pixw.jpg