डॉ. डी. बालसुब्रमण्यन

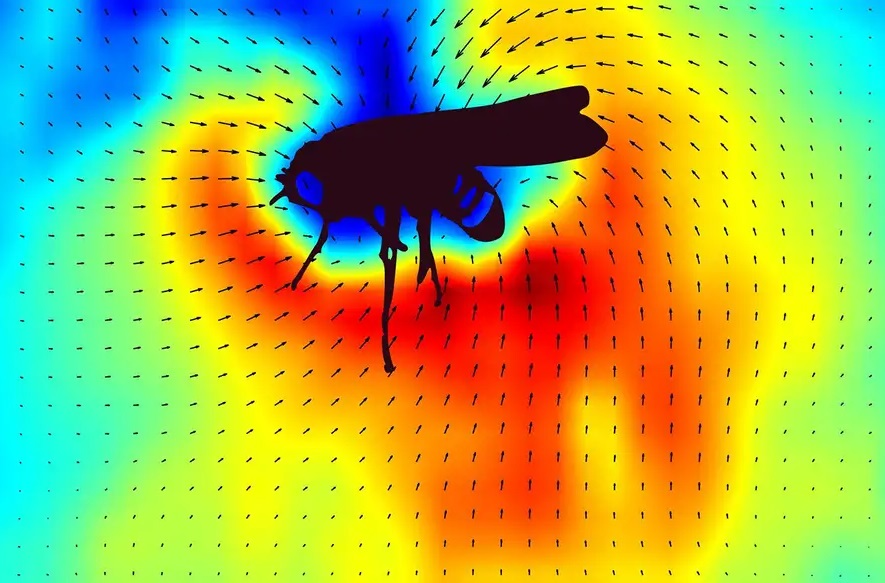

विश्व की आबादी के लिए खाद्य उत्पादन (food production) में कीट कई तरह से मदद करते हैं। कीट हमारे फसली पौधों का परागण करते हैं, सड़ते-गलते पौधों और जानवरों के अवशेषों को विघटित करते हैं, और प्राकृतिक कीट नियंत्रक (natural pest control) भी हैं। और तो और, हम मधुमक्खियों से प्राप्त शहद खाते हैं।

कीट हमारे चारों ओर मौजूद हैं। लेकिन यदि हम कीटभक्षण (entomophagy), यानी कीटों या उनके लार्वा को खाने की बात करेंगे तो हममें से कई लोग इन्हें खाने के नाम से कतराएंगे। इसका एक कारण शायद निओफोबिया (neophobia) है, यानी कुछ नया आज़माने का डर या हिचक।

साथ ही, आज हम पृथ्वी के अत्यधिक दोहन (overexploitation) को लेकर भी चिंतित हैं। हमें ऐसे खाद्य पदार्थों की ज़रूरत है जो प्राकृतिक संसाधनों का बेतहाशा दोहन/उपभोग किए बिना उच्च-गुणवत्ता की कैलोरी (nutrition) दें सकें। कीट इस अपेक्षा पर खरे उतरते हैं। शुष्क भार के हिसाब से उनमें 40 प्रतिशत प्रोटीन, 20-30 प्रतिशत वसा और पोटेशियम-आयरन जैसे खनिज (minerals) भी होते हैं।

दुनिया की लगभग एक-चौथाई आबादी पहले से ही खाने योग्य कीट (edible insects) खा रही है। कुछ कीटों को स्वादिष्ट माना जाता है। मैक्सिकन एस्कैमोल (Mexican escamoles) का स्वाद मक्खन लगे बेबीकॉर्न जैसा होता है। मैक्सिकन एस्कैमोल को ‘रेगिस्तान का पकवान’ कहा जाता है, जो वास्तव में पेड़ों पर बिल बनाने वाली मखमली चींटी (Liometopum occidentale) के तले हुए प्यूपा और लार्वा होते हैं। शेफ शेरिल किर्शेनबाम (Cheryl Kirshenbaum) ने वर्ष 2023 में पीबीएस पर ‘सर्विंग अप साइंस’ के एक एपिसोड में स्वादिष्ट कीट मेनू के बारे में बताया था।

भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों, ओडिशा और पश्चिमी घाट के स्थानीय समुदाय के लोग खाद्य कीट (insect diet in India) खाते हैं। इन्हें खाने के चलन की जड़ उनकी पोषण सम्बंधी आवश्यकताओं (nutrition needs), सांस्कृतिक आदतों और लोक चिकित्सा तरीकों में निहित है। पूर्वोत्तर में आदिवासी और ग्रामीण आबादी कथित तौर पर प्रोटीन पूर्ति के लिए 100 से अधिक खाद्य कीट प्रजातियां खाती हैं। इन कीटों को स्थानीय बाज़ारों में बेचा भी जाता है। तले, भुने या पके हुए गुबरैले, पतंगे, हॉर्नेट और जलकीट (water bugs) चाव से खाए जाते हैं – जबकि मक्खियां नहीं खाई जातीं।

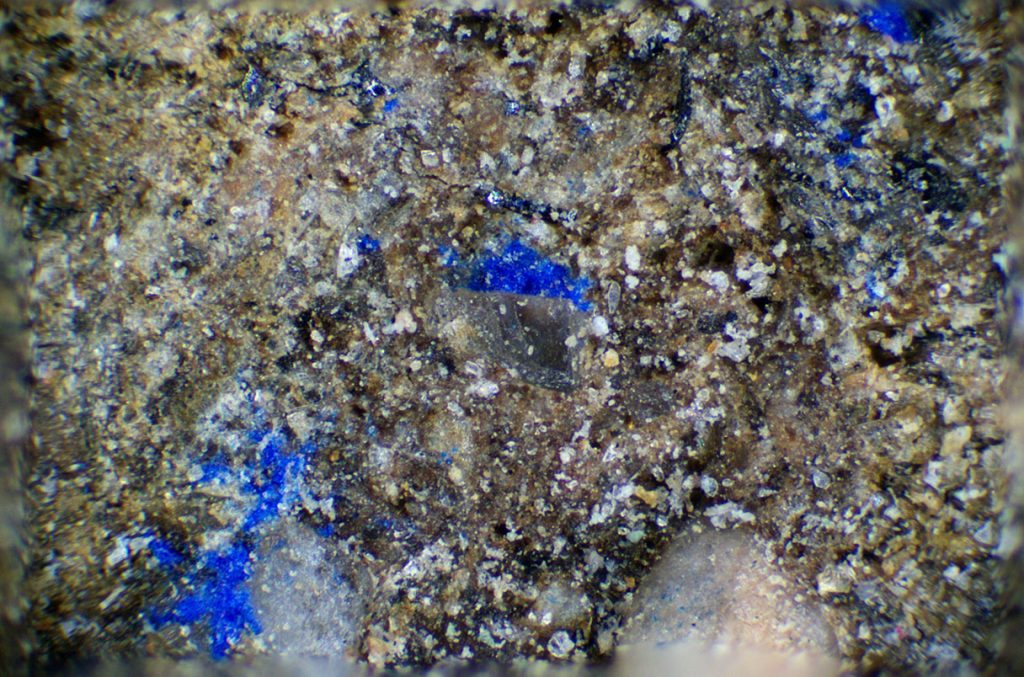

चूंकि कीटों की आबादी घट रही है, ऐसे में प्रकृति में मौजूद कीटों को पकड़ना और उन्हें खाना, टिकाऊ विचार नहीं हो सकता। इसलिए कुछ समूहों ने अर्ध-पालतूकरण (semi-domestication) का तरीका अपनाया है, जिसमें कीटों और उनके लार्वा का पालन-पोषण (insect farming) और वृद्धि मनुष्यों द्वारा की जाती है। लुमामी स्थित नागालैंड विश्वविद्यालय (Nagaland University) के नृवंशविज्ञानी इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि कीट पालन के पारंपरिक तरीकों और नई प्रजातियों की खेती के लिए कैसे इन तरीकों को अनुकूलित किया जा सकता है।

नागालैंड और मणिपुर (Northeast India) की चाखेसांग और अंगामी जनजातियां एशियाई जायंट हॉर्नेट (Asian giant hornet) को एक स्वादिष्ट व्यंजन मानती हैं; वे इनके वयस्क जायंट हार्नेट को भूनकर और इनके लार्वा को तलकर खाते हैं। इन हॉर्नेट का अब अर्ध-पालतूकरण किया जा रहा है। इनकी खेती इनका खाली छत्ता/बिल खोजने से शुरू होती है। मिलने पर इनके छत्ते/बिल को एक मीटर गहरे पालन गड्ढे (rearing pit) में लाया जाता है, जो मिट्टी से थोड़ा भरा होता है। खाली छत्ते/बिल को गड्ढे के ठीक ऊपर एक खंभे से बांध दिया जाता है और पोली मिट्टी से ढंक दिया जाता है। जल्द ही एक रानी हॉर्नेट (queen hornet) के साथ श्रमिक हॉर्नेट इसमें आ जाते हैं, जो ज़मीन के नीचे छत्ते/बिल को विस्तार देना शुरू कर देते हैं। परिणामस्वरूप एक उल्टे पिरामिड जैसी एक बड़ी बहुस्तरीय संरचना बनती है। दोहन के लिए, वयस्क हॉर्नेट को धुआं दिखाया जाता है और लार्वा निकाल लिए जाते हैं।

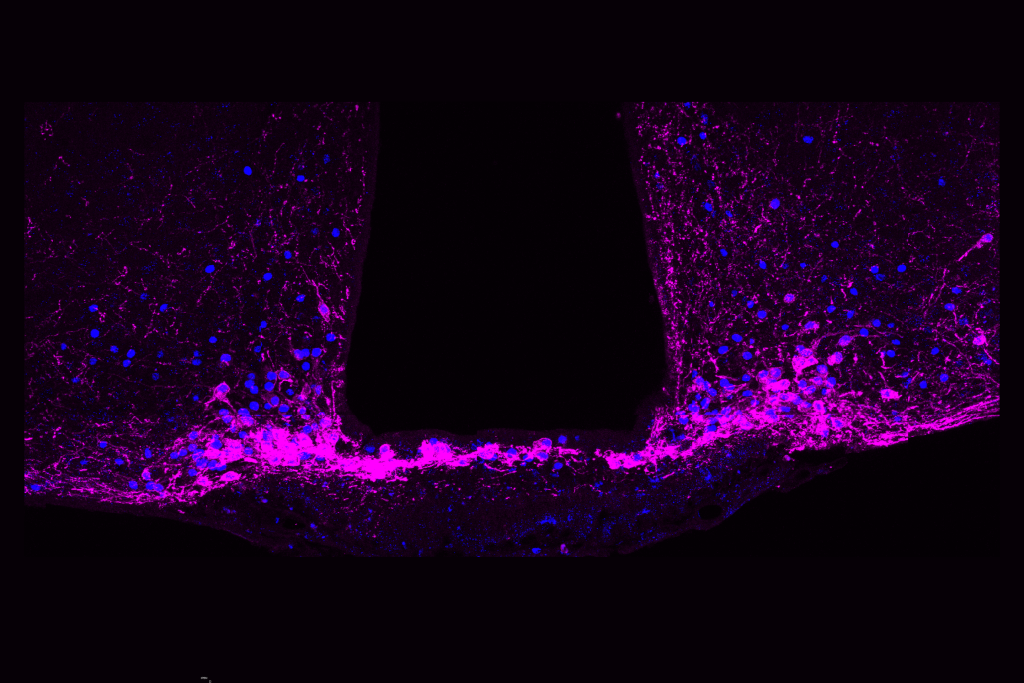

तमिलनाडु में अन्नामलाई पहाड़ियों के आसपास के आदिवासी समूह बुनकर चींटियों (weaver ants) का उपयोग भोजन और औषधीय संसाधन (medicinal use) के रूप में करते हैं। अंडों, लार्वा और वयस्कों की मौजूदगी वाले पत्तों के घोंसलों को भूनकर और फिर सिल-बट्टे पर पीसकर मसालेदार सूप बनाया जाता है। ततैया और दीमक के छत्तों का भी ऐसा ही उपयोग किया जाता है और मधुमक्खियों को श्वसन (respiratory diseases) और जठरांत्र सम्बंधी बीमारियों (digestive health) को कम करने के लिए स्वास्थ्य पूरक के रूप में खाया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) का मानना है कि आहार में कीटों को शामिल करना (insect-based diet) स्थायी खाद्य उत्पादन (sustainable food production) की कुंजी हो सकती है। कीट प्रसंस्करण (insect processing) की रणनीतियां उन्हें अधिक स्वीकार्य बना सकती हैं। झींगुर (crickets), भंभीरी (beetles) और टिड्डे (locusts) के पाउडर (या आटे) का उपयोग अब मट्ठा पाउडर की तरह ही प्रोटीन पूरक (protein supplement) के रूप में किया जाता है।

जैसे-जैसे आहार सम्बंधी रुझान (food trends) विकसित हो रहे हैं, वैसे-वैसे हम मोटे अनाज (millets) अपना रहे हैं, और प्रयोगशाला में तैयार किए गए मांस (lab-grown meat) को आज़माना चाह रहे हैं; हो सकता है कि जल्द ही हमारी थाली में कीट (insect cuisine) भी परोसे जाएं। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://th-i.thgim.com/public/society/vti2nf/article65406963.ece/alternates/FREE_1200/15LR_weevil.jpg