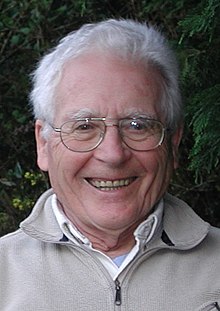

गत 26 जुलाई को जेम्स लवलॉक का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एक स्वतंत्र वैज्ञानिक और पर्यावरणविद के रूप में लवलॉक ने मानव जाति के वैश्विक प्रभाव पर हमारी समझ और धरती से अन्यत्र जीवन की खोज को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया। लेखन और भाषण में उत्कृष्ट क्षमताओं के चलते वे हरित आंदोलन के नायकों में से रहे जबकि वे इसके कट्टर आलोचक भी थे। वे आजीवन नए-नए विचार प्रस्तुत करते रहे। उन्हें मुख्यत: विवादास्पद गेइया परिकल्पना के लिए जाना जाता है।

लवलॉक ने 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं पर अध्ययन किए। इन अध्ययनों में मुख्य रूप से औद्योगिक प्रदूषकों का जीवजगत में प्रसार, ओज़ोन परत का ह्रास, और वैश्विक तापमान वृद्धि से होने वाले संभावित खतरे शामिल हैं। उन्होंने परमाणु उर्जा और रासायनिक उद्योगों की पैरवी भी की। उनकी चेतावनियां अक्सर विनाश का नज़ारा दिखाती थीं। बढ़ते वैश्विक तापमान पर चिंता जताते हुए लवलॉक ने कहा था कि हम काफी तेज़ी से 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व की गर्म अवस्था में पहुंच सकते हैं और यदि ऐसा हुआ तो हम और हमारे अधिकांश वंशज मारे जाएंगे।

26 जुलाई, 1919 को हर्टफोर्डशायर में जन्मे लवलॉक की परवरिश ब्रिक्सटन (दक्षिण लंदन) में हुई। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान एक सार्वजनिक पुस्तकालय ने उनमें विज्ञान के प्रति आकर्षण पैदा किया और उन्हें इतना प्रभावित किया कि स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विज्ञान के पाठ उन्हें नीरस लगने लगे। पुस्तकालय में उन्होंने खगोल विज्ञान, प्राकृतिक इतिहास, जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान की जानकारियां हासिल कीं। लवलॉक ने अपने इस ज्ञान को व्यावहारिक रूप भी दिया। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में एक पवन-गति सूचक तैयार किया था जिसका इस्तेमाल वे ट्रेन यात्रा के दौरान किया करते थे।

कमज़ोर आर्थिक स्थिति के चलते पढ़ाई के लिए वे एक कंपनी में तकनीशियन का काम करते थे और शाम को बी.एससी. की पढ़ाई के लिए कक्षाओं में जाते थे। 1940 में उन्होंने मिल हिल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च (एनआईएमआर) में काम करना शुरू किया और 20 अगले वर्ष तक यहीं काम करते रहे।

एनआईएमआर में काम करते हुए उन्होंने बायोमेडिकल साइंस में पीएच.डी. हासिल की और इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर का आविष्कार किया। यह एक माचिस की डिबिया के आकार का उपकरण था जो विषैले रसायनों का पता लगाने और उनका मापन करने में सक्षम था।

लवलॉक के कार्य में एक बड़ा परिवर्तन 1961 में आया जब उन्होंने एनआईएमआर छोड़कर नासा के लिए काम करना शुरू किया। नासा में उन्हें मानव रहित अंतरिक्ष यान ‘सर्वेयर सीरीज़’ के प्रयोगों को डिज़ाइन करने के लिए आमंत्रित किया गया था ताकि मनुष्य के चंद्रमा पर उतरने से पूर्व चंद्रमा की सतह की जांच की जा सके। इस परियोजना के बाद लवलॉक ने मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश के लिए जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी (जेपीएल) में अंतरग्रही खोजी टीम के साथ काम करना शुरू किया। इस परियोजना में काम करते हुए उन्होंने पाया कि मंगल ग्रह के जैविक पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों की ओर से बहुत कम सुझाव आए थे।

लवलॉक का विचार था कि इसका कारण आणविक जीव विज्ञान और जेनेटिक उद्विकास के प्रति वह जुनून है जो फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन द्वारा डीएनए की रचना की खोज के बाद पैदा हुआ था। वे काफी निराश थे कि जीव विज्ञान में अनुसंधान का फोकस व्यापक तस्वीर की बजाय छोटे-छोटे हिस्सों पर हो गया है – जीवन का अध्ययन सम्पूर्ण जीव की बजाय अणुओं और परमाणुओं के अध्ययन पर अधिक केंद्रित है।

मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों को समझने के लिए लवलॉक के प्रयोग काफी अलग ढंग से डिज़ाइन किए गए थे जिनमें अलग-अलग घटकों की बजाय संपूर्ण जीव पर ध्यान देना निहित था। गेइया परिकल्पना को स्थापित करने में यह दृष्टिकोण काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ।

शुरुआत में नासा ने धरती से परे जीवन का पता लगाने के लिए पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल को चुना था। इन दोनों ग्रहों के वायुमंडल के रासायनिक संघटन के आधार पर लवलॉक का अनुमान था कि दोनों ही जीवन-रहित होंगे।

फिर थोड़ा विचार करने के बाद वे यह सोचने लगे कि किसी बाहरी बुद्धिमान जीव को पृथ्वी कैसी दिखेगी। अपने सहयोगी डियान हिचकॉक के साथ वार्तालाप में उन्होंने यह समझने का प्रयास किया कि पृथ्वी, मंगल और शुक्र ग्रह के वातावरण में इतना अंतर क्यों है। इस विषय पर काम करते हुए विवादास्पद गेइया परिकल्पना का जन्म हुआ।

नया नज़रिया

तथ्य यह है कि मंगल और शुक्र के वायुमंडलों में 95% कार्बन डाईऑक्साइड और कम मात्रा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसें हैं। दूसरी ओर, पृथ्वी के वायुमंडल में 77% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और मामूली मात्रा में कार्बन डाईऑक्साइड व अन्य गैसें हैं। यह समझना ज़रूरी है कि अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी इतनी अलग और अद्वितीय क्यों है।

एक विचारणीय बात यह भी है कि पिछले 3.5 अरब वर्षों में सूर्य की ऊर्जा में 30 प्रतिशत की वृद्धि होने के बाद भी पृथ्वी का तापमान स्थिर कैसे बना हुआ है। भौतिकी के अनुसार इस तापमान पर तो हमारे ग्रह की सतह को उबल जाना चाहिए था लेकिन पृथ्वी काफी ठंडी बनी हुई है।

इसका एकमात्र स्पष्टीकरण पृथ्वी का स्व-नियमन तंत्र है जिसने संतुलन बनाए रखने का एक तरीका खोज निकाला है और यहां रहने वाले जीवों ने इसके वातावरण को स्थिर बनाए रखने में योगदान दिया है। लवलॉक के अनुसार पृथ्वी का वायुमंडल जीवित और सांस लेने वाले जीवों के कारण गैसों में लगातार होते परिवर्तन को संतुलित रखे हुए हैं जबकि मंगल ग्रह का वातावरण अचर है।

यही गेइया परिकल्पना है जिसे लवलॉक ने 1960 के दशक में प्रस्तावित किया था और 1970 के दशक में अमेरिकी जीव विज्ञानी लिन मार्गुलिस के साथ विकसित किया था। इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी केवल एक चट्टान का टुकड़ा नहीं है बल्कि पौधों और जीवों की लाखों प्रजातियों की मेज़बानी करती है जो खुद को इस पर्यावरण के अनुकूल कर पाए हैं। गेइया के अनुसार इन अनगिनत प्रजातियों ने न सिर्फ जद्दोजहद के ज़रिए खुद को अनुकूलित किया बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाए रखने में भी सहयोग किया जिससे पृथ्वी पर जीवन को कायम रखा जा सके। सह-विकास इस स्व-नियमन का एक उदाहरण है। लवलॉक का यह सिद्धांत रिचर्ड डॉकिंस जैसे कई विद्वानों को रास नहीं आता था। वे इस सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के विरुद्ध मानते थे।

लवलॉक के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के इस नियामक तंत्र की शुरुआत तब हुई जब प्राचीन महासागरों में शुरुआती जीवन ने वातावरण से कार्बन डाईऑक्साइड को सोखकर ऑक्सीजन मुक्त करना शुरू किया। कई अरब वर्षों तक जारी इस प्रक्रिया से पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड में कमी होती गई और वातावरण ऑक्सीजन पर निर्भर जीवों के पक्ष में होता गया। लवलॉक और उनके सहयोगियों का मत था कि पृथ्वी के जैव-मंडल को एक स्व-विकास और स्व-नियमन करने वाला तंत्र माना जा सकता है जो स्वयं के लाभ के लिए वायुमंडल, पानी और चट्टानों में परिवर्तन करता है।

गेइया परिकल्पना के उदाहरण के रूप में लवलॉक ने डेज़ीवर्ल्ड मॉडल विकसित किया। डेज़ीवर्ल्ड में काले और सफेद डेज़ी फूलों का एक खेत है। यदि तापमान में वृद्धि होती है तो सफेद फूल की तुलना में काले फूल अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं और मुरझा जाते हैं जबकि सफेद डेज़ी अच्छे से पनपते हैं। अंततः सफेद डेज़ी अधिक गर्मी को अंतरिक्ष में परावर्तित करते हैं और ग्रह को फिर से ठंडा करते हैं ताकि काले डेज़ी एक बार फिर से पनप सकें।

गेइया सिद्धांत ने हरित आंदोलन को काफी प्रभावित किया लेकिन लवलॉक कभी भी पूर्ण रूप से पर्यावरणवाद के समर्थक नहीं रहे। यहां तक कि कई पर्यावरणविदों के विपरीत वे हमेशा परमाणु ऊर्जा के समर्थक रहे। गेइया परिकल्पना को वैज्ञानिक समुदाय में मान्यता मिलने में काफी समय लगा। 1988 में सैन डिएगो में आयोजित अमेरिकन जियोफिज़िकल यूनियन की एक बैठक में गेइया के साक्ष्यों पर प्रमुख जीव विज्ञानियों, भौतिकविदों और जलवायु विज्ञानियों को विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया। अंतत: वर्ष 2001 में 1000 से अधिक वैज्ञानिकों ने यह माना कि हमारा ग्रह भौतिक, रासायनिक, जैविक और मानव घटकों से युक्त एकीकृत स्व-नियमन तंत्र के रूप में व्यवहार करता है। हालांकि, इसकी बारीकियों पर चर्चा अभी भी बाकी थी लेकिन इस सिद्धांत को मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया गया था।

गेइया सिद्धांत से हटकर लवलॉक ने अपने शुरुआती कार्यकाल में कई नई-नई तकनीकों का भी आविष्कार किया। उन्होंने कोशिका ऊतकों और यहां तक कि हैमस्टर जैसे पूरे जीव को फ्रीज़ करने और उसे पुन: जीवित करने की तकनीक भी विकसित की। 1954 में उन्होंने सिर्फ मज़े के लिए मैग्नेट्रान से निकले माइक्रोवेव विकिरण से आलू पकाया।

उन्होंने लियो मैककर्न और जोन ग्रीनवुड जैसे अभिनेताओं के साथ भी हाथ आज़माया।

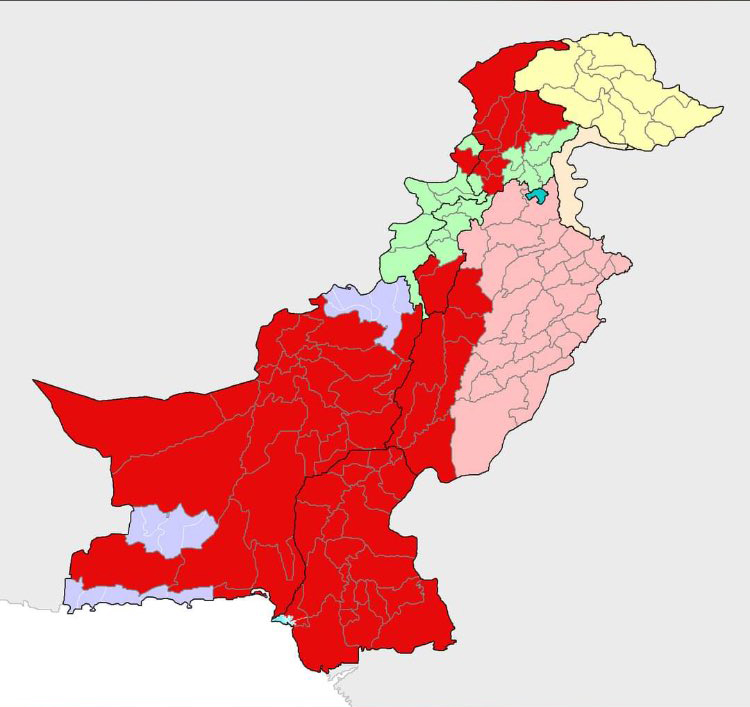

लवलॉक ने ऐसे असाधारण संवेदी उपकरण बनाए जो गैसों में मानव निर्मित रसायनों की छोटी से छोटी मात्रा का पता लगा सकते थे। जब इन उपकरणों का उपयोग वायुमंडल के रासायनिक संघटन के अध्ययन में किया गया तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपस्थिति उजागर हुई जो ओज़ोन के ह्रास के लिए ज़िम्मेदार है। इसी तरह उन्होंने सभी प्राणियों के ऊतकों से लेकर युरोप एवं अमेरिका में स्त्रियों के दूध में कीटनाशकों की उपस्थिति का खुलासा किया। लंदन स्थित विज्ञान संग्रहालय के निदेशक रहते हुए उन्होंने एक ऐसी तकनीक का प्रस्ताव दिया जिसके द्वारा महासागरों में शैवाल के विकास के लिए योजना तैयार की जा सकती है, वायुमंडल से अतिरिक्त कार्बन डाईऑक्साइड को हटाया जा सकता है और साथ ही सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने वाले बादलों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि वैश्विक तापमान को कम किया जा सके।

उन्होंने 40 पेटेंट दायर किए, 200 से अधिक शोध पत्र लिखे और गेइया सिद्धांत पर कई किताबें लिखीं। उन्हें कई वैज्ञानिक पदकों से सम्मानित किया गया और ब्रिटिश एवं अन्य विश्वविद्यालयों से कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार और मानद डॉक्टरेट से नवाज़ा गया। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/James_Lovelock%2C_2005_%28cropped%29.jpg/220px-James_Lovelock%2C_2005_%28cropped%29.jpg