मलेरिया एक बड़ी जन स्वास्थ्य समस्या है। हर वर्ष लाखों लोग मलेरिया का शिकार होते हैं। वर्ष 2020 में मलेरिया से 24 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे और 6.27 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। यह आंकड़ा 2019 की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है। इसमें से अफ्रीका में होने वाली लगभग दो-तिहाई मौतें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हैं। मलेरिया परजीवियों ने कई दवाओं के विरुद्ध प्रतिरोध विकसित कर लिया है और इसे प्रसारित करने वाले मच्छरों ने तो कीटनाशकों को भी चकमा देने की क्षमता विकसित की है।

पिछले वर्ष WHO द्वारा अनुमोदित और जीएसके द्वारा निर्मित मलेरिया का टीका आया था लेकिन यह सिर्फ औसत दर्जे की सुरक्षा ही प्रदान करता है। युनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा तैयार किए गए टीके के परिणाम आना बाकी हैं।

लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसकी रोकथाम के लिए एक नए तरीके की खोज की है। अमेरिका में नौ वालंटियर्स पर किए गए एंटीबॉडी परीक्षण में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। दी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार प्रयोगशाला में विकसित मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की एक खुराक मलेरिया से 6 महीने तक सुरक्षा प्रदान कर सकती है।

दिक्कत यह है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का उत्पादन काफी महंगा है और इन्हें इंट्रावीनस देना होता है, जिसके लिए चिकित्सकीय देखभाल ज़रूरी होती है। लिहाज़ा, संभवत: यह तकनीक केवल उच्च आय वाले लोगों और पर्यटकों के लिए उपयोगी होगी। शोधकर्ता यह टीका देने का आसान तरीका खोजने और इसकी लागत को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

यह पहली बार है कि वैज्ञानिकों ने मलेरिया से निपटने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का उपयोग किया है। प्रयोगशाला में विकसित मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सबसे घातक मलेरिया परजीवी, प्लाज़्मोडियम फाल्सीपैरम, को खत्म करने की क्षमता रखती है। यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कमज़ोर स्वास्थ्य वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रभावी है। इसको तैयार करने के लिए यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिसीज़ेस के रॉबर्ट सेडर की टीम ने CIS43LS नामक एंटीबॉडी एक ऐसे व्यक्ति के खून से प्राप्त की जिसे परीक्षण के दौरान मलेरिया का टीका दिया गया था। यह एंटीबॉडी परजीवी की बीजाणु अवस्था में सतह पर मौजूद प्रोटीन से जुड़ जाती है और उसे यकृत कोशिकाओं पर हमला करने से रोकती है। शोधकर्ताओं ने इस इस एंटीबॉडी को मानव शरीर में जल्द नष्ट होने से बचाने के लिए इसमें कुछ परिवर्तन किए हैं। पिछले वर्ष प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इस एंटीबॉडी को मलेरिया परजीवी के संपर्क में आए 9 वालंटियर्स को दिया गया तो उनमें से किसी में भी संक्रमण नहीं हुआ।

बमाको स्थित युनिवर्सिटी ऑफ साइंस, टेक्नीक और टेक्नॉलॉजी द्वारा आयोजित क्लीनिकल परीक्षण में 330 वालंटियर्स को उच्च और कम मात्रा में एंटीबॉडी या प्लेसिबो की खुराक दी गई। इन वालंटियर्स के रक्त नमूनों की जांच में देखा गया कि 6 माह की अवधि में उच्च खुराक प्राप्त लोगों में से 18 प्रतिशत लोग संक्रमित हुए जबकि न्यून खुराक वालों में यह संख्या 36 प्रतिशत रही और प्लेसिबो प्राप्त में 78 प्रतिशत लोग संक्रमित हुए। वैज्ञानिकों ने पाया कि प्लेसिबो की तुलना में उच्च खुराक प्राप्त लोग संक्रमण को रोकने में 88 प्रतिशत और न्यून खुराक प्राप्त लोग 75 प्रतिशत सफल रहे। 6 महीने के अंत में ज़रूर प्रभाविता में कमी देखने को मिली। अलबत्ता परिणाम कुल मिलाकर सकारात्मक रहे।

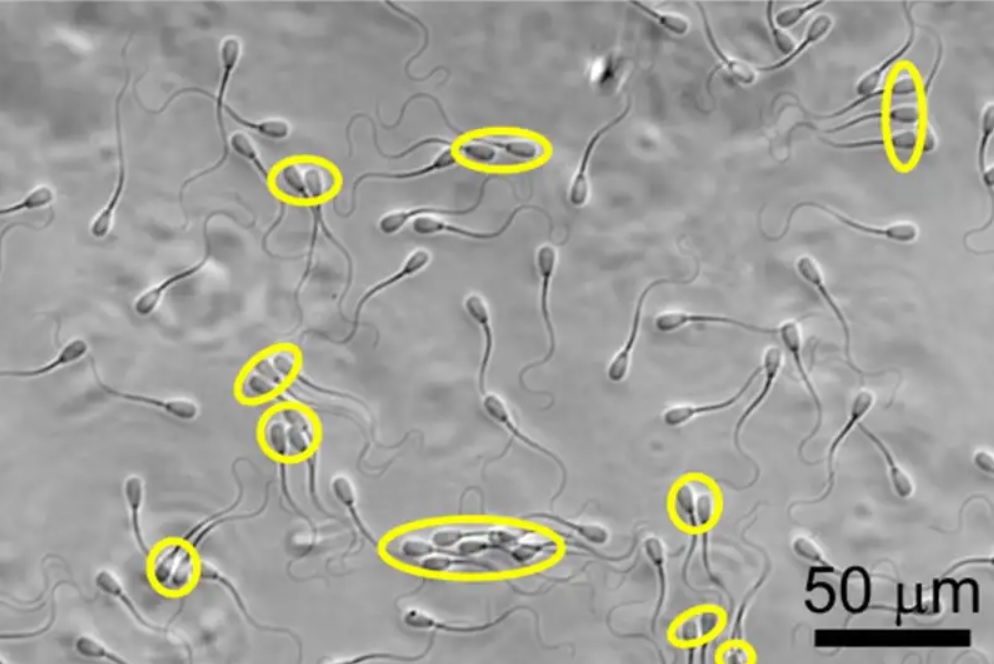

वैसे कुछ अन्य वैज्ञानिक इन परिणामों को लेकर शंका में हैं। उनके अनुसार इस अध्ययन में परजीवियों का पता लगाने के लिए खून की सूक्ष्मदर्शी जांच का उपयोग किया गया था जो पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन (पीसीआर) तकनीक से कम संवेदनशील है। शोधकर्ता अब संग्रहित नमूनों का पीसीआर विधि से भी अध्ययन कर रहे हैं।

इसके अलावा कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने केवल संक्रमण का मापन किया, बीमारी के प्रकोप पर ध्यान नहीं दिया जो बेहतर परिणाम दे सकता था। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि मोनोक्लोकल एंटीबॉडीज़ संक्रमण को रोकने में सक्षम हैं लेकिन इनकी भी कुछ कमियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती इनकी लागत है। इसके आलावा, एंटीबॉडी को शरीर में प्रवेश कराने की इंट्रावीनस प्रक्रिया छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है।

सेडर ने प्रयोगशाला में एक और एंटीबॉडी L9LS विकसित की है जो उसी प्रोटीन को लक्षित करती है और CIS43LS से तीन गुना अधिक शक्तिशाली है। हाल ही में किए गए एक अध्ययन में L9LS टीका पांच में से चार वालंटियर्स में से संक्रमण रोकने में सक्षम रहा। इसके अलावा इसे त्वचा के नीचे इंजेक्शन के माध्यम से दिया गया जो काफी तेज़ और कम जटिल प्रक्रिया है। वर्तमान में बच्चों में इंजेक्शन के माध्यम से L9LS टीके का परीक्षण किया जा रहा है। उम्मीद है कि अधिक उपयोग होने पर इसकी लागत को कम किया जा सकेगा। इसके अलावा सेडर वर्तमान में एक और टीका तैयार कर रहे हैं जो इससे भी अधिक शक्तिशाली होगा। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.science.org/do/10.1126/science.adf5846/abs/_20221031_on_malaria_trial.jpg