धरती का तापमान बढ़ने के साथ कई जीवों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मधुमक्खियां भी इनमें शुमार हैं। एक ओर तो कीटनाशकों का बेइंतहा इस्तेमाल, प्राकृतवासों का विनाश, प्रकाश प्रदूषण तथा परजीवियों ने मिलकर वैसे ही उनकी आबादी को प्रतिकूल प्रभावित किया है और साथ में तापमान बढ़ने की वजह से मुश्किलें बढ़ी हैं। ज़ाहिर है मधुमक्खियों की मुश्किलें उन तक सीमित नहीं रहेंगी। इनमें से कुछ हमारी फसलों तथा आर्थिक महत्व के अन्य पेड़-पौधों की महत्वपूर्ण परागणकर्ता हैं।

सोसायटी फॉर इंटीग्रेटिव एंड कम्पेरेटिव बॉयोलॉजी की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत एक अध्ययन में बताया गया है कि तापमान में वृद्धि के चलते कुछ मधुमक्खियां जल्दी-जल्दी मगर उथली सांसें लेने लगी हैं। अध्ययन भौरों की कुछ प्रजातियों पर किया गया था।

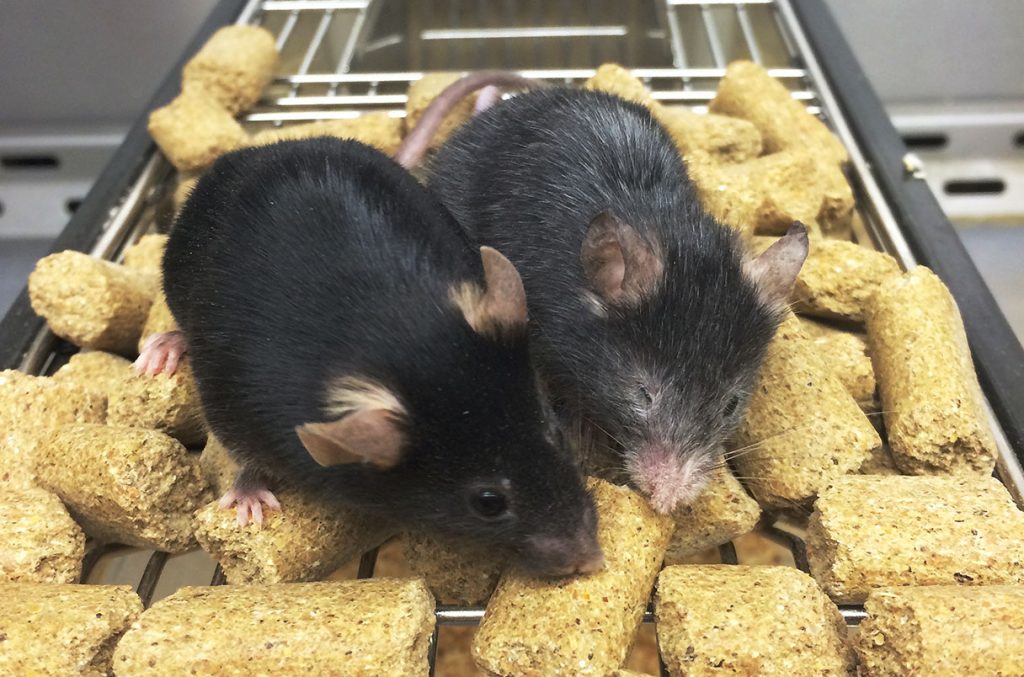

वैसे तो पहले के अध्ययनों में पता चला था कि यूएस की भौरों की लगभग 45 प्रजातियां मुश्किलों से घिरी हैं लेकिन लगता है कि ज़्यादा दिक्कतें वे प्रजातियां भुगत रही हैं जिनकी जीभ लंबी होती है। आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय के एरिक रिडेल और उनके साथी यही समझने का प्रयास कर रहे थे कि क्यों जलवायु परिवर्तन का ज़्यादा असर कुछ ही प्रजातियों पर हो रहा है। उन्होंने बॉम्बस ऑरिकोमस प्रजाति की मधुमक्खियों पर प्रयोग किए। इस प्रजाति की मधुमक्खियों की आबादी सबसे तेज़ी से घट रही है। तुलना के लिए बॉम्बस इम्पेशिएन्स प्रजाति को लिया गया था। शोधकर्ताओं ने इन प्रजातियों की रानी मधुमक्खियों को तब एकत्र कर लिया जब वे अपनी शीतनिद्रा से निकलकर नए छत्तों का निर्माण करने वाली थीं। इन्हें प्रयोगशाला में प्राकृतिक आवास जैसी परिस्थितियों में रखा गया।

फिर तापमान के प्रति रानियों की प्रतिक्रिया को देखने के लिए उन्हें कांच की नलियों में रखकर 18 डिग्री और 30 डिग्री सेल्सियस पर परखा गया। इस तरह से रिडेल और उनके साथियों ने यह जांच की कि बढ़ते तापमान का इन मधुमक्खियों की शरीर क्रिया पर क्या असर होगा।

18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तो दोनों ही प्रजातियों की रानियों ने प्रति घंटे लगभग एक बार सांस ली। लेकिन जब तापमान बढ़ाया गया तो दोनों में श्वसन में परिवर्तन देखा गया। जहां बॉम्बस इम्पेशिएन्स हर 10 मिनट में एक बार सांस लेने लेगी वहीं बॉम्बस ऑरिकोमस में सांस की गति 10 गुना अधिक तेज़ हो गई। श्वसन दर बढ़ने के साथ उनके शरीर से पानी की हानि भी अधिक हुई।

इस परिस्थिति में 3 दिन रखे जाने पर 25 प्रतिशत बॉम्बस इम्पेशिएन्स जबकि 50 प्रतिशत बॉम्बस ऑरिकोमस मारी गईं। कुछ प्रजातियों की बढ़ी हुई श्वसन दर से कुछ हद तक इस बात की व्याख्या हो जाती है कि क्यों कुछ मधुमक्खियों की आबादी तेज़ी से घट रही है और जलवायु परिवर्तन के साथ इसमें और भी तेज़ी आ सकती है।

अन्य प्रजातियों पर तापमान का असर परखने के लिए शोधकर्ता यह अध्ययन सात अन्य प्रजातियों पर भी करने को तैयार हैं। मानना है कि घटती आबादी वाली सारी मधुमक्खियां तापमान बढ़ने पर ज़्यादा रफ्तार से श्वसन करती होंगी। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://cff2.earth.com/uploads/2020/04/28140342/shutterstock_440779777-1024×638.jpg