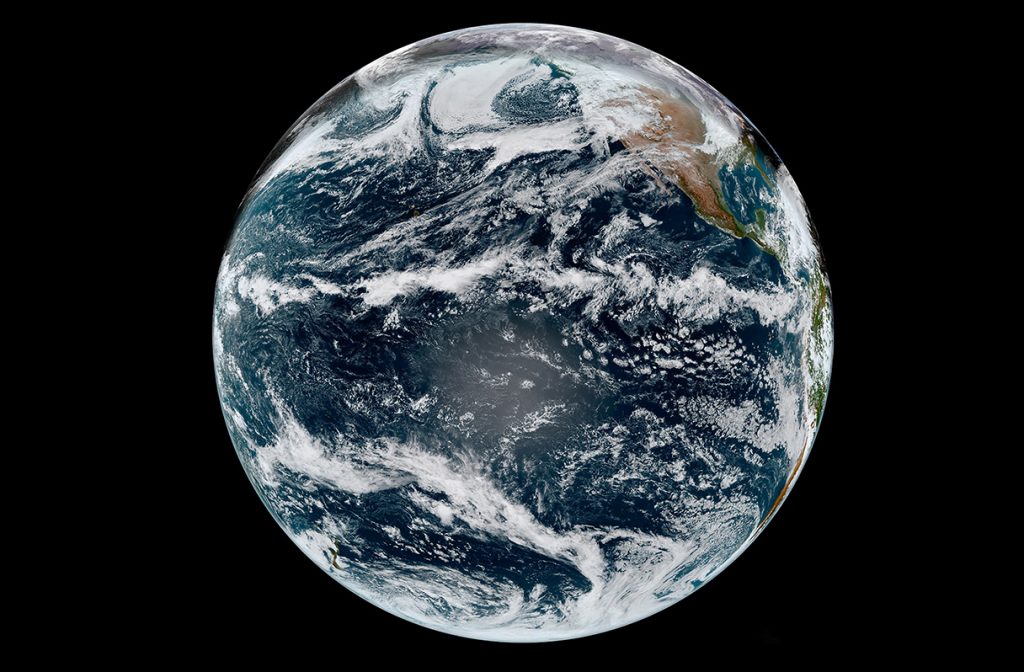

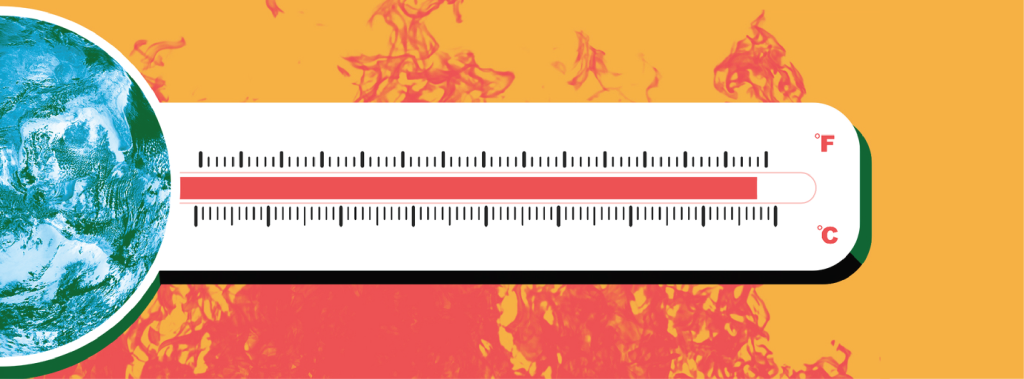

वर्ष 2024 में पृथ्वी का औसत तापमान (global average temperature) पहली बार उद्योग-पूर्व स्तर (1850-1900 के औसत) के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया। यह जलवायु (climate change) में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है और संकेत देता है कि अस्थायी रूप से ही सही लेकिन हम पेरिस समझौते (Paris Agreement) द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रहने में असफल रहे हैं। हालांकि यह केवल एक वर्ष की बात है, फिर भी वैज्ञानिक चिंतित हैं कि वैश्विक तापमान (global warming) पहले से अधिक तेज़ी से बढ़ सकता है।

गौरतलब है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य (1.5°C temperature goal) 2015 में लगभग 200 देशों द्वारा तय किया गया था, ताकि जलवायु परिवर्तन (climate change effects) के प्रभावों, जैसे कि गंभीर मौसमी घटनाओं, समुद्र स्तर में वृद्धि (sea level rise) और जैव विविधता की हानि को रोका जा सके। कई अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संगठनों द्वारा एकत्रित डैटा के अनुसार, 2024 में वैश्विक औसत तापमान उद्योग-पूर्व समय से 1.55 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। यह न सिर्फ एक महत्वपूर्ण सीमा का उल्लंघन है, बल्कि वृद्धि की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है।

वैज्ञानिक यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछले दो वर्षों में तापमान में हुई वृद्धि एक अस्थायी उतार-चढ़ाव (temporary fluctuations) है या जलवायु प्रणाली में किसी गंभीर प्रवृत्ति का संकेत। बहरहाल, इतना तो साफ है कि दुनिया तेज़ी से खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रही है। 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा का पार होना तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।

जलवायु विशेषज्ञों (climate experts) का मानना है कि तापमान वृद्धि को धीमा करने के लिए तुरंत कदम उठाना ज़रूरी है। सौर और पवन ऊर्जा (solar and wind energy) जैसे नवीकरणीय स्रोतों के विकास के बावजूद जीवाश्म ईंधन (fossil fuels) से होने वाला उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है जो तापमान वृद्धि का मुख्य कारण है। हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा का प्रसार हो रहा है, लेकिन पिछले वर्ष में कार्बन उत्सर्जन (carbon emissions) ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (UN Secretary-General António Guterres) के अनुसार एक वर्ष 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा का पार होना चिंता का विषय है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दीर्घकालिक लक्ष्य हासिल करना अब असंभव हो गया है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर नए प्रयासों (global climate action) की मांग की है और कहा है कि विश्व नेताओं को कदम उठाने होंगे।

वैज्ञानिकों का मानना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य दरअसल एक राजनीतिक मापदंड (political benchmark) है, न कि ऐसा बिंदु जहां जलवायु परिवर्तन बेकाबू हो जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे तापमान बढ़ेगा, इसके प्रभाव (climate change impacts) अधिक गंभीर और अपरिवर्तनीय होते जाएंगे। वर्तमान में पृथ्वी का तापमान औद्योगिक युग से पहले के स्तर से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। यह सुनने में मामूली लग सकता है, लेकिन इसके असर नज़र आने लगे हैं; जैसे प्रचंड तूफान(severe storms), जंगल की भीषण आग(wildfires) और समुद्र का बढ़ता जल स्तर (rising sea levels) वगैरह। इसके अलावा, ग्रीनहाउस गैसों (greenhouse gases) के कारण कैद अधिकांश गर्मी महासागरों, ज़मीन और बर्फ द्वारा सोख ली जाती है। इसके प्रभाव तब भी महसूस होते हैं जब तापमान धीरे-धीरे बढ़ता है।

इसके चलते, अधिक इन्तहाई मौसम(extreme weather conditions), पारिस्थितिकी तंत्र में क्षति (ecosystem damage) और समुद्र स्तर बढ़ने से विस्थापन जैसी समस्याएं झेलना पड़ सकती हैं, विशेष रूप से निचले द्वीपों और तटीय इलाकों के रहवासियों को। कहने का मतलब है कि तापमान में हर छोटा बदलाव भी मायने रखता है।

वैज्ञानिक अपनी ओर से, निरंतर तापमान वृद्धि पर लगाम कसने के प्रयास कर रहे हैं लेकिन समय तेज़ी से निकल रहा है। फिर भी, उम्मीद अभी बाकी है। समय की मांग है कि सरकारों और जनता (governments and citizens) दोनों की ओर से कार्रवाई की जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2024/04/banner_for_1.5_explainer.png