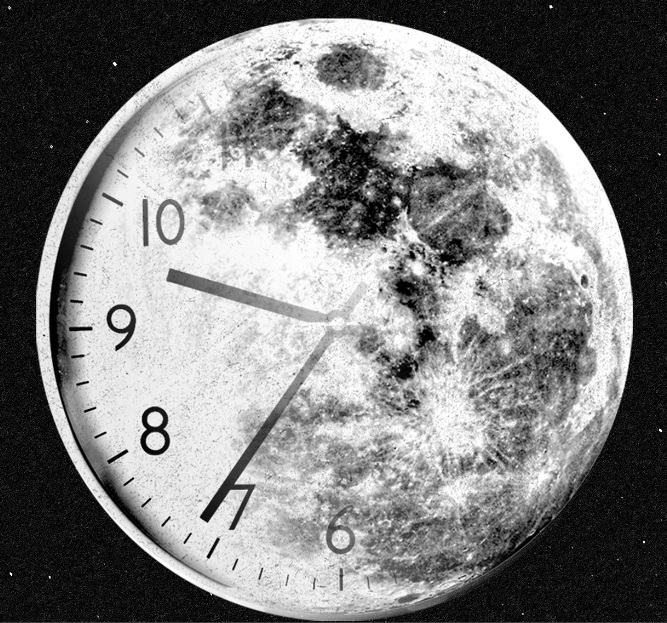

कई लोग सपने में देखे गए दृश्यों को वास्तव में अंजाम देते हैं। यह एक समस्या है जो अक्सर नींद के रैपिड आई मूवमेंट (आरईएम) चरण में होती है। इसे आरईएम निद्रा व्यवहार विकार (आरबीडी) कहते हैं और यह लगभग 0.5 से लेकर 1.25 प्रतिशत लोगों, खासकर वयस्क पुरुषों, को प्रभावित करता है। विश्लेषण से पता चला है कि आरबीडी तंत्रिका-क्षति रोगों का पूर्वाभास हो सकता है। खास तौर से सिन्यूक्लीनोपैथी का अंदेशा होता है जिसमें मस्तिष्क में अल्फा-सिन्यूक्लीन नामक प्रोटीन के लोंदे जमा हो जाते हैं।

वैसे सोते हुए किए जाने वाले सारे व्यवहार आरबीडी नहीं होते। जैसे नींद में चलना या बड़बड़ाना गैर-आरईएम निद्रा के दौरान होते हैं और इन्हें आरबीडी की क्षेणी में नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा एक तथ्य यह भी है कि सारे आरबीडी का सम्बंध सिन्यूक्लीनोपैथी से नहीं होता। और तो और, यह स्थिति अन्य कारणों से भी बन सकती है।

अलबत्ता, जब आरबीडी के साथ ऐसी कोई अन्य स्थिति न हो तो भविष्य में बीमारी अंदेशा होता है। कुछ अध्ययनों का निष्कर्ष है कि सपनों में हरकतें भविष्य में तंत्रिका-क्षति रोग पैदा होने की 80 प्रतिशत तक भविष्यवाणी कर सकती हैं। हो सकता है कि यह ऐसी बीमारी का प्रथम लक्षण हो।

आरबीडी से जुड़ा सबसे प्रमुख रोग पार्किंसन रोग है। इसमें व्यक्ति क्रमश: अपने मांसपेशीय क्रियाकलापों पर नियंत्रण गंवाता जाता है। एक अन्य रोग है लेवी बॉडी स्मृतिभ्रंश। इसमें मस्तिष्क में लेवी बॉडीज़ जमा होने लगती हैं और व्यक्ति का अपनी हरकतों और संज्ञान पर नियंत्रण नहीं रहता। एक तीसरे प्रकार की सिन्यूक्लीनोपैथी व्यक्ति की ऐच्छिक हरकतों के अलावा अनैच्छिक क्रियाओं (जैसे पाचन) में भी व्यवधान पहुंचाती है। शोधकर्ताओं का मत है कि जीर्ण कब्ज़ और गंध की संवेदना के ह्रास की अपेक्षा आरबीडी सिन्यूक्लीनोपैथी का बेहतर पूर्वानुमान देता है।

वैसे तो सपनों को चेष्टाओं में बदलना और पार्किंसन के आपसी सम्बंध के बारे में काफी समय से लिखा जाता रहा है। स्वयं जेम्स पार्किंसन ने 1817 में इसके बारे में लिखा था। सपनों और पार्किंसन रोग के बारे में कई रिपोर्ट्स के बावजूद इनकी कड़ियों को जोड़ा नहीं जा सका था। लेकिन हाल ही में खुद एक मरीज़, जिसे आरबीडी की शिकायत थी, ने अपने डॉक्टर से आग्रह किया कि उसका ब्रेन स्कैन करके पार्किंसन के बारे में शंका की जांच करें। उस मरीज़ की आशंका सही निकली – उसे पार्किंसन रोग था।

हाल के वर्षों में आरबीडी और सिन्यूक्लीनोपैथी के बीच कार्यकारी सम्बंध की समझ बढ़ी है। आम तौर पर आरईएम निद्रा के दौरान कुछ क्रियाविधि होती है जो ऐसी चेष्टाओं पर रोक लगाकर रखती है। लेकिन आरबीडी पीड़ित व्यक्ति में यह क्रियाविधि काम नहीं करती और वे शारीरिक चेष्टाएं करते रहते हैं। 1950 व 1960 के दशक में किए गए प्रयोगों से पता चला था कि आरईएम निद्रा के दौरान ऐसी हरकतें कितनी ऊटपटांग हो सकती हैं। जैसे कुछ बिल्लियों पर प्रयोग के दौरान उनके ब्रेन स्टेम के कुछ हिस्सों को काटकर निकाल दिया गया। ऐसा करने पर आरईएम निद्रा के दौरान मांसपेशियों की हरकतों पर जो रुकावट लगी थी वह समाप्त हो गई और आरईएम निद्रा के दौरान वे बिल्लियां ऐसे हाथ-पैर मारती रहीं जैसे सपने देखकर उसके अनुसार हरकतें कर रही हों।

फिर 1980 के दशक में एक मनोचिकित्सक कार्लोस शेंक और उनके साथियों ने आरबीडी को लेकर पहले केस अध्ययन प्रकाशित किए। ये मरीज़ वैसे तो शांत स्वभाव के थे किंतु उनका कहना था कि वे हिंसक सपने देखते हैं और आक्रामक व्यवहार करने लगते हैं। शेंक की टीम ने 29 आरबीडी मरीज़ों का अध्ययन किया। सभी 50 वर्ष से अधिक उम्र के थे। शेंक की टीम ने रिपोर्ट किया है कि इनमें से 11 में आरबीडी की शुरुआत के औसतन 13 वर्षों बाद तंत्रिका-क्षति रोग उभरे। आगे चलकर, कुल 21 मरीज़ों में ऐसे रोग प्रकट हुए।

इन परिणामों की पुष्टि एक ज़्यादा व्यापक अध्ययन से भी हुई है। दुनिया भर के 21 केंद्रों के 1280 आरबीडी मरीज़ों में से 74 प्रतिशत में 12 वर्षों के अंदर तंत्रिका-क्षति रोग का निदान किया गया। धीरे-धीरे आरबीडी और तंत्रिका-क्षति रोगों के बीच की कड़ियों को स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि इन कड़ियों का कार्यिकीय आधार क्या है।

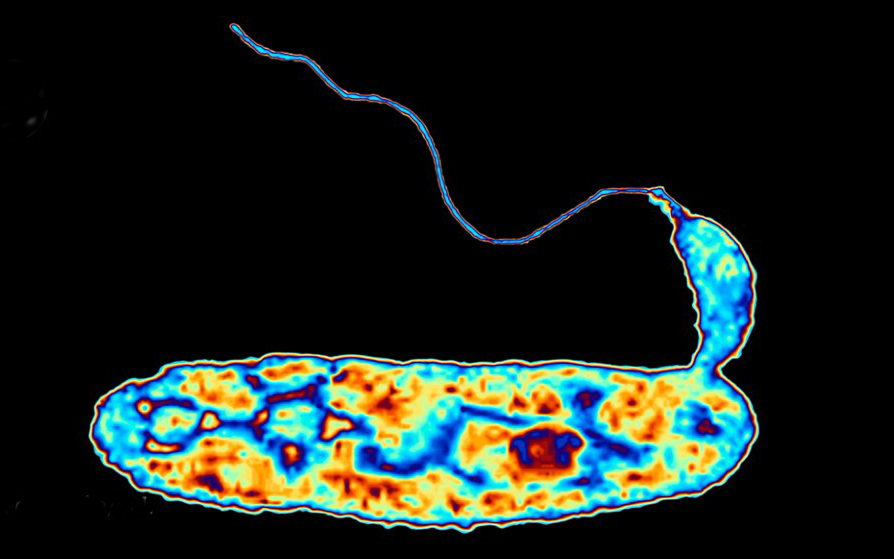

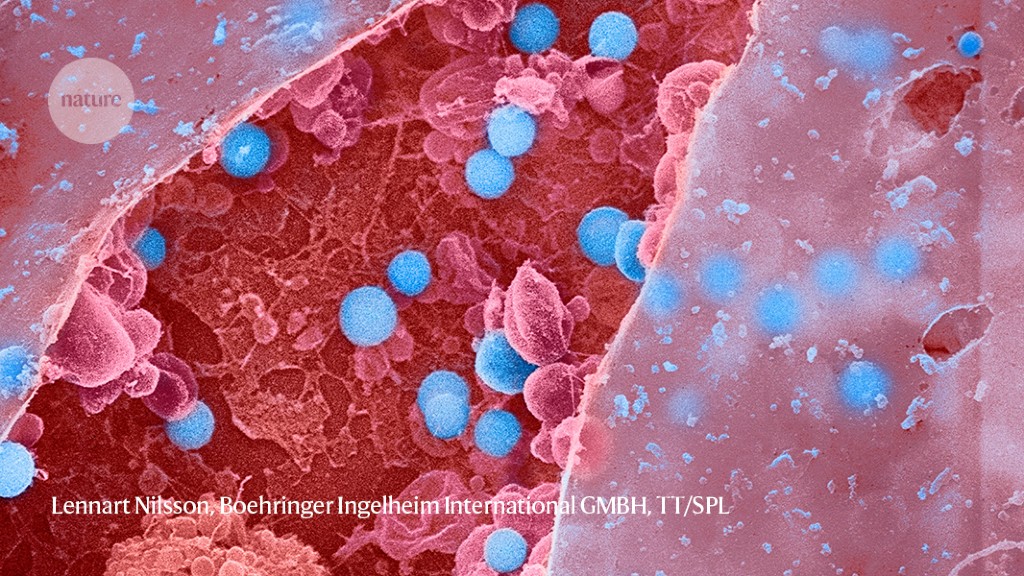

कई वैज्ञानिकों का मत है कि आरबीडी इस वजह से होता है क्योंकि सिन्यूक्लीन ब्रेन स्टेम के उस हिस्से में जमा होने लगता है जो हमें आरईएम निद्रा के दौरान निष्क्रिय करके रखता है। अपने सामान्य रूप में यह प्रोटीन तंत्रिकाओं के कामकाज में भूमिका निभाता है। लेकिन जब यह असामान्य ढंग से तह हो जाता है तो यह विषैले लोंदे बना सकता है। ऑटोप्सी परीक्षणों से पता चला है कि आरबीडी से पीड़ित 90 प्रतिशत मरीज़ों की मृत्यु मस्तिष्क में सिन्यूक्लीन जमाव के लक्षणों के साथ होती है। अभी तक ऐसी कोई तकनीक उपलब्ध नहीं है जिससे जीवित व्यक्ति के मस्तिष्क में सिन्यूक्लीन के थक्कों की जांच की जा सके। अलबत्ता, वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि शरीर के अन्य हिस्सों (खासकर सेरेब्रो-स्पायनल द्रव) में गलत तरह से तह हुए सिन्यूक्लीन का पता लगाया जा सके। ऐसे एक अध्ययन में आरबीडी पीड़ित 90 प्रतिशत व्यक्तियों में गलत ढंग से तह हुआ सिन्यूक्लीन मिला है।

इतना तो सभी मान रहे हैं कि आरबीडी पार्किंसन तथा अन्य तंत्रिका-क्षति रोगों का प्रारंभिक लक्षण है। इस समझ के साथ वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हानिकारक सिन्यूक्लीन शरीर में किस तरह फैलता है। इस बात के काफी प्रमाण मिले हैं कि यह विकार आंतों में शुरू होता है और वहां से मस्तिष्क तक पहुंचता है। उदाहरण के लिए चूहों पर किए गए प्रयोगों से पता चला है कि आंतों से मस्तिष्क तक यह वैगस तंत्रिका के ज़रिए पहुंचता है। मनुष्यों में भी देखा गया है कि वैगस तंत्रिका को काट दें (जो जीर्ण आमाशय अल्सर के इलाज के लिए किया जाता है), तो पार्किंसन होने का जोखिम कम हो जाता है।

कुछ शोधकर्ताओं का मत है कि पार्किंसन दो प्रकार का होता है। कुछ में यह आंतों में पहले शुरू होता है और कुछ में पहले मस्तिष्क में। जैसे डेनमार्क के आर्हुस विश्वविद्यालय के पर बोर्गहैमर का कहना है कि आरबीडी मस्तिष्क-प्रथम पार्किंसन का एक शुरुआती लक्षण हो सकता है लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि आरबीडी के हर मरीज़ को अंतत: पार्किंसन रोग होगा ही। मात्र एक-तिहाई मरीज़ों में ऐसा होता है।

इस संदर्भ में एक और अवलोकन महत्वपूर्ण है। सॉरबोन विश्वविद्यालय की इसाबेल आर्नल्फ ने पार्किंसन के मरीज़ों के स्वप्न के समय के व्यवहार में कुछ अजीब बात देखी। ये मरीज़ जागृत अवस्था में तो शारीरिक क्रियाओं में दिक्कत महसूस करते थे, लेकिन सोते समय इन्हें हिलने-डुलने में कोई परेशानी नहीं होती थी। इस तरह के व्यवहार के रिकॉर्डिग की मदद से आर्नल्फ की टीम को आरबीडी मरीज़ों के सपनों की कुछ विशेषताएं देखने को मिलीं जिनके आधार पर शायद यह समझने में मदद मिलेगी कि हमें सपने कैसे और क्यों आते हैं। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://static.scientificamerican.com/sciam/cache/file/D83A2264-DCD4-4E4C-94F2F3C5C72FE200.jpg