इक्कीसवीं सदी की आधुनिक टेक्नॉलॉजी ने हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। इसने दैनिक कार्यों को आसान करने के साथ दक्षता, उत्पादकता और प्रदर्शन में भी वृद्धि की है। स्वास्थ्य सेवा और टेक्नॉलॉजी के संगम ने स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और उसके प्रबंधन में क्रांतिकारी योगदान दिया है। पिछले कुछ वर्षों में टेक्नॉलॉजी के विकास से बेहतर और सटीक इलाज के साथ-साथ बेहतर निर्णय लेने में भी काफी मदद मिली है।

इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (ईएचआर) से लेकर टेलीमेडिसिन, पहनने योग्य टेक्नॉलॉजी और कृत्रिम बुद्धि ने स्वास्थ्य सेवा के ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। यहां हम कुछ ऐसी तकनीकों पर चर्चा कर रहे हैं जो भविष्य में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन ला सकती हैं।

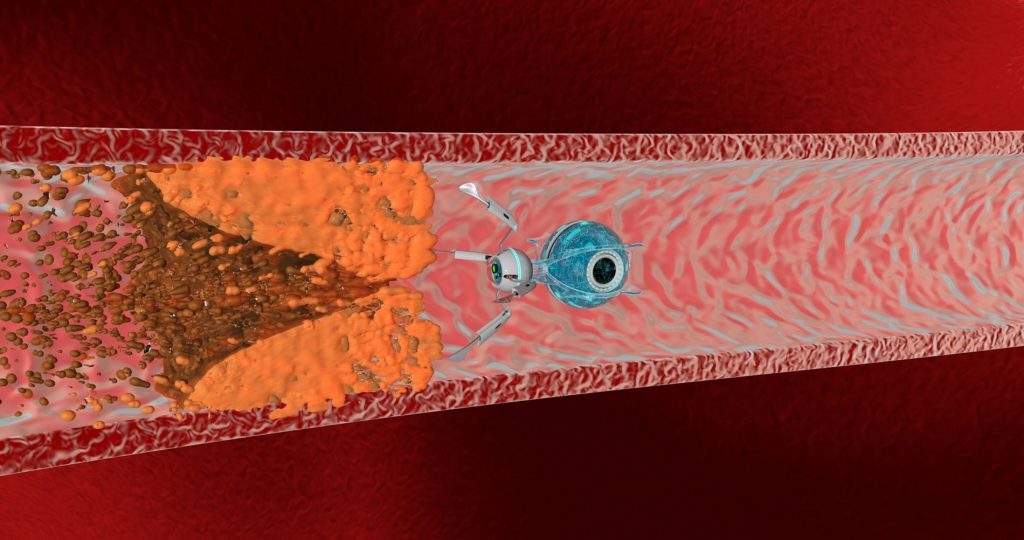

नैनो टेक्नॉलॉजी और हृदय

हृदयाघात के कारण तो सर्वविदित हैं। इसका मुख्य कारण है हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में प्लाक जमा होकर उनका संकरा हो जाना जिससे रक्त प्रवाह को बाधित होता है। अंतत: ये धमनियां इतनी संकरी हो जाती हैं कि हृदय को पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। नतीजतन हृदयाघात या स्ट्रोक हो जाता है।

इस समस्या से निपटने के लिए स्टेंट या फिर बायपास का सहारा लिया जाता है। लेकिन इसकी सभी तकनीकें – कैथेटराइज़ेशन या ओपन-हार्ट सर्जरी वगैरह – काफी महंगी हैं। लेकिन प्लाक हटाने वाले नैनो-रोबोट्स की मदद से यह उपचार काफी सस्ता हो सकता है। इसमें एक अतिसूक्ष्म आकार का रोबोट रुकावट वाले स्थान पर जाकर धमनियों को चौड़ा कर सकता है।

अंगों या ऊतकों का पुनर्जनन

हारवर्ड युनिवर्सिटी में एक ऐसी तकनीक पर काम चल रहा है जिसमें एंटीरियर क्रुशिएट लिगामेंट (घुटने का लिगामेंट, एसीएल) को किसी अन्य व्यक्ति या जीव, या स्वयं उस व्यक्ति के लिगामेंट से प्रतिस्थापित करने की बजाय उसे स्वयं स्वस्थ होने में मदद दी जा सके।

इस तकनीक में अवरग्लास के आकार का एक स्पंज तैयार किया जाता है जिसमें रोगी का रक्त, विकास कारक और पुन:सक्रिय स्टेम कोशिकाएं भरी होती हैं। इसे प्रविष्ट कराने पर यह लिगामेंट के टुकड़ों के बीच एक सेतु का काम करता है जो विकसित होते हुए क्षतिग्रस्त लिगामेंट को जोड़ देता है।

कृत्रिम अंग

हम आनुवंशिक रूप से पुनर्निर्मित हृदय या कृत्रिम हृदय तैयार करने की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का तो दावा है कि पर्याप्त पैसा मिले तो वे तीन वर्ष के भीतर एक कृत्रिम हृदय तैयार करके उसे मनुष्य के शरीर में प्रत्यारोपित कर सकते हैं।

यह बात 3-डी प्रिंटेड अंग के मामले में देखी जा रही है। इनमें ऐसी क्रियाविधियां या रचनाएं होती हैं जो अंगों या ऊतकों के अध्ययन में उपयोग की जा सकती हैं। जैसे फेफड़े के ऊतक जो कुदरती फेफड़ों के समान कोविड से संक्रमित हो सकते हैं और इनका उपयोग संक्रमण व उसके उपचार के अध्ययन में किया जा सकता है। हाल ही में एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने रोबोटिक उपकरण विकसित किया है जो किसी व्यक्ति की त्वचा की कोशिकाओं को प्रिंट करने में सक्षम है। इसका उपयोग घावों या जलने से क्षतिग्रस्त त्वचा को ठीक करने के लिए किया जा सकता है।

ज़रा कल्पना कीजिए कि आपके शरीर के सभी अंगों का कंप्यूटर कोड ‘क्लाउड’ पर मौजूद हो जिसकी मदद से आवश्यकतानुसार कोई अंग या उसका भाग तैयार किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी कैंसरग्रस्त हड्डी को शरीर से अलग किया जाता है तो कंप्यूटर को की मदद से उसी आकार और क्षमता की हड्डी प्रत्यारोपित की जा सकेगी जिसके लिगामेंट, जोड़ और अन्य हड्डियों के साथ जुड़ाव मूल हड्डी जैसे ही होंगे। यह अगले 10 वर्षों में संभव हो सकता है।

प्रोटीन में हेरफेर

कैसा हो यदि आप किसी अंग या शरीर के भाग में परिवर्तन कर सकें या फिर शरीर के सामान्य कामकाज के तरीके में हेर-फेर कर सकें। उदाहरण के लिए, कोरिया के शोधकर्ता ऐसी एंटीएजिंग दवाओं का परीक्षण कर रहे हैं जो गोलकृमियों की कोशिकाओं में प्रोटीन की गतिविधि को परिवर्तित कर देती हैं। ये प्रोटीन ऊर्जा में कमी के दौरान शरीर को शर्करा को ऊर्जा में बदलने के निर्देश देते हैं। इन दवाओं के उपयोग से कृमि के जीवनकाल में वृद्धि देखी गई है।

मरम्मत के उपकरण

दीर्घायु के संदर्भ में यह देखना प्रासंगिक होगा कि हृदय के वाल्व के मामले में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। उम्र के साथ हृदय के वाल्व खराब होने लगते हैं; 65 वर्ष से अधिक आयु के 25 प्रतिशत लोगों के वाल्व के कार्य में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन आने लगता है और 85-95 वर्ष की आयु के वाल्व की मरम्मत या प्रतिस्थापन ज़रूरी हो जाता है।

पारंपरिक तौर पर इसके लिए ओपन-हार्ट सर्जरी में हृदय की धड़कन को रोककर एक पंप की मदद से रक्त संचरण जारी रखा जाता है। इस प्रक्रिया में 17 प्रतिशत रोगियों में सर्जरी के बाद मानसिक गिरावट पाई गई है। आजकल वाल्व को रक्त वाहिका के माध्यम से हृदय तक पहुंचाया जा सकता है। हालांकि यह भी हृदय सर्जरी है लेकिन इस तकनीक से रिकवरी की अवधि कम हो जाती है।

हाई-टेक खिलौने

आज के दौर में कृत्रिम बुद्धि, वर्चुअल रियलिटी, उन्नत तकनीकें, बेहतर डैटा संग्रहण ने स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़े परिवर्तन के संकेत दिए हैं। आज हम ऐप की मदद से चिकित्सकों से ऑनलाइन घर बैठे परामर्श ले सकते हैं, भले ही वे किसी अन्य देश में ही क्यों न हो।

यदि इन तकनीकों को और विकसित किया जाए तो हम क्या-क्या कर सकते हैं। संभव है कि नियमित डैटा संग्रहण से हम दवाओं को बेहतर ढंग से विकसित कर पाएं। पहनने योग्य उपकरण न केवल हमारे शरीर की स्थिति को ट्रैक कर पाएं बल्कि भविष्य में होने वाले समस्याओं का अनुमान भी लगा पाएं। शायद कृत्रिम बुद्धि की मदद से यह अनुमान लगा पाएं कि हृदय का वाल्व कब खराब हो सकता है।

हाल ही में येल स्थित जेनेटिक्स शोधकर्ताओं ने एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड उपकरण तैयार किया है जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। यह सर्वोत्तम मशीन तो नहीं है लेकिन चिकित्सकों के लिए काफी उपयोगी हो सकती है। इसके उपयोग से चिकित्सकों द्वारा रोगियों को बेहतर सलाह देने में मदद मिलेगी।

ज़ाहिर है, इन सभी तकनीकों की शुरुआती लागत काफी अधिक होगी लेकिन समय के साथ ये सस्ती होती जाएंगी। ये परिवर्तन हमारे जीवनकाल में वृद्धि करेंगे, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएंगे और हो सकता है कि हमारी जवानी को भी लंबा कर दें। हालांकि यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सभी समस्याओं को एक शॉट में खत्म कर दे फिर भी टेक्नॉलॉजी के क्षेत्र में ये परिवर्तन दीर्घायु में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://static.nationalgeographic.co.uk/files/styles/image_3200/public/gettyimages-1140091810.jpg?w=1900&h=1002