डॉ. सुशील जोशी व डॉ. भास बापट

नेचर पत्रिका (Nature Journal research) में प्रकाशित एक विश्लेषण का निष्कर्ष है कि आइस कैप्स से पिघलती बर्फ धरती के घूर्णन को धीमा (Earth rotation slowdown) कर रही है। स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशिएनोग्राफी के भू-भौतिकविद डन्कन एग्न्यू का मत है कि घूर्णन की रफ्तार में इस गिरावट के कारण शायद लीप सेकंड (leap second timing) जोड़ने की ज़रूरत टल जाएगी।

दरअसल, हम समय का मापन पृथ्वी की गतियों (Earth rotation time) के आधार पर ही करते आए हैं। जैसे एक वर्ष तब पूरा होता है जब पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर ले। इसी प्रकार एक दिन का मतलब होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगा ले। इसी के अनुसार 1 सेकंड को इस दिन की अवधि के एक अंश के रूप में परिभाषित किया गया है। लेकिन पृथ्वी की गतियां बहुत स्थिर (planetary motion changes) नहीं हैं। इन पर कई चीज़ों का असर पड़ता है।

फिर 1967 में परमाणु घड़ियों (atomic clocks timekeeping) का उपयोग शुरू हुआ था। परमाणु घड़ियां किसी परमाणु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी के आधार पर चलती हैं। फिलहाल दुनिया भर में लगभग साढ़े चार सौ परमाणु घड़ियां समय का हिसाब रखती हैं। इसे को-ऑर्डिनेटेड युनिवर्सल टाइम (UTC time standard) कहते हैं। आजकल के उपकरणों को चलाने के लिए इनके द्वारा दर्शाया गया समय ही इस्तेमाल किया जाता है। इनके समयमान और पृथ्वी के प्राकृतिक दिन पर आधारित समयमान में थोड़ा अंतर होता है और इनके बीच तालमेल रखना होता है।

समय मापन से जुड़े कई वैज्ञानिकों (मेट्रोलॉजिस्ट) का मत था कि लाखों वर्षों में पृथ्वी का घूर्णन धीमा हो रहा है और कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी-घूर्णन के सेकंड और यूटीसी के सेकंड के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए लीप सेकंड जोड़ना पड़े। लीप सेकंड जोड़ने की प्रथा 1972 में शुरू की गई थी और तब से 27 बार लीप सेकंड जोड़ने की ज़रूरत पड़ी है। आखरी लीप सेकंड 2016 में जोड़ा गया था।

दरअसल, पृथ्वी की घूर्णन गति में दीर्घावधि गिरावट मुख्य रूप से चंद्रमा के कारण (lunar tidal effect) होती है। चंद्रमा समंदरों पर आकर्षण बल लगाता है जिसकी वजह से घर्षण पैदा होता है और धरती अपने अक्ष पर थोड़ा धीमे घूमने लगती है। इस मंदन के कई रोचक परिणाम होते हैं। जैसे 2000 साल पहले ग्रहण आज की घूर्णन गति के आधार पर की गई गणना से थोड़ा अलग समय पर दिखते थे। और तो और, प्राचीन तलछटों के विश्लेषण से लगता है कि करीब 1.4 अरब वर्ष पूर्व दिन शायद आजकल के सिर्फ 19 घंटों (shorter day in past) के बराबर हुआ करता था।

पृथ्वी की घूर्णन गति में बदलाव का एक कारण और है। छोटी अवधि में पृथ्वी की घूर्णन गति में उतार-चढ़ाव कई भू-भौतिकीय घटनाओं के कारण होते रहते हैं। इस वक्त पृथ्वी के घूर्णन पर असर पड़ रहा है केंद्रीय भाग में स्थित तरल में चल रही धाराओं (Earth core circulation) का। इन धाराओं की वजह के बाहरी पर्पटी की घूर्णन रफ्तार बढ़ी है।

एग्न्यू का विश्लेषण बताता है कि यदि रफ्तार बढ़ने की यह प्रवृत्ति जारी रही, तो अगला लीप सेकंड शायद 2026 में नहीं बल्कि 2035 में जोड़ना पड़गा। और तो और, शायद आगे चलकर लीप सेकंड घटाने की बात भी उभर सकती है।

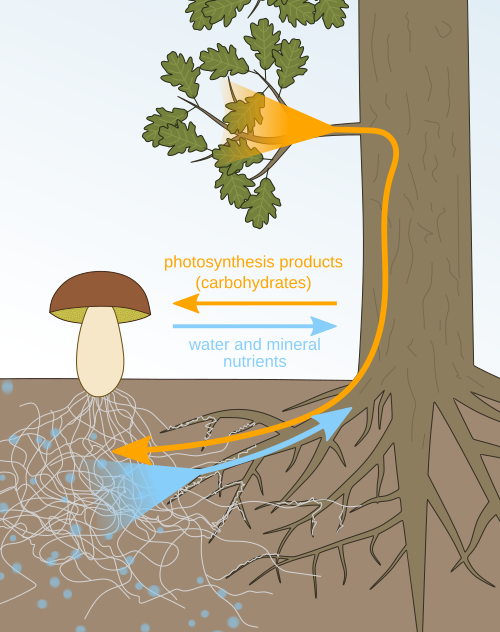

लेकिन अब घूर्णन गति को प्रभावित करने वाला एक तीसरा कारण महत्वपूर्ण हो चला है – जलवायु परिवर्तन (climate change impact) और धरती का गर्माना। 1990 के दशक की शुरुआत से ग्रीनलैंड तथा अंटार्कटिका की बर्फ पिघलकर भूमध्य रेखा की ओर बही (polar ice melt redistribution) है। इसकी वजह से पृथ्वी का भूमध्य वाला हिस्सा थोड़ा मोटा हुआ है यानी पृथ्वी पहले की तुलना में थोड़ी पिचक गई है। इसकी वजह से घूर्णन की गति धीमी पड़ी है।

यानी कुछ कारणों से पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ रही है जबकि बर्फ के पिघलकर बहने से घूर्णन गति कम हो रही है। हम देख ही चुके हैं कि घूर्णन गति कम हो तो पृथ्वी का प्राकृतिक दिन लंबा (longer day due to rotation change) हो जाता है। इसलिए यूटीसी में हमें लीप सेकंड जोड़कर तालमेल बनाना पड़ता है। लेकिन यदि नेट गति उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती जितनी अपेक्षा है तो लीप सेकंड की ज़रूरत देर से पड़ेगी।

एग्न्यू के मुताबिक यदि बर्फ पिघलने का असर न हो तो ऋणात्मक लीप सेकंड वर्तमान अपेक्षा से काफी पहले ज़रूरी हो जाएगा (negative leap second event)। मानवीय गतिविधियां जलवायु परिवर्तन को गहराई से प्रभावित करती हैं। लीप सेकंड का टलना ऐसा ही एक प्रभाव है। वैसे समय मापन से सम्बंधित लोगों के लिए तो यह अच्छी खबर होगी क्योंकि हर थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद जोड़े गए लीप सेकंड कंप्यूटिंग में काफी दिक्कतें पैदा करते हैं। और यदि लीप सेकंड घटाना पड़ा तो समस्या और विकट होगी क्योंकि वर्तमान कंप्यूटर कोड्स में इसे संभालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

फ्रैंकफर्ट (जर्मनी) स्थित इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम्स सर्विस (Earth Rotation Monitoring) के क्रिश्चियन बिज़ुआर्ड का कहना है कि भविष्य में पृथ्वी के घूर्णन के सारे कयास आंतरिक कोर के व्यवहार पर निर्भर हैं और इसे समझना आसान नहीं है। सारी अनिश्चितता के बावजूद, एग्न्यू को लगता है कि जलवायु परिवर्तन (global warming impact on time) की वजह से पिघलते बर्फ का जैसा असर समय मापन पर हो रहा है, वह शायद लोगों को नींद से जगाकर जलवायु परिवर्तन के बारे में कुछ करने को उकसाएगा, और वैसा हुआ तो सबका भला होगा। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://media.nature.com/w1248/magazine-assets/d41586-024-00932-w/d41586-024-00932-w_26909758.jpg?as=webp