पिछले कुछ दिनों से प्रकृति वैज्ञानिकों, खासतौर पर वनस्पति शास्त्रियों को एक खबर ने विचलित कर रखा है। हुआ यूं कि अमेरिका की एक पुरानी और ख्याति प्राप्त संस्था ड्यूक विश्वविद्यालय ने अपने सौ साल पुराने प्रतिष्ठित हर्बेरियम को बंद करने की घोषणा कर डाली। घोषित कार्ययोजना के अनुसार अगले 2-3 वर्षों में विश्वविद्यालय के छात्रों, प्राध्यापकों और शोधार्थियों से यह सुविधा छिन जाएगी। हालांकि इस निर्णय के खिलाफ वैज्ञानिक समुदाय पुरज़ोर तरीके से आवाज उठा रहा है किन्तु विश्वविद्यालय प्रशासन हर्बेरियम के रख-रखाव पर होने वाले भारी भरकम खर्च के बहाने इसे बंद या अन्यत्र स्थानांतरित करने पर अड़ा हुआ है।

ड्यूक विश्वविद्यालय प्रकृति विज्ञान संकाय की अध्यक्ष सुसान अल्बर्ट्स का कहना है कि 8,25,000 संरक्षित नमूनों को फिलहाल गई-गुज़री हालत में रखा हुआ है जिसकी व्यवस्थित साज-संभाल के लिए भरपूर धन की आवश्यकता होगी। यद्यपि वे इस प्रतिष्ठित संग्रह और जीव विज्ञान के क्षेत्र में इसकी महत्ता की भी भरपूर तारीफ करती हैं।

येल विश्वविद्यालय के वैकासिक जीव वैज्ञानिक माइकल डॉनोग्हू का तो कहना है कि अपने विश्व स्तरीय हर्बेरियम से मुक्त होने का ड्यूक विश्वविद्यालय का निर्णय एक त्रासद भूल है, यह ड्यूक विश्वविद्यालय में पर्यावरण और मानविकी की चुनौतियों का अध्ययन करने वाले छात्रों और शिक्षकों को मिलने वाली अकादमिक सुविधा को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। वे पूछते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बंद होने की कतार में क्या अगला नंबर ग्रंथालयों का होगा?

आइए पहले यह जानने की कोशिश करें कि आखिर ड्यूक विश्वविद्यालय के हर्बेरियम की ऐसी क्या खासियत है।

ड्यूक हर्बेरियम, जिसे संक्षेप में DUKE कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े हर्बेरियमों में से एक है। देश में यह 12वें क्रम पर आता है और प्रायवेट विश्वविद्यालयों में हारवर्ड के बाद दूसरे क्रम पर। यह हर्बेरियम स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक विशिष्ट और मूल्यवान संसाधन साबित हुआ है।

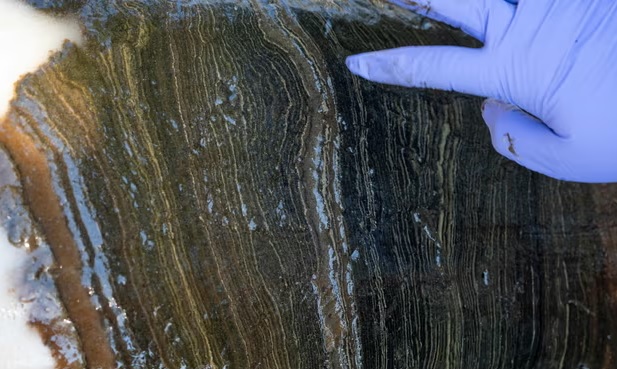

हर्बेरियम में लाखों संवहनी पौधों (vascular plants) के अलावा ब्रायोफाइट्स, शैवाल (एल्गी), लाइकेन और फफूंदों (कवकों) के नमूने संरक्षित हैं। यह एक विशेष बात है क्योंकि संवहनी पौधों के संग्रह तो कई जगह मिल जाते हैं किन्तु इतनी बड़ी संख्या में मॉसेस, शैवाल और कवकों का दुर्लभ संयोग ड्यूक को वैश्विक सम्मान का हकदार बनाता है।

इनमें 2000 वे नमूने भी शामिल हैं जिनके आधार पर पौधों का प्रारंभिक नामकरण किया गया है। इसी के साथ इस हर्बेरियम में विशेषज्ञों द्वारा पहचान किए गए कई महत्वपूर्ण पौधों के प्रतिनिधि नमूने भी संरक्षित हैं, जिन्हें ‘वाउचर स्पेसिमेन’ कहते हैं। आणविक जीवविज्ञान, जैव रसायन और आनुवंशिकी शोध में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस पादप संग्रहालय में लगभग चार लाख संवहनी पौधों का संग्रह है। यह संस्था कैरोलिनास और पूरी दुनिया के इलाकों (खासतौर से मीसोअमेरिकन क्षेत्र) में इन पौधों की पारिस्थितिकी, विविधता और वितरण की सूचनाएं भी देती है। ड्यूक हर्बेरियम के 60 प्रतिशत नमूने दक्षिण-पूर्व यूएस से हैं जो कि अमेरिका का जैव-विविधता का हॉट-स्पॉट है। यही कारण है कि जैव-विविधता, पारिस्थितिक विज्ञानियों और संरक्षण जीव वैज्ञानिकों के लिये यह स्थान किसी तीर्थ से कम नहीं है। यह हर्बेरियम संग्रहित पौधों के नमूनों के चित्र और उनसे सम्बंधित जानकारियों को ऑनलाइन डैटाबेस के रूप में शोधार्थियों को उपलब्ध करवाने में भी अग्रणी है।

क्या होता है हर्बेरियम

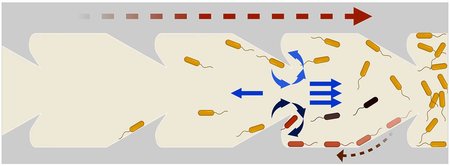

असल में हर्बेरियम पौधों के नमूनों का संग्रह है जिन्हें लंबे समय तक संरक्षित रखने की व्यवस्था की जाती है। प्रकृति विज्ञान, विशेष रूप से वनस्पति शास्त्र में रुचि रखने वाले व्यक्ति अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न पौधों की जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। पुरानी वनस्पतिशास्त्र की पुस्तकों में प्राय: ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं कि कुछ व्यक्ति हाफ पैंट और घुटनों तक के बूट पहने, सिर पर हैट लगाए, कंधे पर पेटी नुमा चीज़ लिए कुछ वनस्पतियां इकट्ठी कर रहे हैं। असल में आज भी यही कुछ किया जाता है किंतु तरीका बदल गया है। हर्बेरियम बनाने के लिए छोटे-छोटे पूरे पौधे, बड़ी झाड़ियों या वृक्षों की पत्तियों, फूलों सहित टहनियां, और संभव हो तो फल और बीज इकट्ठे कर लिए जाते हैं। पौधों की इस सामग्री को पहले टिन की पेटी (जिसे वेस्कुलम कहते हैं) में रखकर लाया जाता था जिसमें गत्ते या अखबार का अस्तर बिछा होता था ताकि यह सामग्री सूखे नहीं। अब यह काम पॉलीथीन की थैलियों में किया जाता है। इस सामग्री को प्लांट प्रेस में दबाया जाता है। हम जैसे महाविद्यालयीन छात्र इन्हें पत्रिकाओं के बीच व्यवस्थित रख कर किताबों के वजन से दबा दिया करते थे और 1-2 दिन में उलटते-पलटते रहते थे। दबाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पौधे का हर भाग और उसकी विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई दें। प्लांट प्रेस से या अन्य विधि से दबाए गए नमूनों को या तो धूप में या फिर गर्म हवा वाली ड्राइंग प्रेस या बिजली के बल्ब वाले ओवन में सुखाया जाता है। शैवाल, कवक, जलीय पौधों और मांसल पौधों को संरक्षित करने के लिए अलग विधि अपनाई जाती है। जलीय पौधों को प्रेसिंग पेपर के छोटे टुकड़े पर धीरे से फैला कर उठा लिया जाता है और इसे सीधे प्रेसिंग शीट पर रख देने से वे चिपक जाते हैं। सामान्य पौधों के नमूने सूख जाने पर इन्हें 29X41 सेंटीमीटर की मोटी शीट पर सरेस, गोंद या पारदर्शी गोंद युक्त कपड़े की पट्टियों या सैलोटेप से चिपका दिया जाता है। कहीं-कहीं नमूनों को शीट पर इथाइल सेल्यूलोज़ और रेज़िन के मिश्रण से भी चिपकाते हैं। इस प्रकार एकत्रित किए गए नमूने की एक शीट तैयार होती है, जिस पर उस पौधे से सम्बंधित जानकारियां (जैसे संग्रह का स्थान, कुल का नाम, संग्रह करने की तारीख, प्राकृतवास, संग्राहक का नाम, पहचान हो गई हो तो पौधे के वंश और प्रजाति का नाम) अंकित की जाती हैं।

हर्बेरियम शीट्स को हर्बेरियम केबिनेट में मानक वर्गीकरण के आधार पर नियत खण्ड (पिजन होल) में रखा जाता है। कवक और कीटों से सुरक्षा के लिए उन्हें समय-समय पर उल्टा-पल्टा जाता है तथा कीटनाशक रसायनों का फ्यूमिगेशन किया जाता है और केबिनेट में नेफ्थालिन की गोलियां भी रखी जाती हैं। इस तरह से सुखाकर शीट पर चिपकाए गए पौधों के भाग हर्बेरियम नमूने कहलाते हैं। इसके अलावा हर्बेरियम में बीज, सूखे फल, शैवाल, कवक, काष्ठ की काट, पराग कण, सूक्ष्मदर्शी स्लाइड द्रव में संरक्षित फल और फूल, सिलिका में दबाकर संग्रहित चीज़ें, यहां तक कि डीएनए निष्कर्षण भी उपलब्ध होते हैं। आधुनिक विकसित हर्बेरियम में डैटा संग्रह, वानस्पतिक चित्र, नक्शे और उस क्षेत्र से सम्बंधित पौधों के बारे में साहित्य भी उपलब्ध होता है।

हर्बेरियम बनाने की शुरुआत सोलहवीं शताब्दी में पिसा विश्वविद्यालय में औषधि और वनस्पतिशास्त्र के प्राध्यापक ल्यूका घिनि ने की थी। उन्होंने एक ही शीट पर कई पौधों को सुन्दर तरीके से चिपकाया और ऐसी कई शीट की जिल्दबंद किताबें बना दी थीं, जिनका उपयोग ग्रंथालय में संदर्भ के लिए किया जाने लगा। इस विधि में नमूनों को एक बार जिस क्रम में चिपका दिया उसे बदलने की कोई संभावना नहीं थी। अतः वर्गीकरण के मान से सुधार की गुंजाइश खतम हो गई। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रसिद्ध प्रकृतिविद, वनस्पतिशास्त्र के विद्वान केरोलस लीनियस ने 1751 में अपनी कृति फिलॉसॉफिया बॉटेनिका में सुझाव दिया था कि एक शीट पर एक ही नमूना चिपकाया जाए और इसकी जिल्द न बनाई जाए। लीनियस ने इन शीट को रखने के लिये विशेष प्रकार की केबिनेट भी बनाई थी। ऐसा करने से शीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने व वर्गीकरण के मान से होने वाले नवाचार के अनुसार उनका स्थान बदलने की गुंजाइश हमेशा बनी रही। तब से लेकर आज तक विश्व के सभी प्रमुख हर्बेरियम में यही विधि अपनाई जा रही है।

वनस्पतिशास्त्र, मुख्यतः वर्गीकरण विज्ञान तथा जैव विविधता, के अध्ययन में हर्बेरियम का बहुत महत्व है। हर्बेरियम में संरक्षित मूल नमूनों (जिन्हें टाइप स्पेसिमेन कहा जाता है) से मिलान करके किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की पहचान सुनिश्चित की जाती है। प्रामाणिक हर्बेरियम में उपलब्ध पौधे से यदि पौधा मेल नहीं खाता तो उसे नई प्रजाति माना जाता है। पौधों की नई प्रजातियों की जानकारी को वनस्पतिशास्त्र में शामिल करने का काम यहीं से शुरू होता है।

ज़ाहिर है, सभी प्राचीन विश्वविद्यालयों, वानस्पतिक शोध संस्थानों और बड़े महाविद्यालयों के अपने व्यवस्थित हर्बेरियम होते हैं जो उस क्षेत्र की वनस्पतियों के नमूनों का संग्रह वनस्पतिशास्त्र के विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाते हैं। आज भी दुनिया भर में कई हर्बेरियम को उनके वर्षों पुराने पौधों के संग्रह और दी जाने वाली सेवाओं के लिये विशेष सम्मान दिया जाता है। इनमें लंदन स्थित रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, फ्रांस में पेरिस का नेचुरल हिस्ट्री नेशनल म्यूज़ियम, न्यूयॉर्क का न्यूयॉर्क बॉटेनिकल गार्डन का हर्बेरियम प्रमुख हैं।

आज दुनिया भर के 183 देशों के करीब 3500 हर्बेरियम पंजीकृत हैं जिनमें कुल मिलाकर 40 करोड़ नमूने संग्रहित हैं। भारत में भी बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में 30 लाख नमूने संरक्षित हैं। इसी के साथ 1795 में हावड़ा में स्थापित सेन्ट्रल नेशनल हर्बेरियम में बीस लाख, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (देहरादून) में साढ़े तीन लाख और नेशनल बॉटेनिकल गार्डन (लखनऊ) में ढाई लाख से ज़्यादा नमूने संरक्षित हैं।

हर्बेरियम नमूनों की मदद से पौधों की पहचान करने में मदद मिलती है। इनके माध्यम से पौधों के आवास की भौगोलिक सीमा, फूलने-फलने के समय की जानकारी भी मिलती है। पौधों के वर्गीकरण और नामकरण में तो हर्बेरियम की प्रमुख भूमिका है ही। इसके साथ पौधों के उद्विकास (जाति वृत्त), आनुवंशिकी, पारिस्थितिकी, वानिकी, औषधि विज्ञान, प्रदूषण, चिकित्सा विज्ञान तथा विज्ञान की अन्य कई शाखाओं में भी इनका अच्छा खासा योगदान है।

विज्ञान जगत का दुर्भाग्य ही है कि पिछले 30 वर्षों में कई छोटे-बड़े हर्बेरियम बंद हो गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा सदमा पहुंचाने वाली घटना 2015 में मिसौरी विश्वविद्यालय द्वारा 119 वर्ष पुराने डन पामर हर्बेरियम को बंद करने का निर्णय था जहां एक लाख सत्तर हज़ार से अधिक पौधों के नमूने संरक्षित थे। इन नमूनों को 200 कि.मी. दूर स्थानांतरित कर दिया गया था जिससे विश्वविद्यालय के छात्र और प्राध्यापक उस का लाभ लेने से वंचित हो गए। यही कहानी आज ड्यूक विश्वविद्यालय में भी दोहराई जा रही है।

1921 में ट्रिनिटी कॉलेज से शुरू हुए ड्यूक विश्वविद्यालय के हर्बेरियम को विश्वस्तरीय पहचान दिलाने के लिए ह्यूगो एल. ब्लोमक्विस्ट ने नॉर्थ केरोलिना के पी.ओ. शैलर्ट का 16,000 नमूनों का संग्रह खरीदा था। इसके बाद ख्याति प्राप्त पारिस्थितिक वैज्ञानिक हेनरी ऊस्टिंग और अन्य वैज्ञानिकों के प्रयासों से 1963 में यह संस्था उष्णकटिबंधीय अध्ययन संगठन (OTS) का हिस्सा बनी और नवउष्णकटिबंधीय वनस्पतियों के अध्ययन का प्रमुख केन्द्र बन गई।

एक शताब्दी से अधिक समय से किए गए अथक परिश्रम से इस हर्बेरियम ने जो ऊंचाइयां हासिल की उसे आर्थिक संकट के चलते बंद या स्थानांतरित करने का निर्णय गंभीर वनस्पतिशास्त्रियों को झकझोर देने वाला समाचार है। हर्बेरियम के शुभचिंतकों ने न केवल विरोध के स्वर मुखर किए हैं बल्कि उन्होंने इसे बचाने के लिए वित्तीय मदद हेतु दानदाताओं से अपील भी की है। एक दानी ने दस लाख डॉलर देने की पेशकश भी की है। मगर विश्वविद्यालय प्रशासन ढाई करोड़ डॉलर की आवश्यकता बता रहा है।

कुल मिलाकर विज्ञान विषयों की आधारभूत सुविधाओं जैसे प्रयोगशालाओं, ग्रंथालयों, वानस्पतिक उद्यानों, परिभ्रमणों, हर्बेरियम, म्यूज़ियम आदि को समाप्त कर कहीं हम प्रयोग और प्रयोगशाला विहीन विज्ञान को बढ़ावा देने की ओर कदम तो नहीं बढ़ा रहे हैं। एक कहावत है –“बुढ़िया मर गई इसका अफसोस नहीं है मगर मौत ने घर देख लिया यह चिंता की बात है।’’ स्थिति यही है आज ड्यूक विश्वविद्यालय के हर्बेरियम का अस्तित्व मिट रहा है; ऐसा न हो, सभी विश्वविद्यालय उसी राह पर चल पड़ें। अतः वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को गंभीरता पूर्वक विचार कर इस प्रवृत्ति को रोकना होगा। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://snworksceo.imgix.net/dtc/b0366623-6d07-4f74-be14-8e456c13e110.sized-1000×1000.jpg?w=800