इन दिनों वैद्य और सेलिब्रिटीज़ अश्वगंधा का काफी गुणगान कर रहे हैं। यह औषधीय पौधा हज़ारों वर्षों से पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में उपयोग किया जाता रहा है। और कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों ने भी दर्शाया है कि तनाव, चिंता, अनिद्रा तथा समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन में अश्वगंधा उपयोगी है। इन सबके चलते अश्वगंधा में जिज्ञासा स्वाभाविक है।

कहना न होगा कि अश्वगंधा सभी समस्याओं का कोई रामबाण इलाज नहीं है। इस बारे में न्यूयॉर्क स्थित प्रेस्बिटेरियन हॉस्पिटल की विशेषज्ञ चिति पारिख के अनुसार इसकी प्रभाविता व्यक्ति के लक्षण, शरीर की संरचना और चिकित्सा इतिहास के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। इसके अलावा इसके गलत उपयोग से प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकते हैं।

अश्वगंधा (Withania somnifera) जिसे इंडियन जिनसेंग या इंडियन विंटर चेरी के रूप में भी जाना जाता है, एक सदाबहार झाड़ी है जिसका उपयोग सदियों से विभिन्न स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याओं के लिए किया जाता रहा है। पारिख इसे एक संतुलनकारी बताती हैं। संतुलनकारी या एडाप्टोजेन ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर को तनाव के अनुकूल होने और संतुलन बहाल करने में मदद करते हैं, और साथ ही सूजन (शोथ) को कम करने, ऊर्जा बढ़ाने, चिंता को कम करने और नींद में सुधार करने में उपयोगी होते हैं।

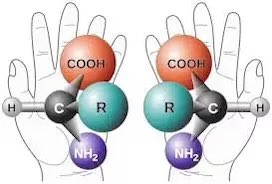

ऐसा माना जाता है कि यह पौधा अपने सक्रिय घटकों (जैसे एल्केलॉइड, लैक्टोन और स्टेरॉइडल यौगिकों) के माध्यम से शरीर में तनाव प्रतिक्रिया को नियमित करने और शोथ को कम करने का काम करता है। नैसर्गिक रूप से पाए जाने वाले स्टेरॉइड यौगिक विदानोलाइड्स को एंटीऑक्सीडेंट और शोथ-रोधी प्रभावों का धनी माना जाता है। कई अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि विदानोलाइड्स के सांद्र अर्क सबसे प्रभावी होते हैं।

नॉर्थवेस्टर्न युनिवर्सिटी के ओशर सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ की मेलिंडा रिंग के अनुसार ये जैव-सक्रिय घटक कोशिका क्रियाओं को निर्देशित करने वाले संकेतक मार्गों को प्रभावित कर सकते हैं लेकिन इनकी सटीक क्रियाविधि को समझने के लिए अभी भी शोध चल रहे हैं।

कई छोटे पैमाने के शोध अश्वगंधा के लाभों का समर्थन करते हैं। भारत में 2021 के दौरान 491 वयस्कों पर किए गए सात अध्ययनों की समीक्षा में पाया गया कि जिन प्रतिभागियों ने अश्वगंधा का सेवन किया उनमें प्लेसिबो (औषधि जैसे दिखने वाले गैर-औषधि पदार्थ) लेने वालों की तुलना में तनाव और चिंता का स्तर काफी कम रहा। भारत में ही 372 वयस्कों पर किए गए पांच अध्ययनों की समीक्षा में नींद की अवधि और गुणवत्ता में मामूली लेकिन उल्लेखनीय सुधार देखा गया। यह खासकर अनिद्रा से पीड़ित लोगों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हुआ।

इसके अलावा अश्वगंधा की पत्तियों में पाया जाने वाला ट्रायएथिलीन ग्लायकॉल संभावित रूप से GABA रिसेप्टर्स को प्रभावित कर नींद को बढ़ावा देता है, जो तनाव या भय से जुड़ी तंत्रिका कोशिका गतिविधि को अवरुद्ध करके मस्तिष्क में एक शांत प्रभाव पैदा करता है। रिंग यह भी बताती हैं कि अश्वगंधा अर्क नींद से जागने पर बिना किसी गंभीर दुष्प्रभाव के मानसिक सतर्कता में सुधार करता है। कुछ अध्ययन गठिया, यौन स्वास्थ्य, पुरुषों में बांझपन, मधुमेह और एकाग्रता अवधि और स्मृति सुधार में अश्वगंधा को प्रभावी बताते हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश मामलों में और अधिक डैटा की आवश्यकता है।

सुरक्षितता के मामले में यू.एस. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की विशेषज्ञ बारबरा सी. सॉर्किन का सुझाव है कि अधिकांश लोगों के लिए लगभग तीन महीने तक अश्वगंधा का सेवन सुरक्षित है। लेकिन गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं, प्रोस्टेट कैंसर पीड़ितों और थायराइड हारमोन की दवाओं का सेवन करने वालों को सावधानी बरतनी चाहिए। अश्वगंधा संभवत: यकृत की समस्याएं पैदा कर सकता है, थायरॉइड ग्रंथि के कार्य को प्रभावित कर सकता है तथा थायरॉइड औषधियों व अन्य दवाओं के साथ अंतर्क्रिया भी कर सकता है। यकृत स्वास्थ्य और हारमोन के स्तर पर इसके प्रभाव को देखते हुए डेनमार्क में तो अश्वगंधा पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। लेकिन भारत में इसका काफी अधिक उपयोग किया जा रहा है।

चूंकि यू.एस. में अश्वगंधा जैसे आहार अनुपूरक का नियमन दवाओं की तरह नहीं किया जाता है, इसलिए अनुपूरकों के वास्तविक घटक और गुणवत्ता पता करना मुश्किल होता है। लेकिन कंज़्यूमरलैब जैसी स्वतंत्र प्रयोगशाला संस्थाएं उपभोक्ताओं को गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने वाले ब्रांड पहचानने में मदद कर सकती हैं।

बहरहाल, विशेषज्ञ अश्वगंधा के सेवन से पहले डॉक्टर से परामर्श लेने की सलाह देते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह आपकी स्वास्थ्य स्थितियों और दवाओं के साथ उपयुक्त है या नहीं। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि ‘अति सर्वत्र वर्जयेत’। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://en.wikipedia.org/wiki/Withania_somnifera#/media/File:Withania_somnifera00.jpg