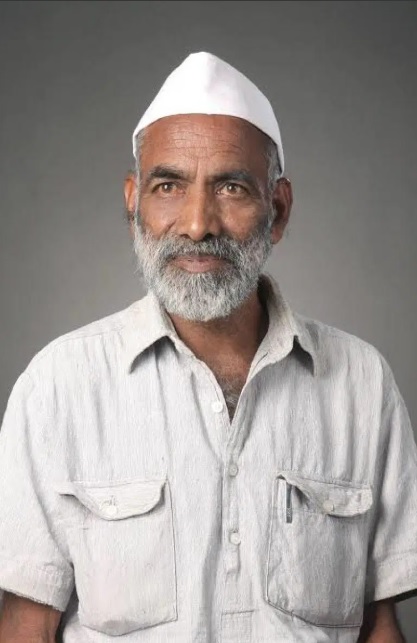

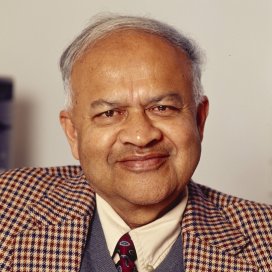

डॉ. नवनीत कुमार गुप्ता

भारतीय खगोलशास्त्री (Indian astrophysicist) प्रो. जयंत विष्णु नार्लीकर (Jayant Vishnu Narlikar) ने अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के रहस्यों (universe mysteries) को समझने में अहम योगदान दिया, भारत में वैज्ञानिक चेतना को मज़बूत किया, और जीवनपर्यंत विज्ञान को जन-जन तक पहुंचाने (science popularization) का कार्य किया।

जयंत नार्लीकर का जन्म 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर के एक शिक्षित और विद्वान परिवार में हुआ था। उनके पिता विष्णु वासुदेव नार्लीकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के प्राध्यापक थे, और उनकी माता सुमती नार्लीकर संस्कृत की विदुषी थीं। घर का शैक्षणिक माहौल जयंत जी को बचपन से ही विद्या और अनुसंधान (motivation for science) की ओर प्रेरित करता रहा।

उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बनारस से प्राप्त की। आगे की पढ़ाई के लिए वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (Cambridge university) गए। वहीं उन्होंने मशहूर वैज्ञानिक सर फ्रेड हॉयल (Fred Hoyle) के मार्गदर्शन में शोध कार्य किया। डॉ. नार्लीकर की खगोल भौतिकी में रुचि और प्रतिभा ने उन्हें जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति (international recognition in astrophysics) दिला दी।

खगोल भौतिकी में योगदान

जयंत नार्लीकर का प्रमुख वैज्ञानिक योगदान स्थिर अवस्था सिद्धांत (steady state theory) के क्षेत्र में रहा। यह सिद्धांत बिग-बैंग सिद्धांत (big-bang theory) के विपरीत ब्रह्मांड के अस्तित्व और विस्तार को निरंतर और शाश्वत (alternative cosmology models) मानता है। इस विचार पर उन्होंने फ्रेड हॉयल और थॉमस गोल्ड के साथ मिलकर काम किया।

हालांकि बिग-बैंग थ्योरी को व्यापक समर्थन मिला, लेकिन जयंत नार्लीकर ने अपने वैकल्पिक सिद्धांतों के माध्यम से हमेशा खगोल भौतिकी में विमर्श और नवाचार को प्रोत्साहित किया। उन्होंने ब्रह्मांड में पदार्थ की उत्पत्ति और उसकी संरचना (origin of matter in universe) पर कई शोधपत्र लिखे।

कुछ समय विदेश में काम करने के बाद वे भारत लौट आए। 1972 में वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) से जुड़ गए। 1988 में उन्होंने पुणे में इंटर-युनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स (IUCAA, astronomy research center) की स्थापना की। IUCAA आज भारत के खगोल वैज्ञानिकों के लिए एक प्रमुख केंद्र है और इसका श्रेय पूरी तरह नार्लीकर की दूरदृष्टि को जाता है।

भारत में खगोल भौतिकी को लोकप्रिय (science outreach) बनाने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार (international seminars) आयोजित किए, शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित किया और विद्यार्थियों को विज्ञान की ओर आकर्षित किया। उनकी अगुवाई में भारत में ब्रह्मांड विज्ञान पर उच्च स्तरीय अनुसंधान हुआ।

विज्ञान संचार और लेखन

डॉ. नार्लीकर न केवल एक महान वैज्ञानिक थे बल्कि एक संवेदनशील लेखक और विज्ञान संप्रेषक (science communicator) भी थे। उन्होंने कई वैज्ञानिक विषयों पर आम जनता के लिए सरल भाषा में पुस्तकें और लेख लिखे। उनकी लेखनी में जटिल सिद्धांत (complex theories) भी सहज रूप से प्रस्तुत होते थे।

उन्होंने मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी में विज्ञान कथाएं और निबंध लिखे, जो आज भी विद्यार्थियों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में सहायक हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं — ब्रह्मांड की यात्रा, ब्लैक होल्स, साइंस एंड मैथेमेटिक्स: फ्रॉम प्रिमिटिव टू मॉडर्न साइंस और दी रिटर्न ऑफ वामन (उपन्यास) (Indian science fiction)। उनकी कुछ रोमांचक विज्ञान कथाएं हैं – विस्फोट, यक्षोपहार और कृष्ण विवर (Jayant Narlikar books)।

डॉ. नार्लीकर का मानना था कि वैज्ञानिक सोच केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। वे हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को व्यापक सामाजिक सोच का हिस्सा बनाने के पक्षधर (scientific temper in society) रहे। उन्होंने छुआछूत, अंधविश्वास, और रूढ़ियों के खिलाफ खुलकर बोला और लिखा।

उन्होंने शिक्षा प्रणाली में सुधार और वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहन देने की मांग की। वे विज्ञान और अध्यात्म (rational thinking) के संतुलन को भी मान्यता देते थे, परंतु अंधविश्वास के विरोधी (against superstition) थे।

पुरस्कार और सम्मान

डॉ. नार्लीकर को उनके योगदान के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें प्रमुख हैं: पद्म भूषण (1965) (Padma Vibhushan awardee), शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार (1973), पद्म विभूषण (2004), युनेस्को कलिंग पुरस्कार (UNESCO Kalinga Prize), महर्षि व्यास सम्मान, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी (यूके) की फैलोशिप (Royal astronomical society fellow)। वे कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सदस्य और अतिथि प्रोफेसर भी रहे।

जाते–जाते

20 मई 2025 को डॉ. नार्लीकर इस कौतूहलभरी दुनिया से विदा (Jayant Narlikar death 2025) हो गए। जीवन के अंतिम दिनों में आयुजन्य कारणों से सार्वजनिक कार्यक्रमों में भले ही उनकी उपस्थिति सीमित हो गई थी लेकिन इस दौरान वे सक्रिय रूप से विज्ञान लेखन करते रहे। आज वे हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनके स्थापित संस्थान, शोधकार्य, किताबें और विद्यार्थियों को हस्तांतरित उनका ज्ञान और अनुभव धरोहरस्वरूप सदैव हमारे साथ रहेंगे (legacy of Jayant Narlikar, inspirational scientists) । (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5AYOGRd8h3TSsAyKyXij96Qw3s80boJgJLBfzfCHUYjHsemJoKBAsUJW3g5o2NkDFkAC_WaYsZHHzfmtgVOp9m1QBktI3IJlrq75IdOEODkhaoRrjiZ7a2uDakNyp_nKRaMmYu9TWW_wzwU2mA-JiSGHCkI08mZwEC8OvOU9JlB4QxFCpaw2mLEEvBCm5/s1600/WhatsApp%20Image%202025-05-21%20at%201.53.10%20PM.jpeg