डॉ. भास बापट

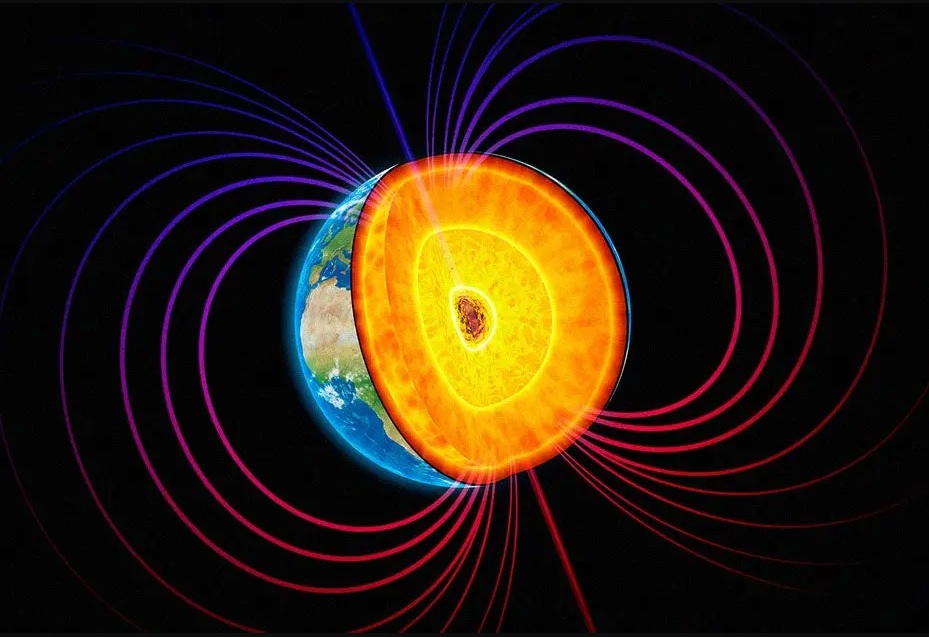

हमारी दृष्टि कई मामलों में सीमित है। पहला, हम प्रकाश वर्णक्रम (light spectrum) के केवल एक छोटे हिस्से को ही देख पाते हैं। हमारी देखने की क्षमता 400 नैनोमीटर (nanometer) (लाल प्रकाश) से 700 नैनोमीटर (बैंगनी) तरंगदैर्घ्य के बीच होती है। इसे दृश्यमान सीमा (visible spectrum) कहा जाता है। हम इसके बीच आने वाली तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को ही देख पाते हैं। इससे कम तरंगदैर्घ्य (अवरक्त infrared, IR) या अधिक तरंगदैर्घ्य (पराबैंगनी ultraviolet, UV) के प्रति हम असंवेदनशील होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इस सीमा से बाहर का प्रकाश हमें प्रभावित नहीं करता – कहने का मतलब यह है कि हम इन तरंगदैर्घ्यों की सीमा के बाहर के प्रकाश को देख नहीं पाते।

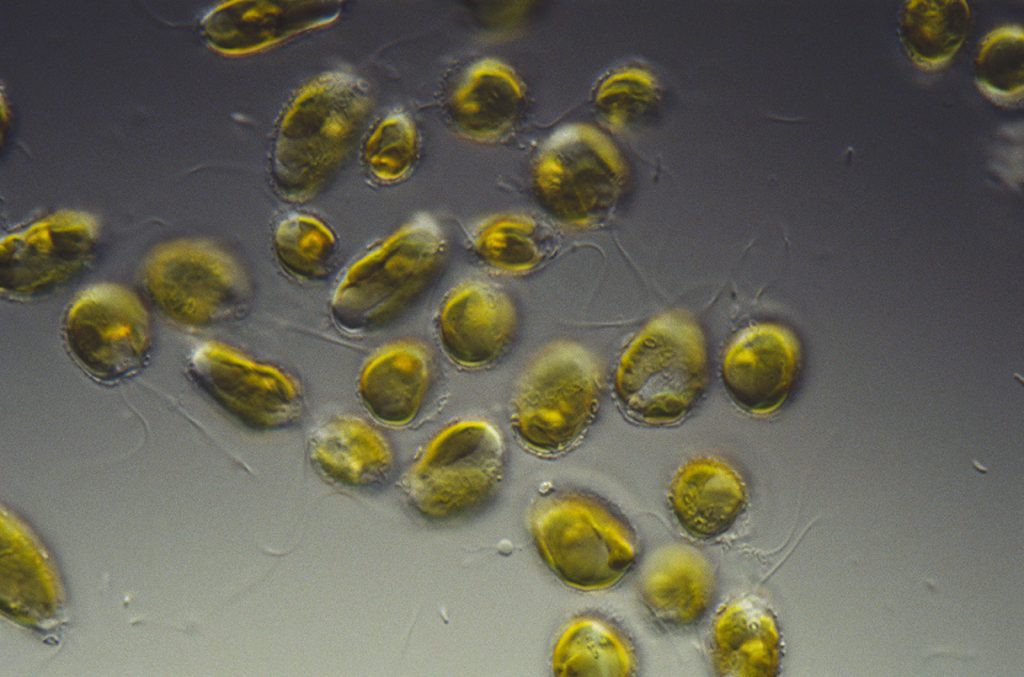

दूसरा, हम लगभग 30 माइक्रॉन (micron) तक की साइज़ की वस्तु ही देख सकते हैं, इससे छोटी नहीं। अंदाज़े के लिए देखें कि 1 मि.मी. 1000 माइक्रॉन के बराबर होता है। इससे सूक्ष्म चीज़ों को न देख पाने की सीमा हमारी आंख की संरचना – लेंस (lens) और रेटिना (retina) – के कारण होती है।

इससे सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी (microscope) का उपयोग किया जा सकता है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी (light microscope) किसी नमूने को हमें लगभग 100 गुना बड़ा (आवर्धित magnified) करके दिखा सकता है; इसकी मदद से हम 0.3 माइक्रॉन (0.0003 मिलीमीटर) साइज़ तक की चीज़ें देख सकते हैं।

मान लीजिए, हमारे सूक्ष्मदर्शी के लेंस बढ़िया हों और रेटिना भी बेहतर हो तब भी एक सीमा (साइज़) तक की ही सूक्ष्म चीज़ों को हम देख सकते हैं। भौतिकी के नियमानुसार, किसी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अपनी तरंगदैर्घ्य के लगभग आधी साइज़ की वस्तु की छवि बना सकता है। यह सीमा विवर्तन (डिफ्रेक्शन – diffraction) के कारण होती है। विवर्तन यानी किसी वस्तु या अवरोध से टकराकर उसके आसपास प्रकाश तरंगों का मुड़कर आगे निकल जाना।

सरल रूप में विवर्तन को इस तरह समझ सकते हैं। यदि आप किसी तालाब में पत्थर फेंकते तो उसके चारों ओर लहरें बनती हैं, और आगे फैलती जाती हैं। पानी पर पत्तियों या छोटी डंडियों जैसे छोटे अवरोधक तैरते रहते हैं, लेकिन इनकी उपस्थिति के बावजूद दूर खड़ा दर्शक इन लहरों को समान रूप से आगे बढ़ते हुए देख पाता है, उसे लहरों में कोई उथल-पुथल नहीं दिखेगी। लेकिन, यदि पानी पर तैरने वाला अवरोधक लहर की साइज़ (wavelength) (यानी दो क्रमागत लहरों के बीच की दूरी) से बड़ा होता है तो लहरें विकृत हो (टूट) जाती हैं। संक्षेप में, लहर की साइज़ से छोटी वस्तुएं लहरों में परिवर्तन नहीं कर पातीं, जबकि उससे बड़ी वस्तुएं ऐसा कर पाती हैं।

ऐसा ही प्रकाश (light waves) के साथ भी होता है। प्रकाश केवल तभी प्रतिबिंब (image formation) बना सकता है जब वह बाधित किया जाता है। इसलिए बहुत छोटी वस्तुओं (तरंगदैर्घ्य से छोटी वस्तुओं) का प्रतिबिंब नहीं बन सकता। और यह सीमा है 300 नैनोमीटर, यानी तरंगदैर्घ्य के लगभग आधे के बराबर।

इस विभेदन सीमा (resolution limit) से पार पाने के लिए वैज्ञानिकों ने कई जुगाड़ किए हैं। इनमें से एक है अत्यंत लघु तरंगदैर्घ्य के प्रकाश (short wavelength light) और विशेष स्क्रीन का उपयोग करना। अलबत्ता, यह तरकीब हमें बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती। बहुत सूक्ष्म चीज़ों को फिर भी नहीं देख पाते। इसके अलावा, अत्यंत लघु तरंगदैर्घ्य (जैसे एक्स-रे) हानिकारक हो सकती हैं और इसलिए केवल निर्जीव वस्तुओं के अवलोकन में उपयोगी होती हैं।

दूसरी तकनीक है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी (electron microscope)। इसमें इलेक्ट्रॉन्स के तरंग गुणों का उपयोग करके छवि बनाई जाती है। (क्वांटम यांत्रिकी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन से सम्बद्ध तरंग की तरंगदैर्घ्य लगभग 10-10 मीटर होती है।) लेकिन ये भी मृत कोशिकाओं (dead cells) या वायरस (virus imaging) जैसी निर्जीव वस्तुओं तक ही सीमित हैं।

फिर, पिछले करीब 10 सालों में लेज़र द्वारा उद्दीप्त उत्सर्जन (stimulated emission) और (जिसकी छवि बनानी है उस) वस्तु के अणुओं की कुछ क्वांटम यांत्रिक विशेषताओं का उपयोग करके सूक्ष्म चीज़ों की छवि बनाने का तरीका विकसित किया गया है। इस तकनीक को सुपररिज़ॉल्यूशन माइक्रोस्कोपी (super-resolution microscopy) कहा जाता है।

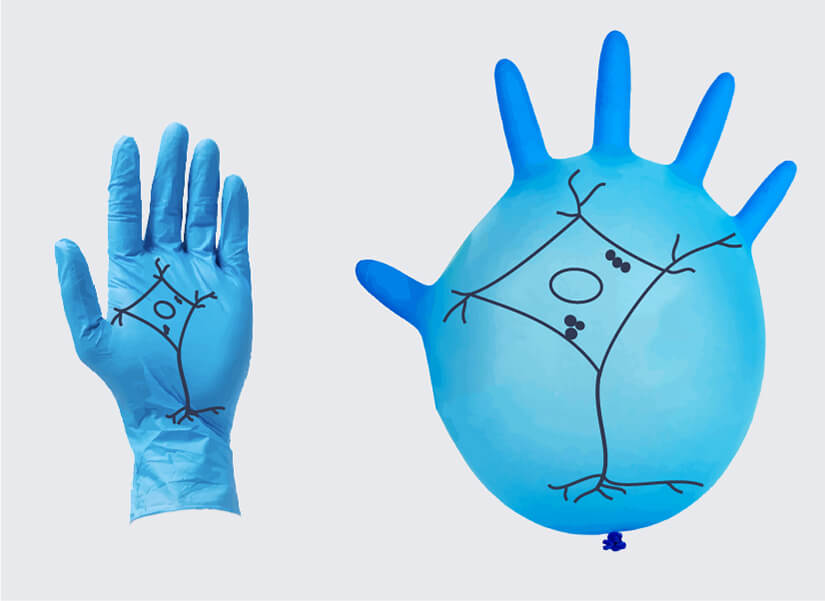

हाल ही में, इसी काम के लिए एक्सपांशन माइक्रोस्कोपी (expansion microscopy – विस्तार सूक्ष्मदर्शिकी) नामक एक और तकनीक विकसित की गई है। यह तकनीक एक सर्वथा अलग सिद्धांत पर आधारित है, जो काफी सरल है। मान लीजिए कि जिस सूक्ष्म वस्तु का अवलोकन करना है उसे किसी तरीके से, हर तरफ समान रूप से फैलाया जाए; जैसे हम किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे फुला कर फैलाते हैं। अब, जब यह गुब्बारा थोड़ा फूला हुआ हो तब हम इस पर तीन चिन्ह (बिंदु) अंकित करते हैं, और उन बिंदुओं के बीच की दूरी को माप लेते हैं। अब यदि गुब्बारे के आयतन को 125 गुना तक फैलाते हैं, और यदि गुब्बारा एक समान रूप से फैलता (फूलता) है तो प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी 5 गुना बढ़ जाएगी। इससे हम उन सूक्ष्म लक्षणों को देख पाएंगे जिन्हें पहले नहीं देख पाए थे।

सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए भी यही तरकीब अपनाई जा सकती है। ज़ाहिर है, गुब्बारे की तरह हम उन सूक्ष्म वस्तुओं में हवा भरकर फुला तो नहीं सकते। अलबत्ता हम कुछ ऐसे रसायन (chemical reagents) अवश्य खोज सकते हैं जो सूक्ष्म चीज़ों की संरचना को तोड़े बिना उनके अंदर प्रवेश कर जाएं और उनको फैला दें।

यदि वस्तु का फैलाव पर्याप्त हो जाता है तो वस्तु की बनावट की बारीकियों को साधारण प्रकाश और एक कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। हालांकि, यह सुनिश्चित होना चाहिए कि वस्तु में रसायन प्रवेश कराने पर वह सभी जगह से एक समान रूप से फैले। ऐसी स्थिति में ही इस तरह प्राप्त आवर्धित छवि विश्वसनीय होगी यानी सारे बिंदु मूल वस्तु के समान ही प्रदर्शित होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए हम इस संभावना का सहारा लेते हैं कि वस्तु में अणु किन्हीं बिंदुओं पर बाहरी रसायन से बंध जाएंगे। वस्तु और रसायन के बंधने के ये स्थान एंकर पॉइंट के रूप में काम करते हैं: कुछ-कुछ फुटबॉल के शीर्ष या जोड़ बिंदुओं की तरह (यानी वे बिंदु जहां फुटबॉल के काले और सफेद बहुभुज मिलते हैं), जो फुटबॉल में हवा भरने पर फुटबॉल की गोलाई (बनावट) को बनाए रखते हैं।

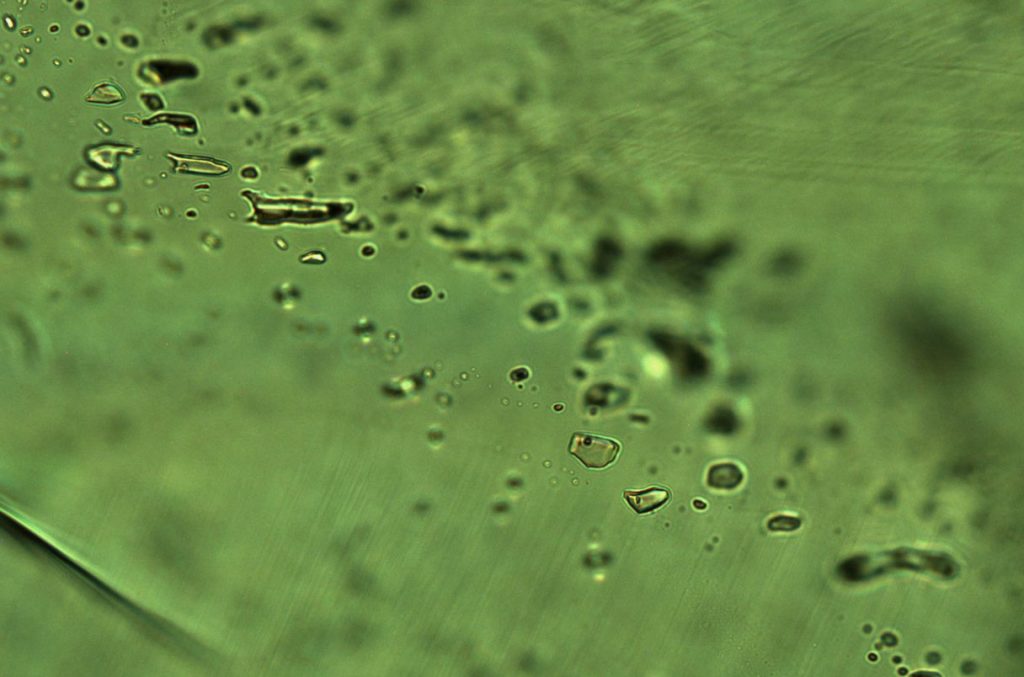

विस्तार माइक्रोस्कोपी एक बहु-चरणीय प्रक्रिया है। इसका मूल कार्य है – नमूने के अंदर एक बहुलक तंत्र का निर्माण करना और फिर इस बहुलक तंत्र को सममित ढंग से फुलाना।

विस्तार माइक्रोस्कोपी के क्रमवार चरण हैं – अभिरंजन (staining – स्टेन) करना, बंध बनाना (cross-linking), विगलित करना (digestion) और विस्तार करना (expansion)। स्टेन करने के चरण में फ्लोरोफोर (fluorophore molecules – दीप्ति बिखेरने वाले अणु) कोशिका में डाले जाते हैं। ये अगले चरण में बहुलक तंत्र से जुड़ जाते हैं। बंधन या लिंकिंग चरण में कोशिकाओं में बहुलक जेल डाला जाता है, जो पूरे नमूने में फैल जाता है। विगलन चरण में एक विलयन कोशिका में डाला जाता है जो कोशिका को पचा डालता और कोशिका से संरचना को हटाता है। यह चरण बहुत अहम चरण होता है, यदि यह चरण विफल हो जाता है तो नमूना ढह या टूट सकता है। अंत में, विस्तारण चरण में जेल सभी तरफ फैल जाता है। जेल से जुड़े फ्लोरोफोर अणु भी पूरे नमूने में फैल जाते हैं और फैले हुए नमूने में नया स्थान ग्रहण कर लेते हैं। चूंकि जेल चारों ओर एक समान रूप से फैलता है, फ्लोरोफोर के अणुओं के बीच एक आनुपातिक अंतराल बना रहता है।

उच्च विभेदन (high-resolution imaging) वाले प्रतिबिंब बनाने के अन्य तरीकों की तुलना में विस्तार माइक्रोस्कोपी का एक लाभ यह है कि इसके लिए जीवविज्ञान प्रयोगशालाओं (biology labs) में उपलब्ध सूक्ष्मदर्शी के अलावा अन्य किसी विशेष उपकरण की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके की एक कमी यह हो सकती है कि नमूने को एक समान रूप से फैलाने वाले, नमूने को स्थिर रखने वाले, और चिन्हित करने वाले पॉलीमर या फ्लोरोफोर न मिलें। वर्तमान में एक्सपांशन माइक्रोस्कोपी से कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप (confocal microscope) का उपयोग करके 70 नैनोमीटर तक की सूक्ष्म चीज़ें देखी जा सकती हैं, अन्य तरीकों से केवल 300 नैनोमीटर तक देख पाना संभव है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://abberior.rocks/wp-content/uploads/KB_ExM_Fig1_gloves.jpg