इरफान ह्यूमन

पेड़ और जंगल वातावरण से कार्बन डाईऑक्साइड अवशोषित करते हैं (carbon sequestration by forests) और उसे अपने तने, शाखा, पत्तियों वगैरह की सामग्री के रूप में समो लेते हैं। इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि धरती पर कितना जैविक पदार्थ (बायोमास) (forest biomass estimation) मौजूद है और समय के साथ कैसे बदल रहा है। बायोमास का मतलब है पेड़ों के तने, शाखाओं, पत्तियों और जड़ों में सारे ठोस वनस्पति पदार्थ का कुल वज़न। अभी तक बायोमास का अनुमान लगाने के लिए केवल ज़मीनी सर्वेक्षण (ground survey methods) या साधारण उपग्रह तस्वीरों (basic satellite imagery) का सहारा लिया जाता था, जो सटीक नहीं था।

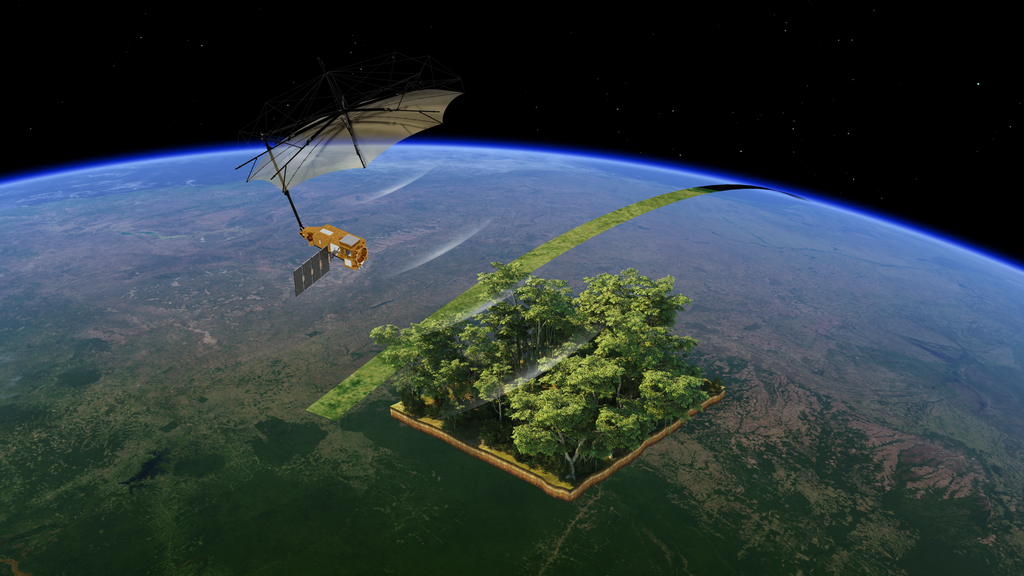

पृथ्वी पर मौजूद पेड़ों और जंगलों के जैविक द्रव्यमान को मापने के लिए युरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ‘बायोमास’ नामक एक उपग्रह (ESA Biomass Satellite) लॉन्च किया है। मिशन अवधि लगभग 5 साल (2030 तक) है। यूके, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे युरोप के कई देश इस मिशन में प्रमुख भागीदार हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि धरती पर कितनी मात्रा में कार्बन पेड़ों में जमा है (carbon stock in trees) और यह जलवायु परिवर्तन को किस तरह प्रभावित (climate change impact) करता है।

इस उपग्रह से 1.5 ट्रिलियन पेड़ों का बायोमास मापना संभव हो सकेगा। इसका डैटा यह समझने में मदद करेगा कि कितनी मात्रा में कार्बन वातावरण से अवशोषित किया गया है, कौन से क्षेत्र कार्बन स्रोत (उत्सर्जक) (carbon source regions) और कौन से कार्बन सिंक (शोषक) (carbon sink regions) हैं। उदाहरण के लिए अगर अमेज़न के जंगल कट रहे हैं, तो वहां का बायोमास कम होगा और वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड बढ़ेगी। इससे हम जलवायु परिवर्तन (global climate change) और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को बेहतर समझ पाएंगे। वैश्विक बायोमास डैटा हर 6 महीने में अपडेट (biomass satellite data update) किया जाएगा।

यह डैटा काफी महत्वपूर्ण होगा: इसका उपयोग पेड़ों के कुल वज़न और मात्रा के आकलन, संग्रहित कार्बन भंडार के मूल्यांकन (carbon storage assessment), वनों की कटाई के वास्तविक प्रभाव, जलवायु मॉडलिंग में सुधार (climate modeling improvement), कार्बन सिंक के रूप में चिंहित क्षेत्रों के लिए पर्यावरण संरक्षण नीति बनाने (environmental policy planning), वैश्विक कार्बन चक्र को समझने और ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने की रणनीति बनाने में किया जा सकेगा। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन मॉडल्स को अधिक सटीक बनाने और वनों की कटाई और पुनर्वनीकरण की निगरानी (deforestation and reforestation monitoring) करने में भी यह उपयोगी होगा। इससे पर्यावरण संरक्षण योजनाओं को मज़बूत बनाने, विकासशील देशों को वनों के प्रबंधन में मदद करने और कार्बन ट्रेडिंग (carbon trading) और जलवायु वित्त (climate finance) में सटीक डैटा प्रदान करने में मदद मिलेगी।

उपग्रह की विशेषताएं

1. कक्षीय डिज़ाइन: यह बायोमास उपग्रह पृथ्वी से लगभग 660 कि.मी. की ऊंचाई पर सूर्य-समकालिक ध्रुवीय कक्षा (sun-synchronous polar orbit) में चक्कर लगाएगा। यह कक्षा सुनिश्चित करती है कि उपग्रह नियमित अंतराल पर उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों पर पृथ्वी के सभी क्षेत्रों को कवर करेगा, जिसमें उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, और बोरीयल वन (tropical, temperate, and boreal forests) शामिल हैं। उपग्रह का पुनरावृत्ति चक्र ऐसा है कि यह हर 25 दिनों में एक ही क्षेत्र को दोबारा स्कैन करेगा, जिससे समय के साथ परिवर्तन की निगरानी संभव होगी।

2. अनूठी रडार तकनीक: सामान्य उपग्रह प्रकाशीय कैमरे या एल-बैंड (आवृत्ति 1000-2000 मेगाहर्ट्ज) रडार का उपयोग करते हैं। लेकिन बायोमास उपग्रह में पी-बैंड रडार (P-band radar technology) का इस्तेमाल हो रहा है, जो एक कम आवृत्ति माइक्रोवेव (300-1000 मेगाहर्ट्ज़) सिग्नल प्रेषित करता है, जिससे मिट्टी और घने जंगलों के अंदर तक पैठ बना सकती है। इसका मतलब, यह पेड़ की केवल ऊपरी नहीं बल्कि अंदर तक जानकारी जुटाता है, जैसे पेड़ की ऊंचाई, तने की मोटाई और घनत्व वगैरह।

यह तकनीक दिन-रात और मौसम से बेफिक्र डैटा संग्रह करने में सक्षम है, क्योंकि रडार बादलों और बारिश से अप्रभावित रहता है। यह पहला मौका है जब कोई उपग्रह इतनी कम आवृत्ति पर काम करेगा। गौरतलब है कि पी-बैंड रडार तकनीक को लेकर सुरक्षा सम्बंधी नियम भी हैं क्योंकि इसका उपयोग रक्षा और संचार में भी होता है। लेकिन पृथ्वी को बचाने के लिए यह डैटा इकट्ठा करने हेतु युरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को पी-बैंड के उपयोग की विशेष अनुमति दी गई है (forest density mapping, tree height detection, forest structure analysis)।

3. पोलेरिमेट्रिक और इंटरफेरोमेट्रिक डैटा: इन तकनीकों का मदद से वन की संरचना (जैसे, पत्तियां, तने, ज़मीन) को अलग-अलग पहचाना जा सकता है। इंटरफेरोमेट्रिक तकनीक से सतह की ऊंचाई और 3-डी संरचना मापी जाती है। टोमोग्राफिक एसएआर से वन की ऊर्ध्वाधर परतों (चंदवे, तनों, ज़मीन) का 3डी मॉडल बनाया जाता है।

4. वैश्विक कवरेज: उपग्रह हर 6 महीने में पूरी पृथ्वी को स्कैन करेगा। लक्ष्य यह है कि धरती के लगभग 30 करोड़ वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को कवर किया जाए। सरल शब्दों में कहा जाए तो बायोमास उपग्रह धरती के पेड़ों का एक्स-रे स्कैन करेगा, ताकि हम जान सकें कि पृथ्वी पर कितने पेड़ हैं, उनमें कितना कार्बन है और जंगल किस गति से घट-बढ़ रहे हैं। यह उपग्रह इतनी बारीकी से स्कैन कर सकता है कि 20-20 वर्ग मीटर तक के छोटे इलाके में भी पेड़ के बायोमास का पता चल सकेगा। यह मिशन हमारे ग्रह को बचाने के बड़े अभियानों का एक अहम हिस्सा है।

कवरेज की बात करें तो बायोमास उपग्रह उष्णकटिबंधीय वर्षावनों (अमेज़ॉन, कांगो), समशीतोष्ण वनों (उत्तरी अमेरिका और युरोप के जंगल) और बोरीयल वनों (साइबेरिया और कनाडा के टैगा) को कवर करेगा। यद्यपि उपग्रह का प्राथमिक लक्ष्य वन हैं, यह मिट्टी और सतह की जानकारी (जैसे रेगिस्तान या बर्फीले क्षेत्र) भी एकत्र कर सकता है, लेकिन इन क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता सीमित है।

जैव पदार्थ सम्बंधी डैटा कार्बन चक्र को समझने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की रणनीतियों में मदद करता है। उपग्रह अवैध कटाई, वन क्षरण, और पुनर्जनन की वैश्विक निगरानी करेगा, जो नीति निर्माण और संरक्षण प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है। वैश्विक डैटा पारिस्थितिकी, जैव-विविधता, और भू-विज्ञान के अध्ययन में उपयोगी है और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए आधार प्रदान करेगा। कुल मिलाकर यह मिशन धरती के जंगलों के एक्स-रे निरीक्षण (x-ray monitoring) जैसा है, जिससे हम जान पाएंगे कि पृथ्वी कैसे सांस ले रही है! (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/ESA_Biomass_Satellite_seeing_wood_through_trees.png/1024px-ESA_Biomass_Satellite_seeing_wood_through_trees.png