हमारे पर्यावरण में वनस्पतियों का स्थान सर्वोपरि है। ये सूर्य के प्रकाश में प्रकाश-संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं तथा हमारे सामाजिक परिवेश में मुख्य घटक हैं। फूल पौधों के अभिन्न अंग हैं। यदि फूल नहीं होंगे, तो पौधों में लैंगिक प्रजनन नहीं हो सकेगा और केवल कायिक प्रवर्धन पर आधारित होने पर मनुष्य का भोजन केवल कन्द-मूलों तक ही सीमित रह जाएगा। पुष्प में पुमंग तथा जायांग लैंगिक प्रजनन के मूल आधार हैं। पुमंग में दो भाग होते हैं – पुतन्तु तथा परागकोश। परागकोश पुतन्तु के अग्रभाग प्रकोष्ठों से मिलकर बनता है। प्रत्येक प्रकोष्ठ में असंख्य पराग कण भरे होते हैं।

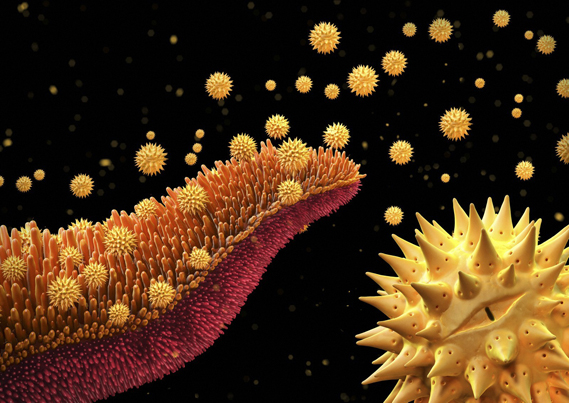

पराग कण पौधों की सूक्ष्म जनन इकाइयां हैं, जो अपने व अपनी ही प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच कर निषेचन का कार्य सम्पन्न करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप फलों का निर्माण होता है और इनके बीजों द्वारा नवीन संततियों का जन्म होता है।

परिपक्व पराग कण एक, दो, चार या अनेक समूहों में मिलते हैं, इनका आकार प्रकार तथा ध्रुवीयता सुनिश्चित होती है। पराग कणों का आकार अत्यन्त सूक्ष्म (10 माइक्रॉन से लेकर 250 माइक्रॉन तक) होता है। पराग कणों के चारों ओर सुरक्षा के लिए दो परतें होती हैं – पहली बाह्र परत या एक्सॉन, जो स्पोरोपोलेनिन नामक एक रसायन से बनी होती है। इस पर्त में तेज़ाब, क्षार, ताप, दाब आदि सहने की क्षमता होती है एवं यह कोशिका की रक्षा करती है।

पराग कण जल, थल, वायु आदि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। इनका इतिहास पुरातनकालीन चट्टानों में करीब 30 करोड़ वर्ष से लेकर आज तक के पर्यावरण में मिलता है। पराग कणों के अध्ययन को परागाणु विज्ञान कहते हैं। परागाणु विज्ञान को दो भागों में बांटा जा सकता है – प्राथमिक परागाणु विज्ञान तथा व्यावहारिक परागाणु विज्ञान। प्राथमिक परागाणु विज्ञान के अन्तर्गत पराग कणों तथा बीजाणुओं की संरचना, उनके रासायनिक तथा भौतिक विश्लेषण और कोशिका विज्ञान, आकार वर्गिकी आदि का अध्ययन किया जाता है। व्यावहारिक परागाणु विज्ञान के अन्तर्गत पराग कणों के व्यावहारिक उपयोग एवं महत्व का अध्ययन किया जाता है। व्यावहारिक परागाणु विज्ञान का आगे वर्गीकरण भी किया जा सकता है – भूगर्भ परागाणु विज्ञान, वायु परागाणु विज्ञान, शहद परागाणु विज्ञान, औषधि परागाणु विज्ञान, मल-अवशेष परागाणु विज्ञान तथा अपराध परागाणु विज्ञान।

मिट्टी तथा चट्टानों के बनने की प्रक्रिया के समय पाई जाने वाली वनस्पतियां दबकर जीवाश्म के रूप में परिरक्षित होती हैं एवं इन चट्टानों की लक्षणात्मक इकाइयां बनकर चट्टानों की आयु बताने में समर्थ होती हैं। कोयले की खानों तथा तैलीय चट्टानों में दबे पराग कण एवं बीजाणुओं के अध्ययन से उनकी आयु के साथ-साथ उनके पार्श्व एवं क्षैतिज विस्तार की भी जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा अनुमान है कि जलीय स्थानों में तेल की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों के विघटन के फलस्वरूप होती है। तदुपरान्त इसका जमाव जगह-जगह पर चट्टानों में होता है, खनिज तेल की खोज तथा कोयला भण्डारों की जानकारी प्राप्त करने में इन सूक्ष्म इकाइयों का विशेष योगदान है। ऐसे जीवाश्मीय पराग कणों के अध्ययन को भूगर्भ परागाणु विज्ञान कहते हैं।

वनस्पतियों के अवशेष चट्टानों में दबे हुए मिलते हैं जिनसे पुराकालीन जलवायु, वनस्पतियों तथा उनके आसपास की जलवायु तथा भौतिक दशाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार झील तथा दलदली स्थानों के विभिन्न गहराइयों से लिए गए मृदा के नमूनों से लुप्त होती वनस्पतियों, सिमटते तथा फैलते समुद्र के इतिहास का पता आसानी से लगाया जा सकता है। इस प्रकार, भूगर्भ परागाणु विज्ञान के अन्तर्गत जीवाश्मित पराग कण व बीजाणु व इनके समतुल्य जनन इकाइयों के द्वारा प्राचीनकाल के पाई वाली पुरावनस्पतियों तथा पुरावातावरण की जानकारी प्राप्त होती है।

वायु परागाणु विज्ञान के अन्तर्गत वायु में पाए जाने वाले पराग कणों तथा इनके समतुल्य जनन इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। वायु में पेड़-पौधों के असंख्य पराग कण सदैव विद्यमान रहते हैं। कुछ पौधों के पराग कण संवेदनशील व्यक्तियों में सांस के रोग उत्पन्न करते हैं। इनमें दमा, मौसमी ज़ुकाम, एलर्जी, त्वचा रोग आदि प्रमुख हैं।

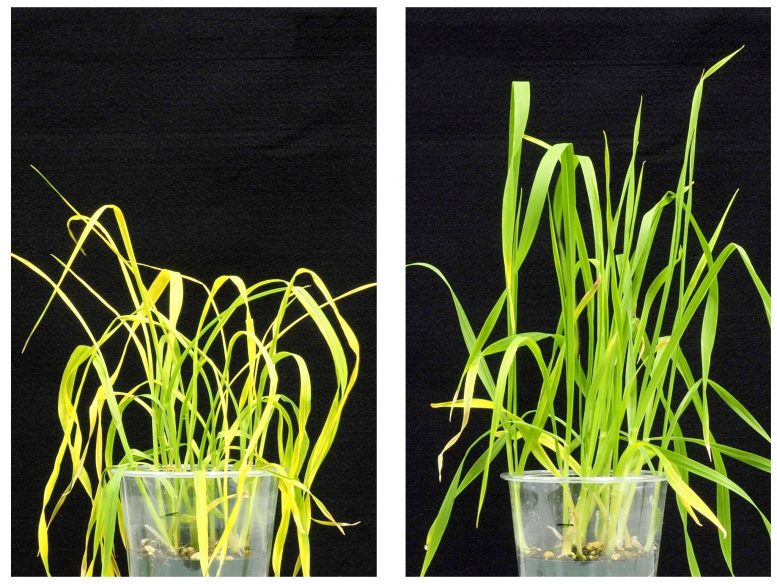

पराग कण जब सर्वप्रथम नाक के द्रव के सम्पर्क में आते हैं, तो पहले-पहले कोई लक्षण प्रकट नहीं होते, परन्तु जब नाक का द्रव संवेदित हो जाता है तो शरीर में विजातीय तत्व के विरुद्ध प्रतिरक्षा तत्व (इम्यूनोग्लोब्यूलिन) पैदा हो जाते हैं। जब वही विजातीय तत्व (एलर्जेन) नासिका द्रव पर पुन: हमला करता है तो पहले से उपस्थित अवरोधक तत्व उस विजातीय तत्व को नष्ट कर देता है जिससे नासिका की कोशिकाओं का नाश होता है और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हिस्टामिन नामक रसायन एलर्जी के लक्षणों का कारण बनता है। इसके मुख्य लक्षण हैं – तालू व गले में खराश, नाक का बन्द हो जाना, तेज़ जुकाम के साथ छींकें आना, आंखों में जलन, सांस फूलना, सिरदर्द आदि। मुख्यत: वायु द्वारा विसरित परागकण ही इन बीमारियों को जन्म देते हैं। वायु परागाणु विज्ञान केवल एलर्जी की नहीं बल्कि मनुष्य, जानवरों तथा पेड़-पौधों के विकास से जुड़े अन्य कई विषयों की भी विस्तृत जानकारी देता है। जैसे, वायु प्रदूषण, कृषि विज्ञान, वानिकी, जैव विनाश, जैव गतिविधि, मौसम विज्ञान आदि।

शहद परागाणु विज्ञान के अन्तर्गत शहद के नमूनों में पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। शहद के गुणों तथा प्रभाव से सभी परिचित हैं। शहद की चिकित्सकीय उपयोगिता मुख्यत: पराग कणों के कारण ही होती है। मानव को आदिकाल से ही इसकी उपयोगिता का ज्ञान है। शहद और पराग कणों का पारस्परिक सम्बंध अटूट है। शहद की शुद्धता तथा गुणवत्ता उसमें निहित पराग कणों के द्वारा परखी जाती है। शहद एक ही प्रकार के फूलों के पराग कणों या अनेक प्रकार के फूलों के पराग कणों का मिश्रण है। शहद का वैज्ञानिक विश्लेषण करने से ऋतु-सम्बंधी जानकारी भी प्राप्त होती है। मधुमक्खियां मकरन्द व पराग कणों को फूलों से एकत्र करती हैं। बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ में हुए एक शोध के अनुसार, शहद के एक नमूने में 45 किस्म के परागकण विद्यमान थे।

औषधि परागाणु विज्ञान के अन्तर्गत पराग कणों से विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण सम्बंधी अध्ययन किए जाते हैं। आदिकाल से मनुष्य तथा जानवरों के लिए पराग कणों की महत्ता जैव उद्दीपक के रूप में रही है। स्वीडन की सिरनेले कम्पनी सन 1952 से पराग कणों का सत बना रही है जिससे पोलेन-टूथपेस्ट, पोलेन फेस क्रीम, पोलेन एनिमल फीड तथा पोलेन टेबलेट्स आदि का उत्पादन होता है। इस कम्पनी को 14 करोड़ टेबलेट्स बनाने के लिए करीब 20 टन पराग कण आसपास के क्षेत्र से एकत्र करने पड़ते हैं। कहते हैं सर्निटिन एक्सट्रेक्ट दीर्घ आयु तथा स्वस्थ जीवन प्रदान करने वाले सभी तत्वों से भरपूर होता है। यह विभिन्न प्रकार के पौधों के पराग कणों से तैयार किया जाता है।

ओर्टिस पोलेनफ्लावर नामक दवा मधुमक्खियों की सहायता से एकत्रित पराग कणों से बनाई जाती है, जिसमें स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए शक्तिवर्धक तत्व मौजूद होते हैं। पोलेन-बी के नाम से प्रसिद्ध औषधियां धावकों तथा अन्य खिलाड़ियों द्वारा शक्तिवर्धक की तरह प्रयोग की जाती है।

प्रोस्टेट ग्रन्थि बढ़ने पर जिस दवा का प्रयोग किया जाता है, उसमें तीन-चार प्रकार के पराग कणों का सत होता है, जिसमें विटामिन-बी तथा स्टीरॉयड की प्रचुर मात्रा होती है। साइकस सर्सिनेलिस पौधे के पराग कणों को नींद की दवा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। टाइफा लैक्समानी पौधे के पराग कणों को रक्तचाप नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

मल-अवशेष परागाणु विज्ञान के अन्तर्गत मनुष्यों तथा जानवरों के मल-अवशेषों में संरक्षित पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। पाषाण युग में कंदराओं और गुफाओं में रहने वाले शिकारी, खानाबदोश पूर्वजों तथा उनके काफिलों के पालतू जानवरों के खानपान, जलवायु तथा वनस्पतियों का लेखा-जोखा पराग कणों के माध्यम से पता किया जा सकता है। मल-अवशेषों में संरक्षित पराग कणों के परीक्षण से भोज्य वनस्पतियों की किस्मों, ऋतुओं, जलवायु आदि का अनुमान लगाया जा सकता है। भेड़-बकरियों, चमगादड़ों तथा मनुष्यों के मल-अवशेषों का अध्ययन ही अभी तक प्रमुख रूप से किया गया है।

डॉ. ब्रयन्ट ने टेक्सास के सेमिनोल कैन्यन में रहने वाले 9000 वर्ष पूर्व के मानव के भोजन में प्रयोग किए गए पौधों का उल्लेख अपने एक शोध पत्र में किया है। मल-अवशेषों के पराग कण के अध्ययन से उस समय के पर्यावरण का भी अन्दाज़ा लगाया गया है।

डॉ. लीशय गोरहन ने गुफाओं में रहने वाले निएन्डरथल मानव के कंकाल के नीचे से मिली मिट्टी तथ अन्य अवशेषों के आधार पर 50,000 वर्ष तक पुरानी वनस्पतियों के इतिहास को उजागर किया। उन्होंने यहां तक प्रमाणित किया कि शव को एफेड्रा नामक वृक्ष की शाखाओं पर मई-जून के महीने में दफनाया गया था। इस प्रकार आदि-मानव के इतिहास को जानने में यह परागाणु विज्ञान अत्यन्त कारगर सिद्ध हुआ है।

अपराध परागाणु विज्ञान के अन्तर्गत अपराधों की जांच-पड़ताल में पराग कणों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। वर्ष 1969 में प्रसिद्ध परागाणु विज्ञानी एर्टमैन ने स्वीडन तथा ऑस्ट्रिया में हुए दो अपराधों का पता पराग कणों के माध्यम से लगाकर दुनिया को अचंभित कर दिया था। उन्होंने वारदातों की गुत्थियां सुलझाने के लिए प्रमाण के तौर पर कपड़ों तथा जूतों की धूल से प्राप्त पराग कणों का विश्लेषण किया और तत्पश्चात अपराधियों को ढूंढ निकालने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। इसके अलावा बन्दूक पर चिपके पराग कणों की सहायता से वे एक मामले मे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हत्या संदिग्ध बन्दूक से नहीं बल्कि किसी अन्य बन्दूक का प्रयोग किया गया था। इस प्रकार आपराधिक मामलों की खोजबीन में परागाणु विज्ञान उपयोगी है।

भोजन के रूप में भी पराग कणों की उपयोगिता सिद्ध हुई है। पराग कणों को संतुलित भोजन की श्रेणी में रखा गया है। पराग कणों पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने इसके चमत्कारी गुणों को पहचान कर हेल्थ फूड नाम दिया है। इनमें जीवन प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने वाले सभी पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, विभिन्न विटामिन तथा खनिज तत्व।

टाइफा पौधे की करीब 9 प्रजातियों के पराग कणों का भोज्य पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इनके पराग कणों को आटे के साथ मिलाकर केक व अन्य बेकरी पदार्थ बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। सूप को गाढ़ा करने में तथा गरम दूध के साथ इनका सेवन किया जाता है। मक्का के पराग कणों का आकार बड़ा होता है और वे खाने की सूची में विशिष्ट स्थान रखते हैं। कई देशों में पराग कणों का प्रयोग नवजात शिशु के प्रथम आहार के तौर पर भी किया जाता है। अनेकानेक गुणों के साथ पराग कणों का एक अवगुण भी है, जो एलर्जी के रूप में नज़र आता है।

पराग कणों के गुणों-अवगुणों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि पराग कणों के गुणों का पलड़ा बहुत भारी है। पराग कण पेड़-पौधों के लिए जितने जरूरी हैं उतने ही मानव के लिए भी आवश्यक हैं। यदि समग्र रूप में पराग कणों के महत्व का मूल्यांकन किया जाए, तो ये निसन्देह मानव जीवन के लिए अपरिहार्य हैं तथा इनके अभाव में मानव के अस्तित्व की कल्पना भी कर पाना असम्भव है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : http://www.wellcomeimageawards.org/jpegs/49924/Pollen_grains_large.jpg