फसलों पर हमला करने वाले पादप बग्स किसानों के बड़े दुश्मन होते हैं। आकार में मटर के दाने जितने बड़े, पंखों वाले ये कीट फलों, पत्तेदार सब्ज़ियों सहित अन्य फसलों को सफाचट कर जाते हैं जिससे हर वर्ष करोड़ों का नुकसान होता है। हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि कोस्टा रिका में पाया जाने वाला एक फूल इन भक्षक कीटों को रक्षक में बदल देता है।

एरम की एक प्रजाति परागणकर्ता के रूप में गुबरैलों की बजाय बग की एक प्रजाति को आकर्षित करने के लिए विकसित हो गई है। यह ऐसा पहला ज्ञात पौधा है जिसने बग का उपयोग अपने परागण के लिए किया है। डेनमार्क के जीव विज्ञानी और परागण विशेषज्ञ जेफ ओलर्टन के अनुसार यह अध्ययन दर्शाता है कि जैव विकास के दौरान फूलधारी पौधों ने मधुमक्खियों, तितलियों और हमिंगबर्ड जैसे परंपरागत परागणकर्ताओं के अलावा अन्य परागणकर्ताओं के साथ भी सम्बंध विकसित किए हैं।

दरअसल, विएना युनिवर्सिटी के शोध छात्र फ्लोरियन एट्ल परागण में गुबरैलों की भूमिका की जांच कर रहे थे।

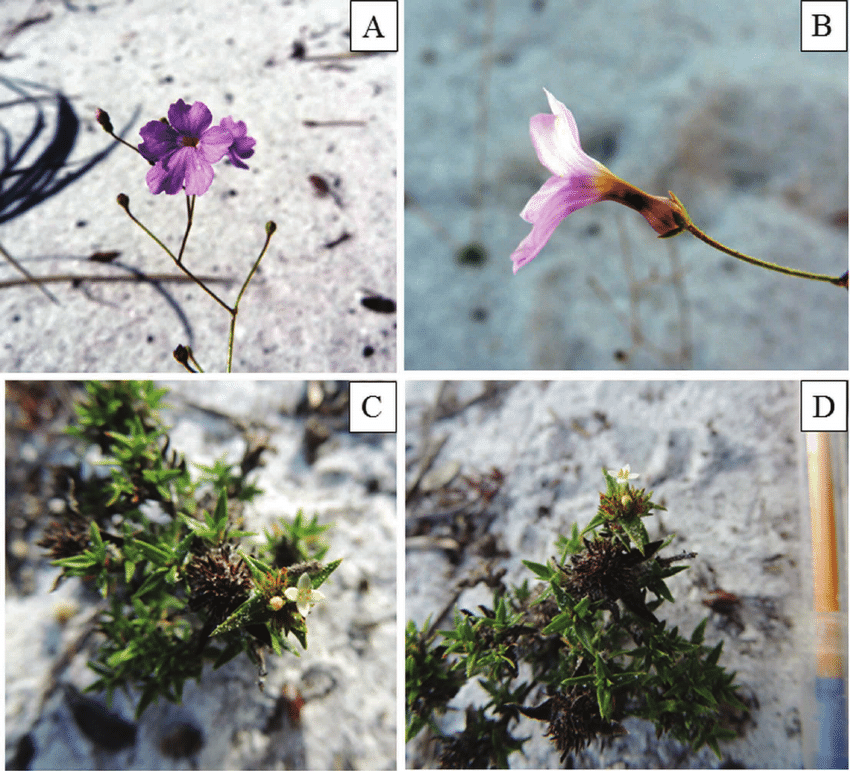

आम तौर पर रात में एरम पौधे का तापमान बढ़ता है और एक ऐसी महक निकलती है जिससे गुबरैले आकर्षित होते हैं। लेकिन एक रात एट्ल ने एरम प्रजाति (सिन्गोनियम हैस्टिफेरम) के पौधे में इस प्रक्रिया को देखने के लिए पूरी रात इंतज़ार किया। आखिरकार सुबह-सुबह एक तेज़ महक महसूस की लेकिन इस गंध ने गुबरैलों की बजाय बग्स को आकर्षित किया। एट्ल और उनके सहयोगियों ने इस गंध का रासायनिक विश्लेषण किया। इसका प्रमुख घटक एक अज्ञात रसायन था जिसे उन्होंने गैम्बनोल नाम दिया है।

करंट बायोलॉजी में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जब एट्ल ने इस गंध को कागज़ के फूलों पर लगाया तो इससे बड़ी संख्या में बग्स आकर्षित हुए। और तो और, जब एक जाली की मदद से बग्स को फूलों तक पहुंचने से रोका गया तो बीज नहीं बने। स्पष्ट है कि परागण की प्रक्रिया में बग्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इसके अलावा एट्ल ने पाया कि सिन्गोनियम हैस्टिफेरम में परागण कुछ अलग तरह था। अपने निकट सम्बंधियों के विपरीत यह पौधा अलिंगी फूल नहीं बनाता, जो परागणकर्ता के लिए भोजन का काम करते हैं। इसके परागकण चिकने और चिपचिपे नहीं, बल्कि कांटेदार और पावडरी होते हैं। इस तरह से यह चिपकते तो हैं लेकिन बग के शरीर के बालों के बीच उलझते नहीं हैं।

देखा जाए तो परागण के लिए गुबरैलों को छोड़कर बग्स का हाथ थामना एक बड़ा वैकासिक परिवर्तन है क्योंकि इसके लिए पौधे को महक छोड़ने का अपना समय और परागकणों की बनावट भी बदलनी पड़ी है। शोधकर्ताओं को लगता है कि इस तरह के आपसी सम्बंध अन्य प्रजातियों में भी हो सकते हैं। एट्ल ऐसी अन्य संभावनाओं की तलाश में हैं। वैसे यह नहीं कहा जा सकता कि यह खोज कीटों से लड़ने में किसानों के लिए कितनी मददगार होगी। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.science.org/do/10.1126/science.adf3203/abs/plant-pest_poster.jpeg