प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) की अथाह गहराइयों में एक रहस्यमयी दुनिया छिपी हुई है। मैरियाना ट्रेंच (Mariana Trench) पृथ्वी के महासागरों की सबसे गहरी जगह है। यहां गहराई लगभग 11,000 मीटर तक है। इतनी गहराई पर दाब (pressure) बहुत अधिक, ठंड (temperature) अकल्पनीय और अंधकार (darkness) भी घटाटोप होता है। ये परिस्थितियां इस जगह को पृथ्वी की सबसे प्रतिकूल और दूभर परिस्थितियों में शुमार करती हैं। लेकिन हाल ही में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि इन परिस्थितियों में भी जीवन (deep-sea life) की हैरतअंगेज़ विविधता मौजूद है। यह विविधता गहरे समुद्र की पारिस्थितिकी (deep ocean ecosystem) के बारे में हमारी वर्तमान समझ को ललकारती है।

हाल ही में, चीन के वैज्ञानिकों ने फेंडोज़े पनडुब्बी (Fendouzhe Submarine) के ज़रिए मैरियाना ट्रेंच की गहराइयों में गोता लगाया है। जैसे-जैसे वे नीचे उतरे, उन्होंने अंधकार में दीप्ति बिखेरने वाले जीव (bioluminescent organisms) देखे; जो हरी, पीली और नारंगी चमक बिखेर रहे थे। समुद्र के पेंदे (ocean floor) पर पहुंचने पर टीम ने जब रोशनी चालू की, तो उन्हें एक विस्मयकारी नीली दुनिया दिखाई दी, जहां प्लवकों (plankton) की भरमार थी।

यह खोज मैरियाना ट्रेंच पर्यावरण और पारिस्थितिकी अनुसंधान (MEER – Mariana Trench Ecology and Environment Research) परियोजना का हिस्सा है, जिसके तहत किए गए अध्ययन सेल पत्रिका (cell journal) में प्रकाशित हुए हैं। इस शोध की सबसे चौंकाने वाली खोज 7000 से अधिक नए सूक्ष्मजीवों (new microbes, deep-sea bacteria) की पहचान है, जिनमें से 89 प्रतिशत विज्ञान के लिए पूरी तरह नए हैं। ये सूक्ष्मजीव हैडल ज़ोन (hadal zone – 6000 से 11,000 मीटर की गहराई) की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए विकसित हैं।

गौरतलब है कि कुछ सूक्ष्मजीवों (microorganisms) के जीनोम (genome sequencing) बहुत कुशल होते हैं, जो सीमित कार्यों के लिए अनुकूलित होते हैं। जबकि कुछ अन्य के जीन (genes) अधिक जटिल होते हैं, जिससे वे बदलते पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ सूक्ष्मजीव कार्बन मोनोऑक्साइड (carbon monoxide metabolism) जैसी गैसों को अपना भोजन बनाते हैं। यह क्षमता उन्हें पोषक तत्वों की कमी (nutrient-poor environment) वाले समुद्री वातावरण में जीवित रहने में मदद करती है।

आगे के इस अध्ययन में एम्फिपॉड्स (amphipods – छोटे झींगे जैसे जीव) पर ध्यान दिया गया, जो समुद्री खाइयों (deep-sea trench) में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों (scientists) ने पाया कि ये जीव गहरे समुद्र में रहने वाले बैक्टीरिया (deep sea symbiotic bacteria) के साथ सहजीवी सम्बंध रखते हैं। उनकी आंतों में सायक्रोमोनास (Psychromonas bacteria) नामक बैक्टीरिया काफी संख्या में मिले, जो ट्राइमेथिइलएमाइन एन-ऑक्साइड (TMAO – Trimethylamine N-oxide) नामक एक यौगिक का निर्माण करने में मदद करते हैं। TMAO गहरे समुद्र के अत्यधिक दाब (extreme pressure adaptation)से जीवों की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाता है।

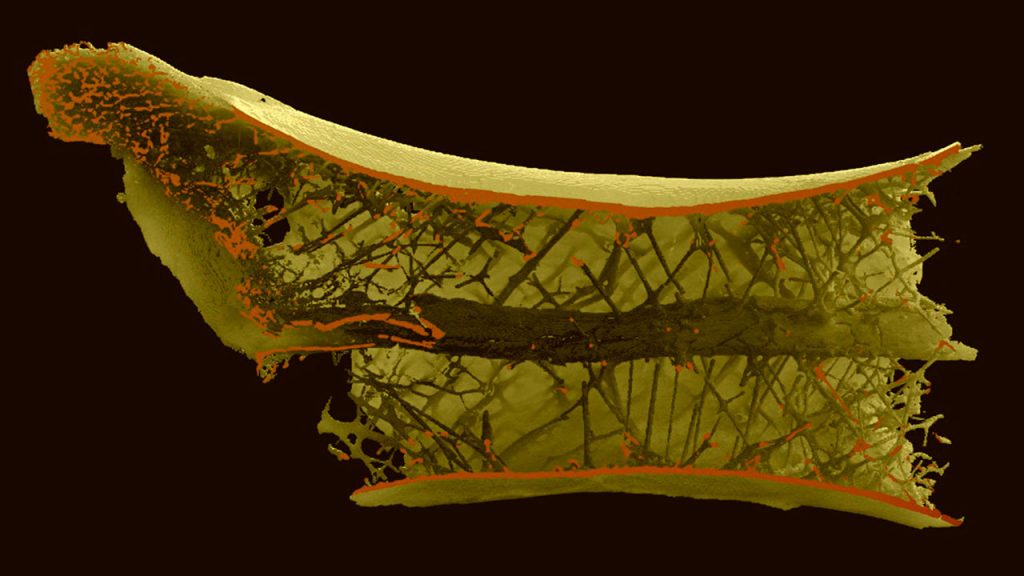

शोध के तीसरे चरण में यह समझने की कोशिश की गई कि गहरे समुद्र की मछलियां (deep-sea fish) अत्यधिक दाब और ठंडे तापमान में कैसे जीवित रहती हैं। जेनेटिक विश्लेषण (genetic analysis) से पता चला कि 3000 मीटर से अधिक गहराई में रहने वाली मछलियों में एक विशेष जेनेटिक परिवर्तन (genetic mutation) होता है, जो उनकी कोशिकाओं को अधिक कुशलता से प्रोटीन बनाने (protein synthesis) में मदद करता है। यह अनुकूलन उन्हें समुद्री दाब से बचने में सहायता करता है।

शोध से यह भी पता चला कि विभिन्न जीवों ने गहरे समुद्र में कब शरण (deep-sea migration) ली होगी। मसलन, ईल मछलियां (eel fish) शायद लगभग 10 करोड़ साल (100 million years ago) पहले गहरे समुद्र में चली गई होंगी जिसकी वजह से वे डायनासौर विलुप्ति (dinosaur extinction) वाली घटना से बच गई होंगी। इसी तरह स्नेलफिश (Snailfish) लगभग 2 करोड़ साल पहले (20 million years ago) समुद्र की गहरी खाइयों में पहुंच गई होगीं। यह वह समय था जब पृथ्वी पर टेक्टोनिक हलचल (tectonic activity) सबसे अधिक थी यानी धरती के भूखंड तेज़ी से इधर-उधर भटक रहे थे।

ये निष्कर्ष इस बात को नुमाया करते हैं कि गहरा समुद्र (deep sea) लंबे समय से जलवायु परिवर्तन और ऑक्सीजन के उतार-चढ़ाव के दौरान कई जीवों को पनाह देता रहा है।

इन रोमांचक खोजों के साथ-साथ वैज्ञानिकों ने गहरे समुद्र में कुछ चिंताजनक चीज़ें (deep-sea pollution) भी देखीं; उन्हें मैरियाना ट्रेंच (Mariana Trench) और याप ट्रेंच (Yap Trench) में प्लास्टिक बैग(plastic pollution), बीयर की बोतलें (beer bottles), सोडा कैन (soda can) और एक टोकरी (basket) भी मिली है। यह दर्शाता है कि मानव गतिविधियों का असर (human activities impact) दूरस्थ और दुगर्म क्षेत्रों तक पहुंच चुका है।

हालांकि, वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ बैक्टीरिया (bacteria) इन प्रदूषकों (pollutants) का इस्तेमाल ऊर्जा स्रोत (energy source) के रूप में करने में सक्षम हैं। इससे लगता है कि भविष्य में समुद्री बैक्टीरिया (marine bacteria) पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं।

बहरहाल, समुद्र की अधिकांश गहराइयां अब भी अनदेखी हैं। संभव है कि वहां भी असंख्य अनजाने जीव (undiscovered species) हैं। MEER की योजना आगे भी ऐसे अध्ययन जारी रखने की है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.science.org/do/10.1126/science.zcaho64/card-type9/_20250306_on_marianatrench-1741811731603.jpg