वैसे तो मकड़ी नाम ही डराने के लिए काफी है लेकिन अगर मकड़ी ब्लैक विडो हो तो चिंता होना स्वाभाविक है। वास्तव में तो ये बेहद शालीन होती हैं और एक कोने में दुबककर बैठ जाती हैं पर अनजाने में यदि काट लें तो तेज़ दर्द के साथ पेशियों में ऐंठन और घबराहट होती है तथा डायफ्राम के शिथिल होने के कारण सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। फिर भी काटने के अधिकांश मामलों में विशेष चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता नहीं होती।

यूं तो ब्लैक विडो मकड़ी का वैज्ञानिक नाम लेट्रोडेक्टस है लेकिन इसके अभिलक्षण के आधार पर इसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे पीठ पर लाल पट्टी के कारण रेडबैक मकड़ी, बेतरतीब जाले के कारण टेंगल्ड वेब मकड़ी, और कंघेनुमा टांगों के कारण कॉम्ब फूटेड मकड़ी कहा जाता है। कई बार अपने साथी नर को मैथुन के पश्चात खा जाने के कारण इसे आम तौर पर ब्लैक विडो कहा जाता है। लेट्रोडेक्टस मकड़ियां थेरिडिडी कुल से सम्बंधित हैं। इस बड़े कुल में 100 वंशों की लगभग 2200 प्रजातियां सम्मिलित हैं। ये ऊनी रेशम की बजाय चिपचिपे रेशम के द्वारा शिकार को पकड़ती हैं। ब्लैक विडो का विष चिकित्सकीय अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा स्रावित रेशमी धागे की रासायनिक संरचना का अध्ययन और इसकी उपयोगिता भी वैज्ञानिक शोध के आकर्षक क्षेत्र हैं। इनकी लैंगिक स्वजाति भक्षण की प्रवृति भी रहस्यमय है और शोध का आमंत्रण देती है। अत: ब्लैक विडो वैज्ञानिक शोध के लिए प्रयोगशाला के आदर्श जीव हैं।

मेरी प्रयोगशाला में तीन साल पहले कुल 45 वयस्क ब्लैक विडो थीं जिनमें 30 मादा और 15 नर थे। नर की कम संख्या का कारण उनकी आयु कम होना तथा प्रजनन के बाद उनका शहीद हो जाना है। पालने के लिए हमने लैब में प्लास्टिक की पारदर्शी पानी की बोतल में इनका घर बनाया। ढक्कन के ऊपर छोटे–छोटे छेद श्वसन के लिए और बोतल में पानी में भीगा रूई का फाहा पानी पीने के लिए रखा जाता है। सभी मकड़ियां परभक्षी होती हैं, इसलिए खुराक में उन्हें तीन दिन में एक बार दो घरेलू मक्खियां या एक टिड्डा दिया जाता है। ब्लैक विडो मकड़ियां जाला बनाकर रहती हैं और वे शिकार करने के लिए पूर्णत: जाले पर ही निर्भर रहती हैं।

बोतल में छोड़ने के बाद ये मकड़ियां सामान्यत: रात में बोतल में उपलब्ध जगह के अनुसार जाला बनाती हैं। कम जगह में छोटा जाला और खुली जगह या प्राकृतिक निवास में बड़ा जाला बनाया जाता है। जाला जितना बड़ा होता है, शिकार की उसमें फंसने की सम्भावनाएं भी उतनी ही अधिक प्रबल होती हैं। दिखने में यह जाला भले ही भद्दा और बेतरतीब हो परंतु शिकार को फांसने में बेजोड़ होता है।

जाले को सतह से जोड़ने के लिए 10-15 आधार–तन्तु होते हैं। आधार–तन्तु आसपास की जगह जैसे चट्टान, टहनियों आदि से जुड़े रहते हैं। इन तन्तुओं पर ब्लैक विडो मचान बनाती है। मचान से ऊपर एवं नीचे जाने के लिए एक रास्ता भी होता है। मचान के नीचे मकड़ी उल्टी लटकी रहती है। आधार–तन्तु के सतह से जुड़ने वाले भाग पर रेशम की अत्यधिक चिपचिपी बूंदें देखी जा सकती हैं। इन्हें ‘गम बूट’ कहते हैं। रेशमी जाल का प्रत्येक तन्तु प्रोटीन से बनता है। अत: जाल बनाने में सभी मकड़ियों को भारी मात्रा में अपने शरीर का प्रोटीन खर्च करना पड़ता है। मकड़ियों का जाला इस प्रकार से बना होता है कि इस जाले पर आने वाले शिकार की हलचल की तरंगें मकड़ी तक निर्बाध पहुंच सकें और दुश्मनों से बचने में भी मदद मिल सके।

सामान्यत: मकड़ियों में आठ आंखें होती हैं। अधिकांश जाला बनाने वाली मकड़ियों में देखने की क्षमता अल्पविकसित होती है। ब्लैक विडो तथा अन्य जाला बुनने वाली मकड़ियों में आंखें केवल दिन एवं रात का ज्ञान या प्रकाश अवधि का अनुभव करने के लिए विकसित हुई हैं। वे शिकार, प्रजनन व अन्य कार्यों के लिए स्पर्श, स्पंदन एवं रासायनिक अणुओं का उपयोग अधिक करती हैं।

शिकार करने का तरीका

जैसे ही शिकार जाले में आता है उससे उत्पन्न तरंगें ब्लैक विडो को सचेत कर देती हैं। विडो तेज़ी–से उस स्थान पर पहुंचकर अपने पिछले सबसे लंबे पैरों के सिरों पर उपस्थित कंघेनुमा बालों की संरचना से रेशम ग्रंथी से निकले धागों को खींच कर शिकार पर लपेटने लगती है। दोनों पैर लगातार एवं एक निश्चित क्रम में इतनी जल्दी लपेटने का कार्य करते हैं कि कुछ ही पलों में शिकार को जकड़ लिया जाता है, वह हिल भी नहीं पाता। विडो तुरन्त शिकार के पास पहुंचकर शिकार के पैरों में ज़हरीले विषदंत चुभा देती है।

इस मकड़ी का विष लेट्रोटॉक्सिन कहलाता है जो रेटल स्नेक के विष से भी 15 गुना ज़्यादा ज़हरीला होता है। यह मुख्यत: तंत्रिका तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करता है और कुछ ही पलों में शिकार के प्राण हर लेता है। ब्लैक विडो शिकार को जगह–जगह काट कर अपने पाचक एंज़ाइम युक्त विष को भारी मात्रा में शिकार के शरीर में डाल देती है। इससे शिकार के अंग गलकर चूसने लायक हो जाते हैं। ब्लैक विडो के विष में 75 विभिन्न प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। शिकार के शरीर को नष्ट करने के लिए सभी प्रोटीन सम्मिलित रूप से काम करते हैं। विष प्रोटीन में सबसे महत्वपूर्ण 7 लेट्रोटॉक्सिन अणु होते हैं। इनमें से पांच अकशेरुकी प्राणी, जैसे कीट पतंगों पर विशेष रूप से काम करते हैं किंतु शेष दो में से एक अल्फा लेट्रोटॉक्सिन अणु रीढ़धारियों पर भी प्रभावशील होता है। इस अणु पर ही सबसे ज़्यादा अध्ययन किया गया है। लेट्रोटॉक्सिन का एक अणु तो विशेषत: केवल क्रस्टेशियंस (केंकड़े, झींगे आदि) को मारने के लिए ही विकसित हुआ है। लेट्रोटॉक्सिन तंत्रिकाओं के सिरों से न्यूरोट्रांसमीटर और कैल्शियम आयन को बाहर निकाल देता है। इससे तंत्रिकाएं डिपोलेराइज़्ड हो जाती हैं तथा संदेश वहन नहीं कर पातीं। परिणामस्वरूप शिकार तुरंत लकवाग्रस्त हो जाता है।

भोजन

जाला बनाने वाली सभी मकड़ियों को रोज़ शिकार करने की ज़रूरत नहीं होती। एक अच्छा शिकार मिलने पर ये उसका बहुत सारा रस चूस लेती हैं। मकड़ियों का उदर गुब्बारे की तरह खूब फैल सकता है। भरपेट भोजन के बाद ये कई दिनों तक न खाएं तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लैब में पाली हुई मकड़ियों को भी हम खाने के लिए टिड्डे, ड्रैगनफ्लाय, डेमसलफ्लाय, फूलगोभी तथा मटर की फलियों से प्राप्त इल्ली, छिपकली के बच्चे, कॉकरोच और मक्खी देते हैं।

एगसेक से निकले ढेर सारे नवजात बच्चों को खाना खिलाना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि एक एगसेक से एक बार में लगभग 200 बच्चे निकलते हैं। एगसेक से बच्चे निकलने के दो दिन पहले एगसेक को एक बड़ी बोतल में अलग से रख देते हैं। बेहद छोटे स्पाइडरलिंग (नवजात शिशु) को खिलाने के लिए विशेष तौर पर ड्रॉसोफिला यानी फ्रूटफ्लाई को कल्चर किया जाता। इन्हें पालना मुश्किल नहीं है। जैसे ही स्पाइडरलिंग को खिलाने के लिए ड्रॉसोफिला को बॉटल में छोड़ते हैं, वह जाले में फंसकर छटपटाती है। जाले में शिकार से उत्पन्न तरंगों से ब्लैक विडो के बच्चे ड्रॉसोफिला को घेर कर शिकार करते हैं। कुछ बच्चे इस प्रक्रिया में फंसकर अन्य बच्चों का शिकार भी बनते हैं। लगभग एक महीने बाद 30 प्रतिशत बच्चे ही जीवित बचते हैं। जब ये स्वयं शिकार करने लायक हो जाते हैं तब उन्हें अलग–अलग बोतलों में पाला जाता है।

प्रजनन

स्पाइडरलिंग जैसे–जैसे बड़े होते हैं, अपनी पुरानी त्वचा को छोड़ देते हैं। यह सांप की केंचुली निकालने जैसा ही है। पुरानी त्वचा त्यागते समय कुछ देर के लिए स्पाइडरलिंग अपंग हो जाते हैं। इस समय शिकारी के आक्रमण करने पर ये बचाव में असमर्थ होते हैं। वयस्क होने तक नर ब्लैक विडो 7 बार एवं मादा 9 बार अपनी पुरानी त्वचा बदलते हैं। अंतिम बार त्वचा त्यागने के बाद ही नर में, मादा जननांग में वीर्य डालने के लिए फूले हुए पेडीपेल्प विकसित होते हैं। नर मादा से आकार में छोटे और वज़न में हल्के होते हैं। नर का शरीर पूर्णत: काला होने की बजाय सफेद एवं काले रंग की धारियों वाला होता है। इस प्रकार से नर एवं मादा ब्लैक विडो में स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता दिखाई देती है। नर तीन महीनों में वयस्क हो जाते हैं किंतु मादा को वयस्क होने में छ: महीने लगते हैं।

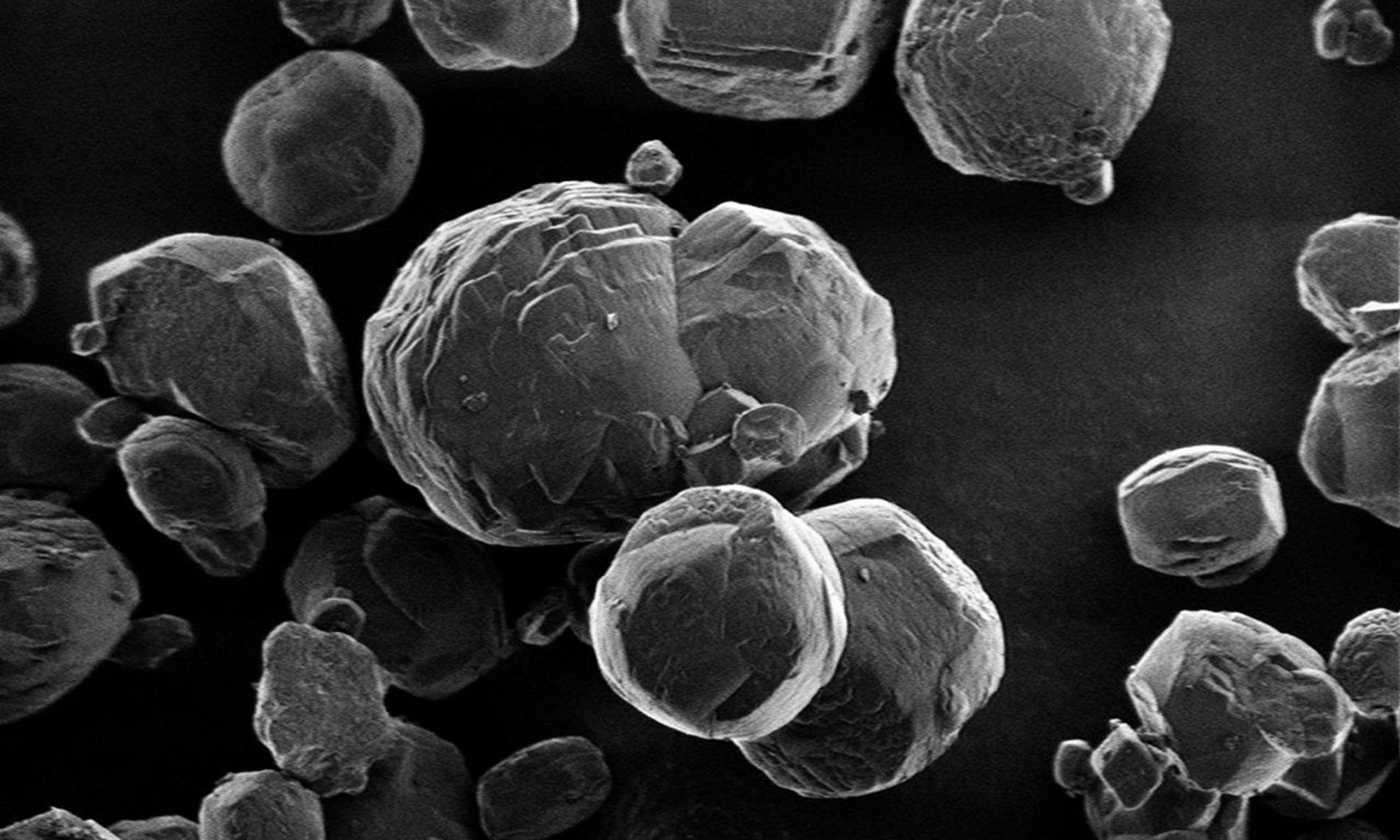

मादा ब्लैक विडो को पृथक करने के लिए बड़ी बॉटल में स्थानांतरित करने के तीन दिन बाद नर को उस बॉटल में छोड़ा जाता है। तीन दिनों में मादा पहले से बोतल में रखी एक सूखी लकड़ी के साथ रात को जाला बना लेती है। जैसे ही नर को बोतल में छोड़ा जाता है, नर को तुरंत पता चल जाता है कि उसे किसी वर्जिन मादा के जाल में छोड़ा गया है। मादा ब्लैक विडो अनभिज्ञ दिखती है तथा चुपचाप बैठी रहती है परंतु वह जानती है कि जाल में शिकार नहीं, नर आया है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता लगाया जा सकता है कि रेशमी धागे को पकड़ने वाले उसके पैरों के टारसस (पैर का सबसे निचला भाग) वाले भाग में पाए जाने वाले बाल वास्तव में धागों पर उपस्थित रसायनों को पहचानने वाले संवेदना ग्राही होते हैं।

नर ब्लैक विडो भी जाले में मादा की उपस्थिति को भांपकर जाले के धागों को गिटार के समान बजाने लगता है। इन कंपनों को केवल उसकी प्रजाति की मादाएं ही समझ सकती हैं। नर पेट को लगातार दोनों तरफ हिलाता है तथा मादा के समीप पहुंचने के लिए कुछ धागों को तोड़ता है। इससे मादा जाले में एक ही जगह तक सीमित हो जाती है। इस तरह मादा द्वारा नर को खाए जाने के जोखिम को कम किया जाता है। नर मादा के ऊपर भी अपने रेशमी धागों को लपेटकर उसे कैद कर लेते हैं। रेशमी धागों में लगे रसायन मादा को शांत रखते हैं तथा नर को मादा के आक्रमण से बचाए रखने का उपाय भी हैं। इस दौरान नर एक भी गलती करे, तो मादा उसे शिकार समझती है और नर को मौत की सज़ा मिलती है।

स्वजाति–भक्षण

जाला बनाने वाली मकड़ियों में समागम भी अनोखे प्रकार का होता है। नर अपने जननांग से वीर्य की एक बूंद जाल के धागे पर डाल देता है और अपने पिचकारी के समान काम करने वाले पेडीपेल्प में वीर्य को भरकर मादा जननांगों में छोड़ देता है। पेडीपेल्प में किरेटिन से बनी कुण्डलित नली मादा के जननांग में वीर्य को पहुंचाने में इस्तेमाल होती है। पूरी प्रक्रिया में नर उल्टी लटकी हुई मादा के पेट पर लेटकर एक पेडीपेल्प का उपयोग करता है। आधे घण्टे बाद यही प्रक्रिया दूसरे पेडीपेल्प से की जाती है। कुण्डलित नली को मादा जननांग से निकालते समय नर 180 डिग्री की कलाबाज़ी करके पलटता है। इस समय नर का उदर मादा के मुंह के समीप आ जाता है। समागम के समय नर का हिलता हुआ उदर मादा को उसे खाने के लिए उकसाता है। इस प्रकार 30 प्रतिशत समागम के मामलों में मादा नर को खा जाती है तथा विधवा बन जाती है। इसलिए इन मादाओं को ब्लैक विडो नाम दिया गया है।

प्राणि जगत में कई प्रजातियों में प्रजनन के बाद नर को खाने का स्वभाव देखा गया है। मादा को अधिक पोषण प्राप्त हो सके, यह इसका एक कारण हो सकता है। परन्तु पेट भरी हुई ब्लैक विडो भी यह कृत्य करती है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक नर के इस व्यवहार को प्रकृति प्रदत्त तथा जानबूझकर किया बलिदान का कार्य बताते हैं। वे कहते हैं कि इसके लिए नर में उदर की खांच का विकसित होना एक अनुकूली लक्षण है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको क्या लगता है?

ब्लैक विडो को आप भी पालें और इन रहस्यों से पर्दा उठाएं। महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्यप्रदेश की सरहद के बहुत–से बीहड़ों और जंगलों में ब्लैक विडो मिलती हैं। मुझे भी इन्हीं इलाकों में ऐसे ही मिली थीं।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://c1.staticflickr.com/1/956/27071156237_4b6b9a9c96_b.jpg