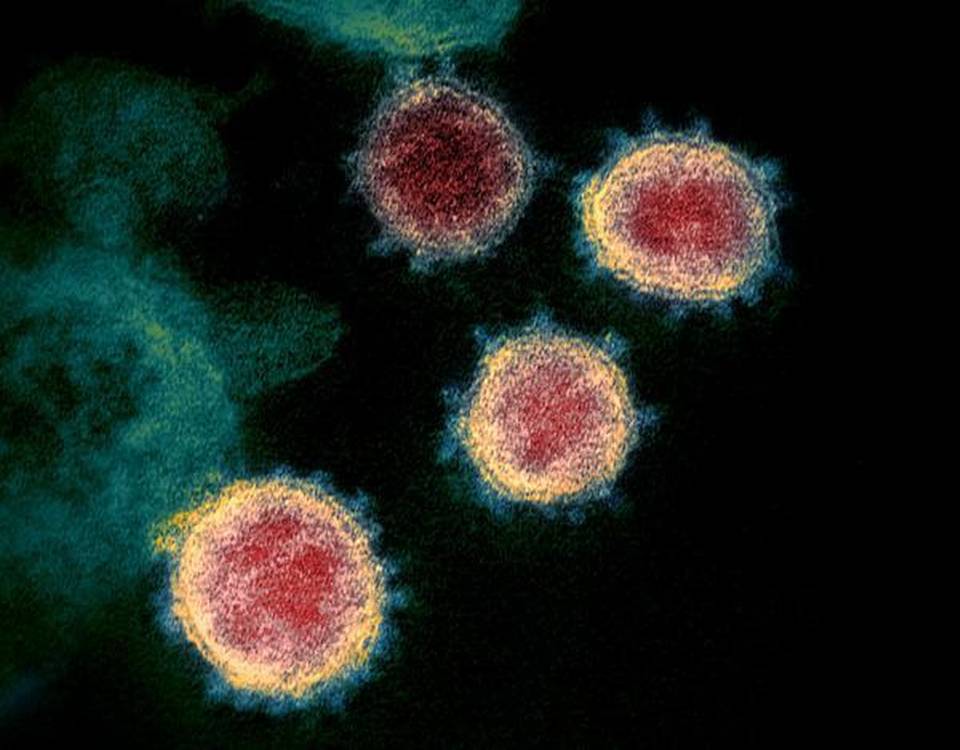

काफी समय से इकॉलॉजीविदों को आशंका रही है कि मनुष्यों द्वारा जंगल काटे जाने और सड़कों आदि के निर्माण से जैव विविधता में आई कमी के चलते कोविड-19 जैसी महामारियों का जोखिम बढ़ जाता है। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि जैसे-जैसे कुछ प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जीवित रहने वाली प्रजातियों, जैसे चमगादड़ और चूहे, में ऐसे घातक रोगजनकों की मेज़बानी करने की संभावना बढ़ रही है जो मनुष्यों में छलांग लगा सकते हैं। गौरतलब है कि 6 महाद्वीपों पर लगभग 6800 पारिस्थितिक समुदायों पर किए गए विश्लेषण से सबूत मिले हैं कि जैव विविधता में ह्रास और बीमारियों के प्रकोप में सम्बंध है लेकिन आने वाली महामारियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

युनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के इकोलॉजिकल मॉडलर केट जोन्स और उनके सहयोगी काफी समय से जैव विविधता, भूमि उपयोग और उभरते हुए संक्रामक रोगों के बीच सम्बंधों पर काम कर रहे हैं और ऐसे खतरों की चेतावनी भी दे रहे हैं लेकिन हालिया कोविड-19 प्रकोप के बाद से उनके अध्ययन को महत्व मिल पाया है। अब इसकी मदद से विश्व भर के समुदायों में महामारी के जोखिम और ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया जा रहा है जहां भविष्य में महामारी उभरने की संभावना हो सकती है।

इंटरगवर्मेंटल साइंस-पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज़ (आईपीबीईएस) ने इस विषय पर एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की है ताकि निष्कर्ष सितंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मलेन में प्रस्तुत किए जा सकें। कुछ वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, वायरस विज्ञानियों और पारिस्थितिक विज्ञानियों के समूह भी सरकारों से वनों की कटाई तथा वन्य जीवों के व्यापार पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं ताकि महामारियों के जोखिम को कम किया जा सके। उनका कहना है कि मात्र इस व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से काम नहीं बनेगा बल्कि उन परिस्थितियों को भी बदलना होगा जो लोगों को जंगल काटने व वन्य जीवों का शिकार करने पर मजबूर करती हैं।

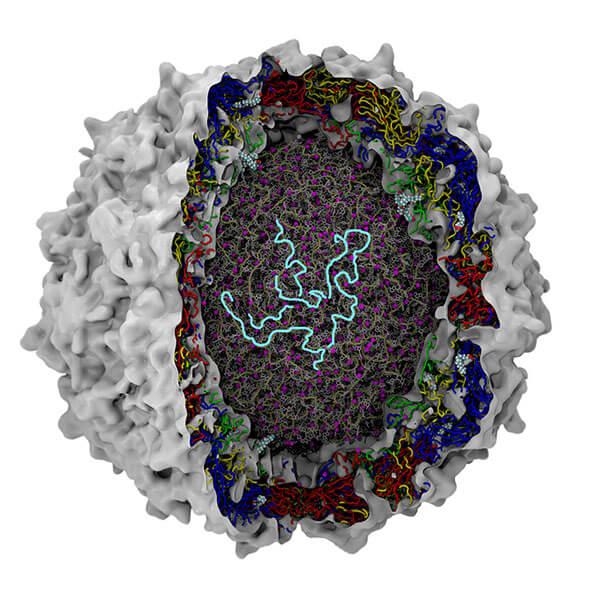

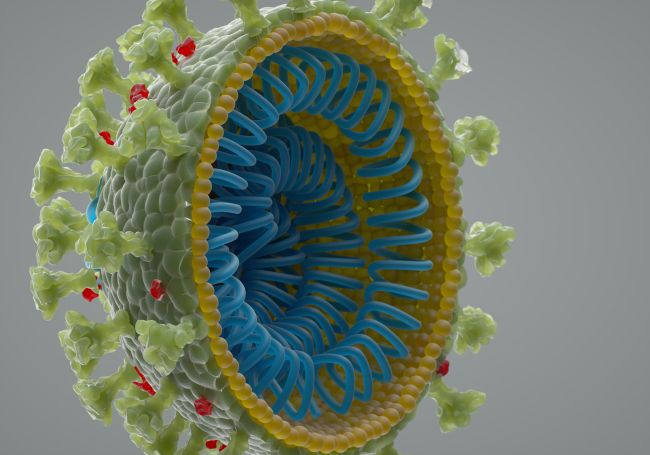

जोन्स और अन्य लोगों द्वारा किए गए अध्ययन कई मामलों में इस बात की पुष्टि करते हैं कि जैव विविधता में कमी के परिणामस्वरूप कुछ प्रजातियों ने बड़े पैमाने पर अन्य प्रजातियों का स्थान ले लिया है। ये वे प्रजातियां हैं जो ऐसे रोगजनकों की मेज़बानी करती हैं जो मनुष्यों में फैल सकते हैं। नवीनतम विश्लेषण में जंगलों से लेकर शहरों तक फैले 32 लाख से अधिक पारिस्थितिक अध्ययनों के विश्लेषण से उन्होंने पाया कि वन क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने तथा जैव विविधता में कमी होने से मनुष्यों में रोग प्रसारित करने वाले 143 स्तनधारी जीवों की तादाद बढ़ी है।

इसके साथ ही जोन्स की टीम मानव आबादी में रोग संचरण की संभावना पर भी काम कर रही है। उन्होंने पहले भी अफ्रीका में एबोला वायरस के प्रकोप के लिए इस प्रकार का मूल्यांकन किया है। इसके लिए विकास के रुझानों, संभावित रोग फैलाने वाली प्रजातियों की उपस्थिति और सामाजिक-आर्थिक कारकों के आधार पर कुछ रिस्क मैप तैयार किए हैं जो किसी क्षेत्र में वायरस के फैलने की गति को निर्धारित करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में टीम ने कांगो के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले प्रकोपों का सटीक अनुमान लगाया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि भूमि उपयोग, पारिस्थितिकी, जलवायु, और जैव विविधता जैसे कारकों के बीच सम्बंध स्थापित कर भविष्य के खतरों का पता लगाया जा सकता है।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://media.nature.com/lw800/magazine-assets/d41586-020-02341-1/d41586-020-02341-1_18254012.jpg