वैज्ञानिक हीलियम से लेकर लोहे तक हल्के तत्वों (जिनके नाभिक में 2 से लेकर 26 प्रोटान होते हैं) के निर्माण के बारे में अच्छे से जानते हैं। यह पता है कि ये तत्व तारों के अंदर क्रमिक रूप से प्रोटॉन जुड़ने से बनते हैं। लेकिन सोना, प्लेटिनम, रैडॉन जैसे अधिक प्रोटान की संख्या (यानी परमाणु संख्या) वाले भारी तत्व कैसे बने इसके बारे में अब तक पूरी तरह से पता नहीं चल सका था क्योंकि ये उपरोक्त क्रमिक प्रक्रिया से नहीं बन सकते। एक हालिया रिपोर्ट ने इस दिशा में कुछ उम्मीद जगाई है।

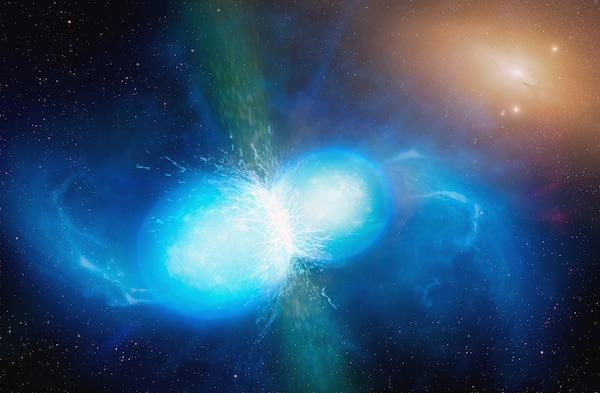

वैज्ञानिकों का अनुमान था कि इन दुर्लभ तत्वों के बनने के पीछे ब्रह्मांड की कोई भयंकर हिंसक या विनाशकारी घटना होगी – जैसे दो न्यू़ट्रॉन तारों की टक्कर। इसलिए वे लगातार ब्रह्मांड पर नज़रें टिकाए हुए थे।

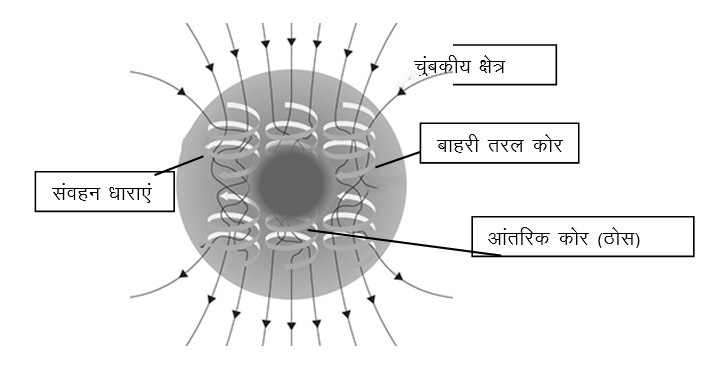

ब्लैक होल के बाद न्यूट्रॉन तारे ही ब्रह्मांड के सबसे घने पदार्थ हैं। ये तब बनते हैं जब कोई भारी तारा मर जाता है और उसका कोर सिकुड़ने लगता है। अत्यधिक गुरुत्व बल परमाणुओं को अत्यधिक पास लाने लगता है, इससे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन टूटकर न्यूट्रॉन बन जाते हैं। अंत में एक ऐसा पिंड बनता है जो लगभग पूरी तरह से न्यूट्रॉन से बना होता है। इसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं।

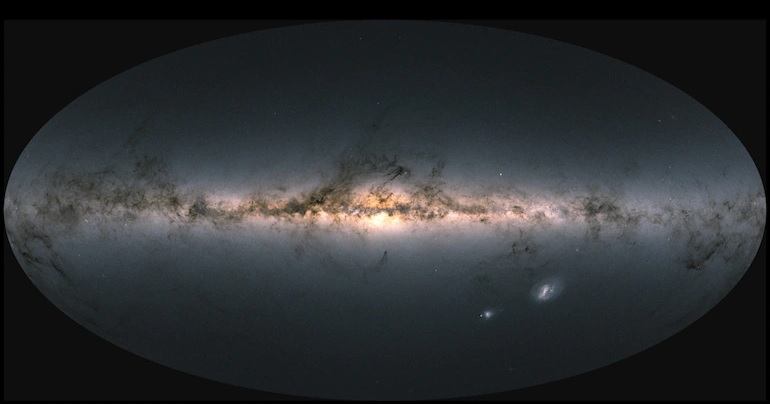

कुछ साल पहले वैज्ञानिकों को इसी तरह की घटना से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता चला था, और उसी समय इस घटना से उत्पन्न प्रकाश भी देखा गया। उन्हें इस प्रकाश में इन भारी तत्वों के रासायनिक संकेत मिले हैं जो इस सिद्धांत के समर्थन में पहले साक्ष्य हैं कि भारी धातुओं का निर्माण दो न्यूट्रॉन तारों की टक्कर जैसी किसी उग्र घटना का परिणाम है।

जब दो न्यूट्रॉन तारे टकराते हैं तो यह भिड़ंत अत्यधिक ऊष्मा और दाब पैदा करती है। यह टक्कर बहुत सारे मुक्त न्यूट्रॉन को भी बाहर भी फेंक देती है – अंतरिक्ष के 1-1 घन सेंटीमीटर क्षेत्र में 1-1 ग्राम तक न्यूट्रॉन बिखर जाते हैं।

ये दुर्लभ स्थितियां तीव्र न्यूट्रॉन-ग्रहण प्रक्रिया (R-प्रोसेस) को शुरू करती हैं। प्रक्रिया एक लोहे जैसे किसी मूल नाभिक से शुरू होती है। सामान्यत: लोहे के नाभिक में 26 प्रोटॉन और लगभग 30 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन जब R-प्रोसेस शुरू होती है तो मिलीसेकेंड के भीतर ही इसमें बहुत अधिक न्यूट्रॉन आ जाते हैं। न्यूट्रॉन की इतनी अधिक संख्या के कारण नया नाभिक बहुत अस्थिर हो जाता है, इसलिए कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया का परिणाम एक नया तत्व – सोना (परमाणु संख्या 79, प्लेटिनम (परमाणु संख्या 78) वगैरह – हो सकता है। ज़रा सोचिए, आपकी सोने या प्लेटिनम की अंगूठी, या कानों की बालियां ब्रह्मांड की किसी उग्र घटना की सौगात हैं। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://astronomy.com/~/media/042647E2607D4A1DB515C0EB2A3CC0BA.jpg