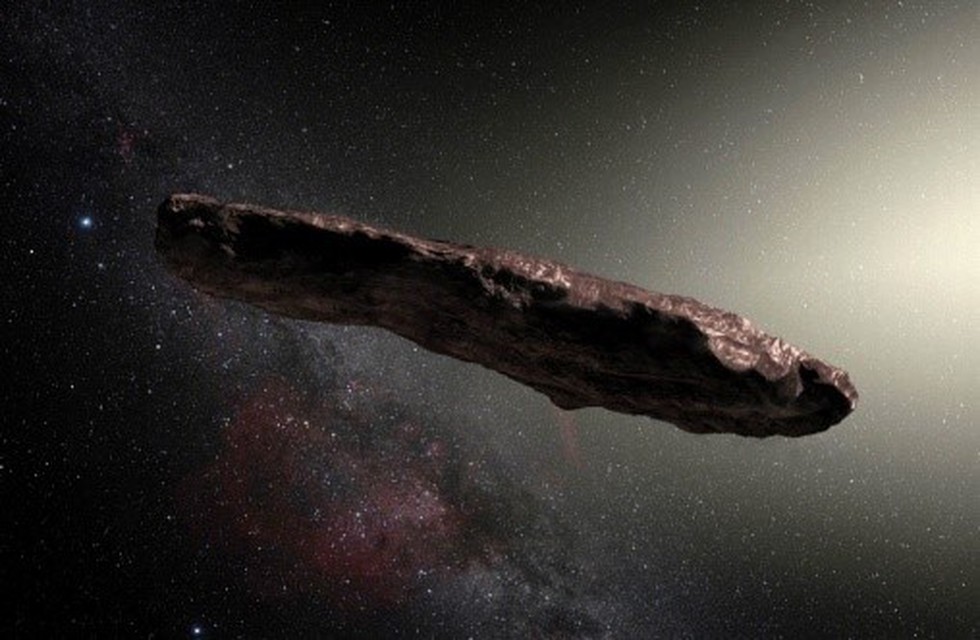

हाल ही में चीन का एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में नौ महीने बिताने के बाद धरती पर लौट आया है। इसके साथ ही चीन उन चुनिंदा राष्ट्रों की श्रेणी में भी शामिल हो गया है जिसने अंतरिक्ष यान का पुन: उपयोग करने में सफलता हासिल की है। हालांकि चीन ने अंतरिक्ष यान के डिज़ाइन और संचालन के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं दी है लेकिन उपलब्ध जानकारी के आधार पर अनुमान है कि इसका उपयोग अनुसंधान और सैन्य कार्यों के लिए किया जा रहा था।

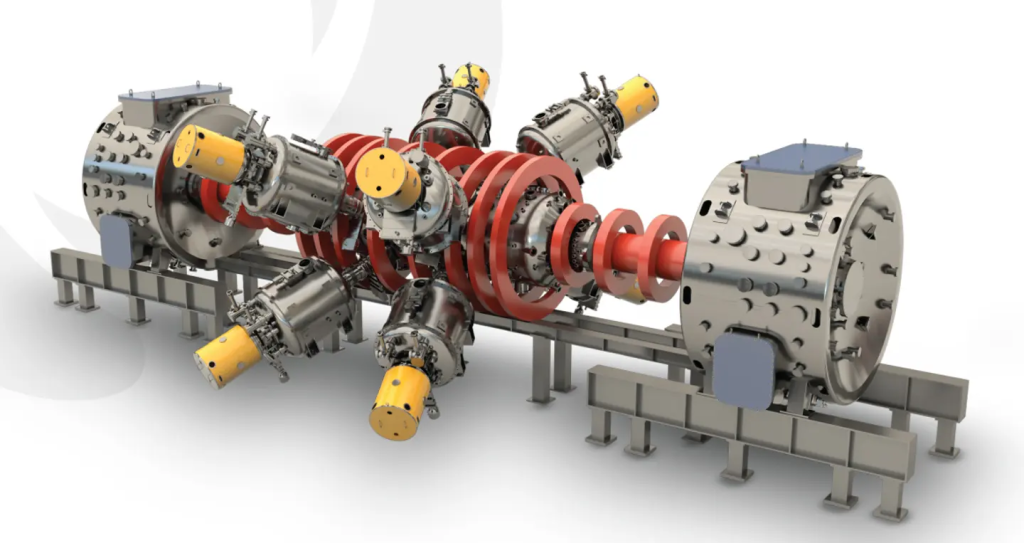

इस मिशन से यह स्पष्ट है कि चीन ने अंतरिक्ष यान को पुन: उपयोग करने के लिए हीट शील्ड और लैंडिंग उपकरण जैसी तकनीकें विकसित कर ली हैं। इससे पहले अमेरिकी कंपनी बोइंग, स्पेसएक्स और नासा ने अंतरिक्ष यानों को धरती पर उतार लिया था। गौरतलब है कि अंतरिक्ष यान का एक बार उपयोग करने की अपेक्षा बार-बार उपयोग करने से पूंजीगत लागत काफी कम हो जाती है। इससे पहले, सितंबर 2020 में चीन का इसी तरह का एक प्रायोगिक अंतरिक्ष यान कक्षा में दो दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौट आया था।

कई वैज्ञानिकों का विचार है कि चीनी यान संभवत: अमेरिकी अंतरिक्ष यान बोइंग एक्स-37बी के समान है। वैसे एक्स-37बी को बनाने का उद्देश्य तो अज्ञात है लेकिन 2010 में इसका खुलासा होने के बाद से ही चीनी सरकार इस यान की सैन्य क्षमताओं को लेकर चिंतित थी। ऐसी संभावना है कि इस यान को एक्स-37बी के जवाब में तैयार किया गया है।

इस यान की उड़ान और लॉप नूर सैन्य अड्डे पर उतरने के पैटर्न को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक विमान है। जबकि स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल जैसे अन्य पुन: उपयोग किए जाने वाले अंतरिक्ष यान लॉन्च रॉकेट से जुड़े मॉड्यूल हैं जो ज़मीन पर उतरने के लिए पैराशूट का उपयोग करते हैं।

एक्स-37बी की तरह चीनी यान भी आकार में काफी छोटा है। लॉन्च वाहन की 8.4 टन की पेलोड क्षमता से स्पष्ट है कि इसका वज़न 5 से 8 टन के बीच रहा होगा। यह नासा के सेवानिवृत्त अंतरिक्ष शटल कोलंबिया और चैलेंजर से बहुत छोटा है जिनको चालक दल सहित कई मिशनों के लिए उपयोग किया गया था। वर्तमान चीनी यान चालक दल को ले जाने के लिए बहुत छोटा है लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य में इसे चालक दल ले जाने वाला बड़ा अंतरिक्ष यान भी बनाया जा सकता है।

निकट भविष्य में चीन अन्य तकनीकों का परीक्षण कर सकता है। कक्षीय पथ में परिवर्तन या सौर पैनल का खुलना ऐसी दो तकनीकें हैं जो भविष्य में काफी उपयोगी होंगी। इसके अलावा कक्षा में रहते हुए उपग्रहों को छोड़ने और उठाने का भी परीक्षण किया गया होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष अक्टूबर में अंतरिक्ष यान द्वारा एक वस्तु को कक्षा में छोड़ने का पता चला था। यह वस्तु जनवरी में कक्षा से गायब हो गई थी और मार्च में फिर से प्रकट हुई थी। संभवत: अंतरिक्ष यान ने वस्तु को पकड़ा और दोबारा कक्षा में छोड़ दिया। यानी अंतरिक्ष यान का उपयोग उपकरणों और उपग्रहों को ले जाने के लिए भी किया गया होगा। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/cGtCuNH7okM3obeutT7Dhk-970-80.jpg.webp