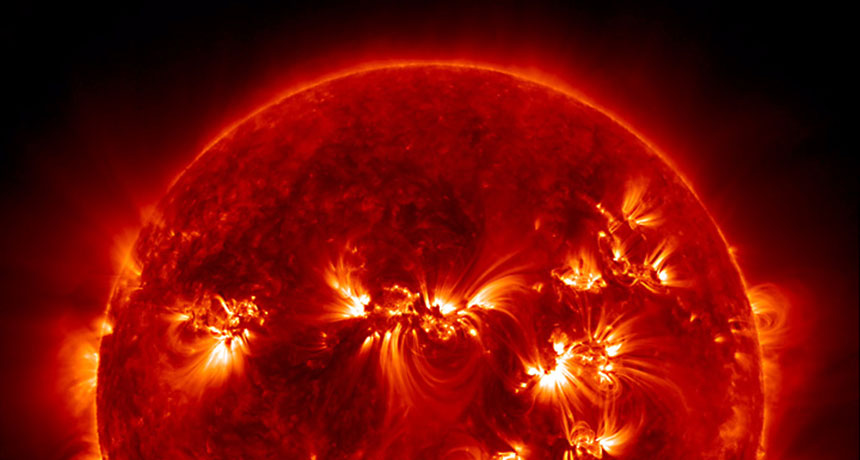

नासा द्वारा मंगल पर भेजे गए क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल के वायुमंडल में मीथेन की सबसे अधिक मात्रा उत्तरी गोलार्ध की गर्मियों के दौरान दर्ज की है। हाल ही में की गई गणनाओं की मदद से मीथेन की अधिक मात्रा को समझने में मदद मिल सकती है। कनाडा स्थित यॉर्क युनिवर्सिटी के ग्रह वैज्ञानिक जॉन मूर्स ने प्लेनेटरी साइंस की हालिया बैठक में बताया कि जैसे ही मौसम सर्दी से वसंत की ओर जाता है, सूर्य की गर्मी से मिट्टी गर्म होने लगती है, जिससे मीथेन गैस जमीन से निकलकर वायुमंडल में पहुंचने लगती है।

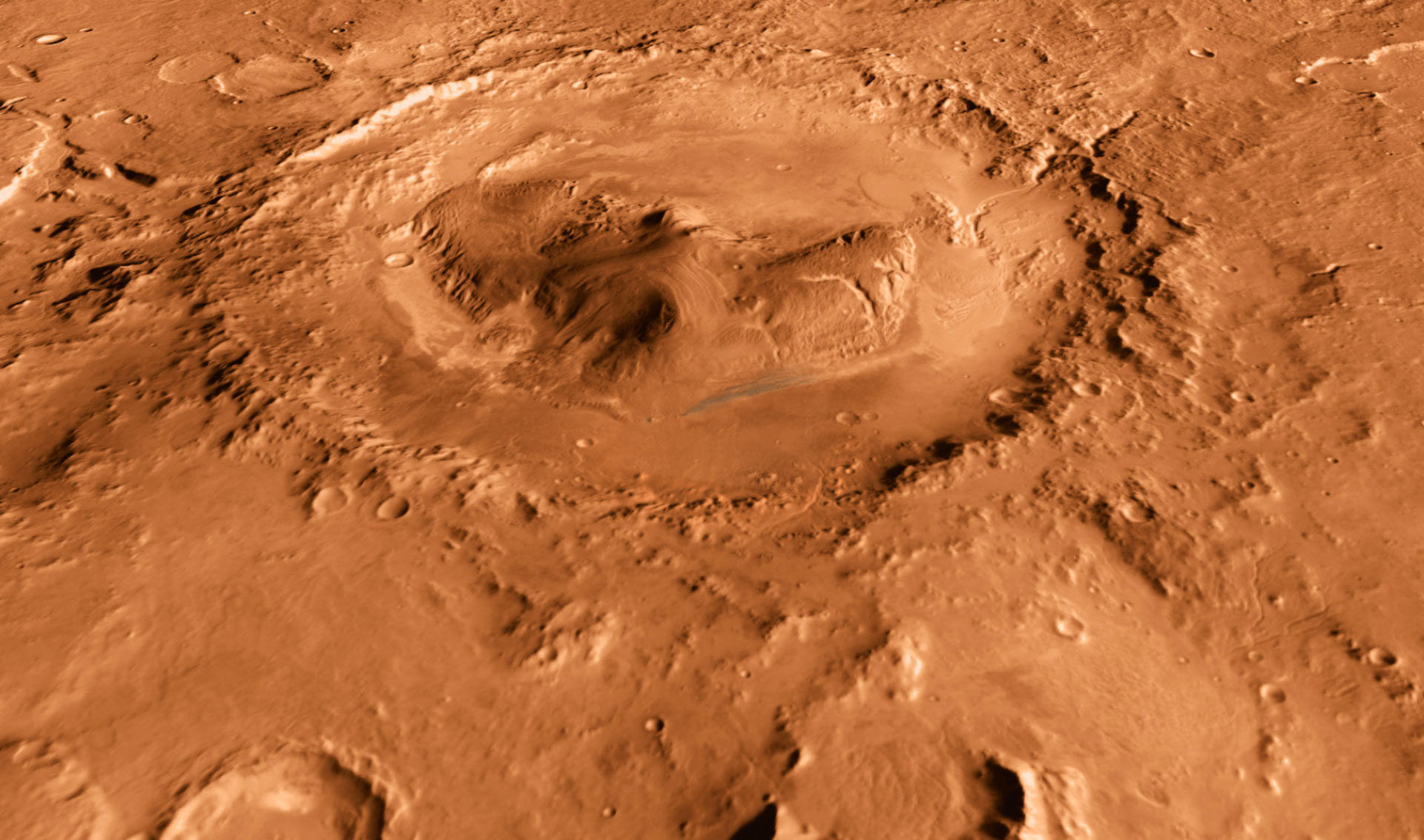

2012 में मंगल की विषुवत रेखा के नज़दीक गेल क्रेटर पर रोवर से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तरी वसंत में वायुमंडलीय मीथेन की काफी अधिक मात्रा दर्ज की गई। इस साल की शुरुआत में, टीम के वैज्ञानिकों ने बताया कि मौसम में परिवर्तन के साथ–साथ मीथेन के स्तर बढ़ते–घटते नज़र आए। इसका सबसे अधिक स्तर उत्तरी गोलार्ध की गर्मियों में दर्ज किया गया।

मंगल के वायुमंडल में मीथेन का मिलना एक पहेली है। ग्रह पर हो रही रासायनिक अभिक्रियाओं के चलते लगभग 300 वर्षों में यह गैस नष्ट हो जाना चाहिए थी। लेकिन आज भी इसकी उपस्थिति दर्शाती है कि ग्रह पर आज भी कोई ऐसा स्रोत है जो वायुमंडल में लगातार गैस भेज रहा है। यह स्रोत भूगर्भीय प्रक्रियाएं हो सकती हैं या फिर सतह के नीचे दबे सूक्ष्मजीव या जीवन के कोई अन्य रूप भी हो सकते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकांश मीथेन सजीवों से आती है।

शोधकर्ताओं ने समय–समय पर दूरबीनों और अंतरिक्ष यानों की मदद से मंगल पर मीथेन के एक–एक कतरे पर नज़र रखी है और इसमें उतार–चढ़ाव देखे हैं। 2009 में मंगल पर मीथेन के स्तर में ज़बरदस्त उछाल भी देखा गया था। उम्मीद थी कि रोवर इस गुत्थी को सुलझाएगा किंतु उसने तो समस्या को उलझा दिया है। अब, ऐसा प्रतीत होता है कि जवाब मंगल की सतह के नीचे दफन है। मूर्स और उनके सहयोगियों ने अपने विश्लेषण के आधार पर बताया है कि किस तरह सतह के नीचे मीथेन दरारों के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ती है। गणना करने से मालूम चला है कि मिट्टी के गर्म होने से गैस के रिसाव में मदद मिलती है। मंगल पर मौसम पेचीदा होते हैं खासकर विषुवत रेखा के आसपास जहां रोवर स्थित है। अलबत्ता, उच्चतम मीथेन स्तर वर्ष के गर्म समय में दिखाई देता है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि नीचे फैलती गर्मी से गैस को अधिक से अधिक बाहर निकलने में मदद मिलती है। लेकिन मीथेन का अंतिम स्रोत अभी भी एक रहस्य है।

इससे पहले भी मैरीलैंड स्थित गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, ग्रीनबेल्ट के एक ग्रह वैज्ञानिक माइकल मुमा का सुझाव था कि मीथेन मंगल ग्रह पर सूर्य द्वारा गर्म हुई चट्टानों से निकलती है।

इस संदर्भ में अभी और अधिक चौंकाने वाली खबरें आना बाकी है। नासा के अलावा कई अन्य एजेंसियां मीथेन की उपस्थिति की छानबीन कर रही हैं हैं। लिहाज़ा, जल्दी ही इस सवाल को सुलझा लेने की उम्मीद की जा रही है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : http://www.bbc.co.uk/staticarchive/f5f32505ee83be494ef6002c4f3b0aaf1dca6369.gif