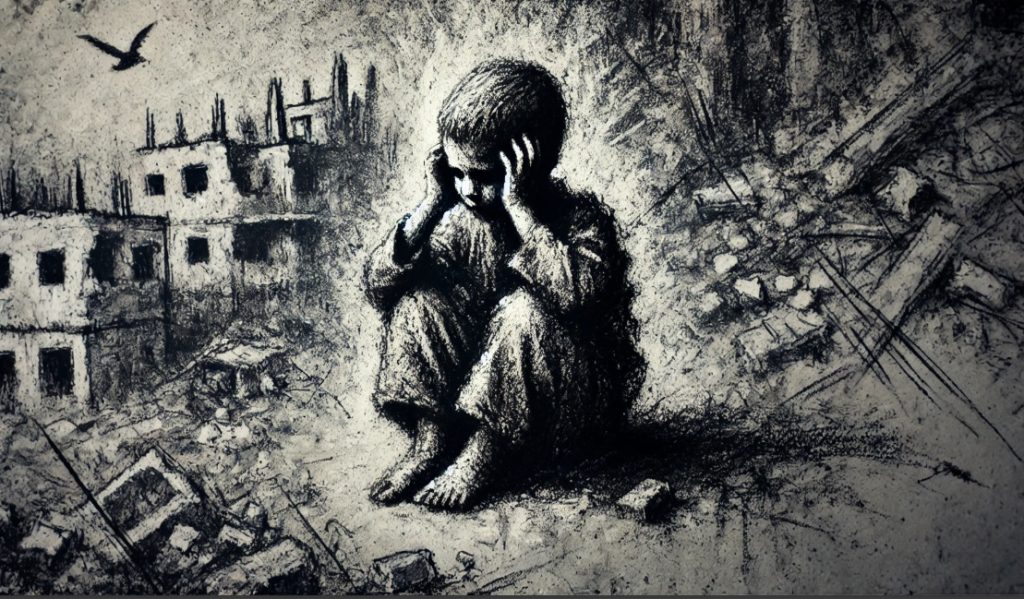

युद्ध (war), तबाही (destruction) और अनिश्चितता (uncertainty) के बावजूद, गाज़ा (Gaza) के वैज्ञानिक (scientists) अपने शोध (research) कार्य जारी रख रहे हैं। वे इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि शोध (scientific research) न केवल विनाश (documentation of destruction) के दस्तावेज़ीकरण और पुनर्निर्माण (reconstruction efforts) प्रयासों में मदद करता है, बल्कि मानवीय संकटों (humanitarian crisis) के समाधान के लिए भी आवश्यक है। 19 जनवरी को हमास (Hamas) और इस्राइल (Israel) के बीच अस्थायी संघर्ष विराम (ceasefire) से वैज्ञानिकों को स्थिति का आकलन करने का अवसर मिला है।

न्यूरोसाइंटिस्ट (neuroscientist) खमीस एलसी, जो वर्तमान में घायलों का इलाज कर रहे हैं, युद्ध के प्रभावों को दर्ज करने और प्रकाशित करने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं। इसी तरह, जलवाहित रोगों (waterborne diseases) के विशेषज्ञ सामर अबूज़र सुधार व पुनर्निर्माण में शोध (scientific studies) की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद, विज्ञान (science) और शिक्षा (education) के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के चलते वैज्ञानिकों (Gaza scientists) ने अपना काम जारी रखा है।

युद्ध (conflict) के कारण गाज़ा की 22 लाख आबादी में से 90 प्रतिशत बेघर (homeless) हो गई है। भोजन (food crisis), पानी (water shortage), स्वास्थ्य सेवाएं (healthcare services) और शिक्षा (education crisis) जैसी बुनियादी सुविधाएं या तो नष्ट हो गई हैं या अत्यधिक सीमित रह गई हैं। बमबारी (airstrikes) से तबाह इलाकों से मलबा हटाना एक बड़ी चुनौती है। गाज़ा (Palestine conflict) के प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में करीब 100 किलोग्राम मलबा जमा है जिसमें खतरनाक पदार्थ (hazardous materials) भी मौजूद हैं।

गाज़ा में पानी (clean water crisis) की स्थिति भी गंभीर है। यहां 97 प्रतिशत पानी भूजल स्रोतों (groundwater contamination) से आता है, जो अत्यधिक असुरक्षित हैं और इनके दूषित होने का खतरा भी है। युद्ध (war damage) से पहले भी महज 10 प्रतिशत लोगों को साफ पानी (safe drinking water) मिलता था, लेकिन अब मात्र 4 प्रतिशत लोगों को ही मिल रहा है। टूटी-फूटी सीवेज लाइन (damaged sewage system) के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे डायरिया (diarrhea) और हेपेटाइटिस (hepatitis outbreak) जैसी जलवाहित बीमारियों (waterborne infections) का खतरा बढ़ गया है।

युद्ध (war crisis) के कारण गाज़ा (Gaza universities) के 21 उच्च शिक्षण संस्थानों में से 15 बुरी तरह क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके हैं। अस्पतालों (hospitals in Gaza) की स्थिति भी गंभीर है – लगभग आधे पूरी तरह बंद हैं, जबकि बाकी सीमित संसाधनों के साथ काम कर रहे हैं। कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों (chronic diseases) से जूझ रहे 11,000 मरीज़ों को न तो इलाज मिल रहा है और न ही उनके पास विदेश में उपचार का कोई अवसर है।

शोधकर्ताओं का सुझाव है कि सबसे पहले आवास (housing rehabilitation), सीवेज मरम्मत (sewage repair) और स्वास्थ्य सेवाओं (health services restoration) को बहाल करना ज़रूरी है। ऑनलाइन-लर्निंग विशेषज्ञ (online education expert) आया अलमशहरावी अस्थायी शिविर (temporary shelters) और घरों के पुनर्निर्माण (home reconstruction) के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील कर रही हैं। वे खुद एक बमबारी (bombing survivor) में बचीं, जिसमें उनके अपार्टमेंट में 30 लोगों की जान चली गई, और अब वे एक शरणार्थी शिविर (refugee camp) में रह रही हैं।

भारी विनाश (mass destruction) के बावजूद, गाज़ा (Gaza research community) के वैज्ञानिक समुदाय का संकल्प अटूट है। वे इस संकट (ongoing crisis) का दस्तावेज़ीकरण कर रहे हैं और भविष्य के पुनर्निर्माण (future rebuilding) में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह साबित करता है कि युद्ध (war-torn regions) के कठिन समय में भी ज्ञान (knowledge) और शोध (scientific progress) को आगे बढ़ते रहना चाहिए। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://media.nature.com/w1248/magazine-assets/d41586-025-00160-w/d41586-025-00160-w_50534158.jpg?as=webp