ध्रुवीय भालू (उर्सूस मैरीटिमस) आर्कटिक महासागर व उसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मांसभक्षी और सबसे बड़ा भालू भी है। 14 मई 2008 को, अमेरिकी गृह विभाग ने ध्रुवीय भालू को एक जोखिमग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया था।

नेचर क्लाइमेट चेंज पत्रिका में प्रकाशित एक शोध के अनुसार जलवायु परिवर्तन ध्रुवीय भालुओं को भूखा मार रहा है, जिसके कारण इनकी संख्या विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ तेज़ी से पिघल रही है। इस वजह से यहां के भालुओं के स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है। एनवायरनमेंटल साइंस एंड टेक्नॉलॉजी पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भालुओं ने रिंग्ड सीलों (पूसा हिस्पिडा) को खाना कम कर दिया है। दूसरी ओर, रिंग्ड सील के बच्चों को पैदा होने से लेकर बड़े होने तक बर्फ की आवश्यकता होती है, किंतु पिघलती बर्फ की वजह से नए बच्चों के जीवित रहने की दर भी कम हो गई है।

जलवायु परिवर्तन के कारण ध्रुवीय भालुओं के आवास नष्ट होने एवं उन्हें पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण ज़िंदा रहने के लिए वे अपने ही शिशुओं को मारकर खाने को मजबूर होने लगे हैं। पोलर बेयर इंटरनेशनल के वैज्ञानिक स्टीवन एमस्ट्रुप के अनुसार वर्ष 2100 तक कनाडा के आर्कटिक द्वीपसमूह में क्वीन एलिज़ाबेथ द्वीप को छोड़कर, अन्य जगहों पर ध्रुवीय भालू का जन्म लेना असंभव-सा हो जाएगा।

एक नए अध्ययन से पता चला है कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रसायन आर्कटिक तक पहुंच रहे हैं जो इन दुर्लभ भालुओं का जीना दूभर कर सकते हैं।

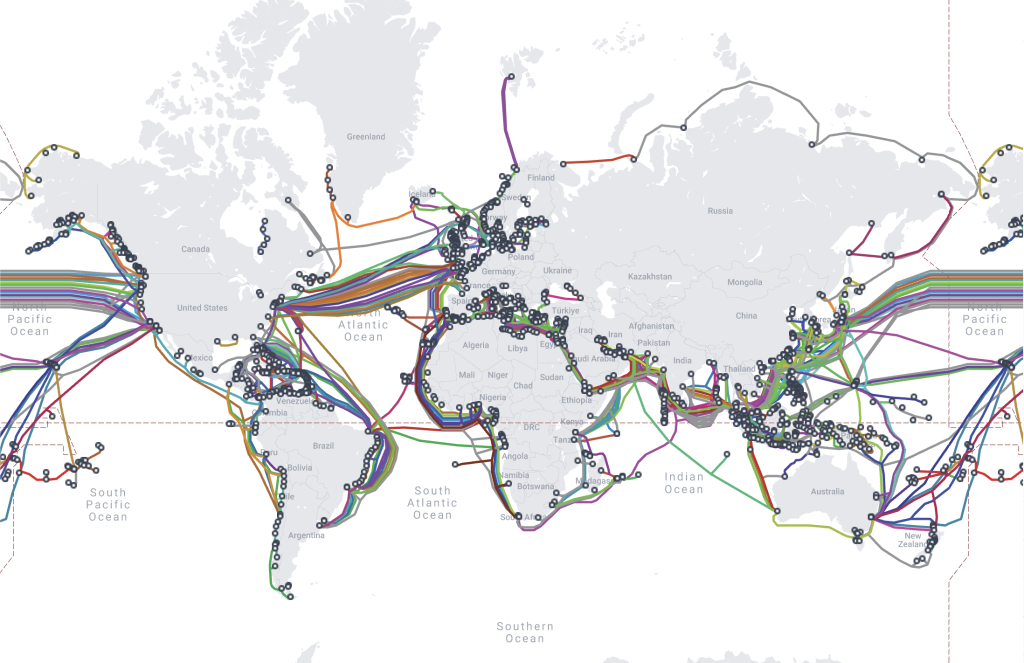

लैंकेस्टर युनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा की गई एक रिसर्च में पता चला है कि आर्कटिक के बर्फ में पॉली और परफ्लोरो अल्काइल यौगिक मिले हैं, जो पर्यावरण में विघटित नहीं होते और ऐसे ही बने रहते हैं जो इंसानों व जानवरों के लिए खतरनाक होते हैं। ये खतरनाक रसायन आर्कटिक के भालुओं के लिए भी काफी नुकसानदायक हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा सौंदर्य प्रसाधनों में उपयोग किए जाने वाले रसायनों की है। रिसर्च में पता चला है कि खतरनाक सिंथेटिक पदार्थों को ऐसे ही फेंक दिया जाता है जो युनाइटेड किंगडम और आसपास के देशों के द्वारा आर्कटिक तक पहुंच जाते हैं। कुछ रसायन हवा के माध्यम से आर्कटिक तक पहुंच रहे हैं और यहां बर्फ से चिपक कर आर्कटिक को ज़हरीला बना रहे हैं।

ओशियनवाइज़ संरक्षण समूह और कनाडा के मत्स्य और महासागर विभाग द्वारा किए गए नए अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने आर्कटिक से समुद्री जल का नमूना लिया जिसमें 92 प्रतिशत माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। ओशियनवाइज़ और ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रमुख शोधकर्ता पीटर रॉस के अनुसार इसमें लगभग 73 प्रतिशत पॉलिएस्टर था, जो सिंथेटिक वस्त्रों से निकलता है। इससे स्पष्ट है कि यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के घरों के कपड़ों की धोवन के माध्यम से आर्कटिक तक पहुंच रहा है।

जब बर्फ पिघलता है तो उसमें चिपके ज़हरीले रसायन और माइक्रोप्लास्टिक पानी में चले जाते हैं, जिसे भालू पी लेते हैं। शरीर में पहुंचकर ये रसायन ध्रुवीय भालुओं के हार्मोन तंत्र को खराब कर उनकी मौत का कारण बन रहे हैं।

अर्थात हमारे द्वारा उपयोग किया जा रहा प्लास्टिक व अन्य रसायन जल में बहते हुए अथवा वायु के साथ आर्कटिक पहुंचकर ध्रुवीय भालुओं के स्वभाव एवं रहन-सहन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वैज्ञानिक आर्कटिक तक पहुंचने वाले रसायनों को वहां तक पहुंचने से रोकने के उपाय खोजें। साथ ही इनका उपयोग नियंत्रित तरीके से किया जाए ताकि ध्रुवीय भालू को विलुप्त होने से बचाया जा सके। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://images.ctfassets.net/i04syw39vv9p/7b92miNxMihy1JWy6eo49l/ff49382636ec5db563675fd673627709/polar-bear-arctic-food-chain.jpg