गिद्धों का हमारे पारिस्थतिकी तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कई धर्मों में भी इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गिद्ध एक अपमार्जक (सफाई करने वाला) पक्षी है। इनकी कुल 22 प्रजातियां होती हैं। भारत में गिद्ध की पांच प्रजातियां पाई जाती हैं – भारतीय गिद्ध (Gyps indicus), लंबी चोंच का गिद्ध (Gyps tenuirostris), लाल सिर वाला गिद्ध (Sarcogyps calvus), बंगाल का गिद्ध (Gyps bengalensis), सफेद गिद्ध (Neophron percnopterus)।

गिद्ध की चोंच लंबी एवं अंकुश नुमा होती है जिससे वे मृत जानवर के शव को नोचकर खाने के बाद भी स्वच्छ रहते हैं। गिद्ध भोजन करने के पश्चात तुरंत स्नान करना पसंद करते हैं जिससे भोजन के दौरान शरीर पर लगे रक्त को पानी से धो सकें और ऐसा करके वे कई बीमारियों से अपना बचाव करते हैं।

गिद्ध बड़े कद के पांच से दस किलो वज़न के पक्षी हैं जो गर्म हवा के स्तम्भों पर विसर्पण द्वारा सकुशल उड़ान भरने में दक्ष होते हैं। आसमान की ऊंचाई से उनकी तीक्ष्ण दृष्टि भोजन हेतु जानवरों के शव ढूंढ लेती है। हमारे देश में गिद्ध विशेष रूप से बहुत अधिक संख्या में पाए जाते थे क्योंकि कृषि प्रधान देश में मवेशियों के पर्याप्त शवों की उपलब्धता के कारण गिद्धों के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध रहता था। गिद्धों के सिर व गर्दन पंख विहीन होते हैं। गिद्ध चार से छ: वर्ष की आयु में प्रजनन योग्य वयस्क पक्षी बन जाते हैं एवं 37-40 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। पक्षीविदों के अनुसार पृथ्वी के सभी भागों में गिद्धों की संख्या स्थिर बनी हुई थी किंतु लगभग 10-15 वर्ष पूर्व से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इनकी संख्या में तीव्र गिरावट आनी शुरू हुई। इस पक्षी की कई प्रजातियां आज लुप्त होने की कगार पर हैं। एक अनुमान के मुताबिक 1952 से आज तक इस पक्षी की संख्या में 99 प्रतिशत कमी हुई है।

कुछ वर्षों पहले तक प्राय: हर स्थान पर, जहां किसी पशु का मृत शरीर पड़ा रहता था, वहां शव भक्षण करते गिद्ध हम सभी ने देखे हैं किंतु अब यह दृश्य दुर्लभ हो गए हैं। पशुओं के मृत शरीर कई दिनों तक लावारिस पड़े रहकर वायुमंडल में दुर्गंध व प्रदूषण फैलाते रहते हैं। इसका मुख्य कारण दिन प्रतिदिन गिद्धों की घटती संख्या है।

सुप्रसिद्ध पक्षीविद डॉक्टर सालिम अली ने अपनी पुस्तक ‘इंडियन बर्ड्स’ में गिद्धों का वर्णन सफाई की एक कुदरती मशीन के रूप में किया है। गिद्धों का एक समूह एक मृत सांड को मात्र 30 मिनट में साफ कर सकता है। अगर गिद्ध हमारी प्रकृति का हिस्सा न होते तो हमारी धरती हड्डियों और सड़े मांस का ढेर बन जाती। गिद्ध मृत शरीरों का भक्षण कर हमें कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। गिद्धों की तेज़ी से घटती संख्या के साथ हम अपने पर्यावरण की खाद्य कड़ी के एक महत्वपूर्ण जीव को खोते जा रहे हैं, जो हमारी खाद्य शृंखला के लिए घातक है।

गिद्धों की घटती संख्या के कारण जहां मृत शरीरों के निस्तारण की समस्या जटिल हो गई है वहीं अन्य अपमार्जकों की संख्या में वृद्धि हुई है। आवारा कुत्तों तथा चूहों की संख्या बढ़ी है लेकिन ये गिद्ध जितने कुशल नहीं है। इनकी बढ़ती संख्या के कारण रेबीज़ आदि रोगों के फैलने की समस्या बनी रहती है। कुत्तों की बढ़ती संख्या से वन्य प्राणियों को क्षति पहुंचने की भी आशंका रहती है।

गिद्धों की घटती संख्या का कारण ज्ञात करने के निरंतर प्रयास किए गए हैं। 1950 और 60 के दशक में धारणा थी कि पशुओं के मृत शरीर में डीडीटी का अंश बढ़ने के कारण डीडीटी गिद्धों के शरीर में भी पहुंच रहा है तथा इसके कारण उनके अधिकांश अंडे परिपक्व होने से पूर्व ही टूट जा रहे हैं। यह धारणा कालांतर में त्याग दी गई क्योंकि अन्य पक्षियों में इस तरह का कोई असर नहीं देखा गया। कुछ विशेषज्ञों का मत था कि गिद्धों पर किसी विषाणु का आक्रमण हो गया है जिस कारण वे सुस्त हो जाते हैं। गिद्ध अपने शरीर का तापमान कम करने के लिए ऊंची उड़ान भरते हैं, ऊंचाई में वायुमंडल में ऊपर तापमान कम होता है तथा वहां जाकर गिद्ध ठंडक प्राप्त करते हैं। विषाणु से उत्पन्न सुस्ती के कारण ये उड़ान नहीं भर पाते हैं तथा बढ़ते तापमान के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है इससे यूरिक एसिड के सफेद कण इनके ह्रदय, लीवर, किडनी में जम जाते हैं और अंतत: इनकी मृत्यु हो जाती है।

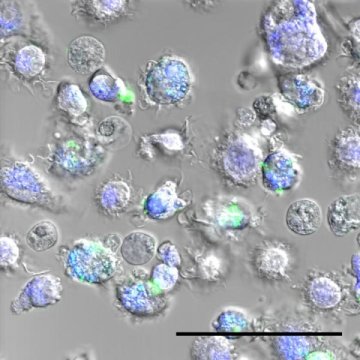

आधुनिक व सघन अनुसंधान के उपरांत अकाट्य प्रमाण मिला है कि पशु चिकित्सा में बुखार, सूजन एवं दर्द आदि के लिए उपयोग की जाने वाली डायक्लोफेनेक औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है। किसी पालतू पशु का उपचार डायक्लोफेनेक द्वारा करने पर उस पशु के शव गिद्ध द्वारा खाए जाने पर उसके मांस के माध्यम से डायक्लोफेनेक औषधि गिद्ध के शरीर में प्रवेश कर विषैला प्रभाव डालती है। डायक्लोफेनेक गिद्ध के गुर्दे में गाउट नामक रोग उत्पन्न करता है, जो गिद्धों के लिए प्राण घातक होता है।

कारण चाहे जो भी हो, गिद्धों की संख्या कम होना वास्तव में गंभीर चिंता का विषय है और यदि यह क्रम जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब गिद्ध भी डोडो की तरह केवल पुस्तकों में ही सीमित होकर रह जाएंगे।

गिद्धों का संरक्षण व उनकी संख्या में वृद्धि के प्रयासों में जीवित गिद्धों का वृहद स्तर पर सर्वे, बाड़ों में रखकर प्रजनन व उसकी सहायता से गिद्धों का पुनर्वास एवं सबसे महत्वपूर्ण कदम–डायक्लोफेनेक औषधि पर पूर्ण प्रतिबंध जैसे प्रयास शामिल हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी जैसे कुछ संगठनों के अथक प्रयासों से इस दिशा में उल्लेखनीय सफलता भी हासिल हुई है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने सभी राज्यों में पशु–चिकित्सा में डायक्लोफेनेक औषधि पर प्रतिबंध के निर्देश दिए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्राकृतिक सफाईकर्मी को विलुप्त होने से बचाया जा सकेगा। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://scroll.in/magazine/868116/with-indias-vulture-population-at-deaths-door-a-human-health-crisis-may-not-be-far-off