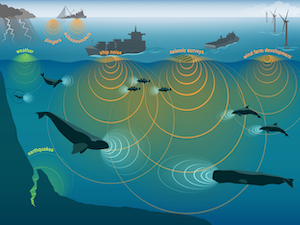

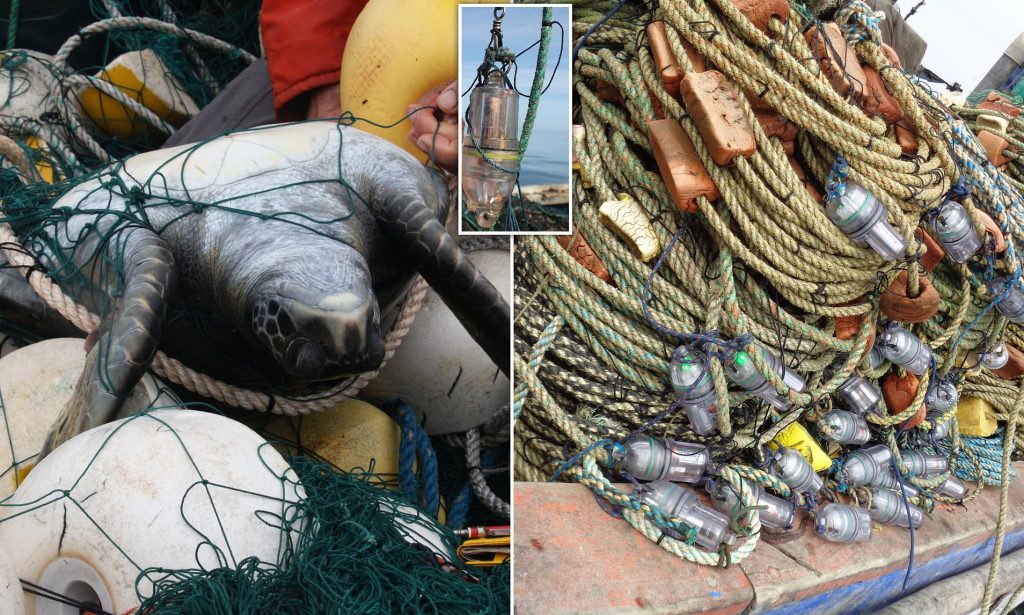

सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) द्वारा हाल ही में जारी स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2022 रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी करतूतों, मसलन जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और जंगलों की अंधाधुंध कटाई वगैरह का खामियाजा जैव प्रजातियां भुगत रही हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के बुनियादी ताने-बाने में छेड़छाड़ के लिए 75 फीसदी तक इंसानी गतिविधियां ही ज़िम्मेदार हैं। वनों में रहने वाले स्तनधारियों के तेज़ी से विलुप्त होने के लिए 83 फीसदी तक इंसान दोषी हैं और महासागरों में हो रहे प्रतिकूल बदलावों के लिए भी 66 फीसदी तक इंसानी क्रियाकलाप ही ज़िम्मेदार हैं।

साल 2018 में प्रोसीडिंग्स ऑफ दी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज़ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में दावा किया गया था कि पृथ्वी एक और वैश्विक जैविक विलोपन (मास बायोलॉजिकल एक्सटिंक्शन) घटना की गिरफ्त में है। वैश्विक जैविक विलोपन उस घटना को कहते हैं, जिसके दौरान धरती पर मौजूद 75 से 80 प्रतिशत प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। पृथ्वी अब तक ऐसी पांच घटनाओं को झेल चुकी है। उक्त अध्ययन बताता है कि हम छठे वैश्विक विलोपन के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। आशंका जताई गई है कि इसकी चपेट में इंसान भी आएंगे। इसी तरह की घटना आज से साढ़े 6 करोड़ साल पहले हुई थी, जब संभवत: एक उल्कापिंड के टकराने से धरती से डायनासौर समेत कई प्रजातियां विलुप्त हो गई थीं।

कई लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने से मानव अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं आएगा। यह दावा गलत है, क्योंकि हकीकत यह है कि पूरा पारिस्थितिकी तंत्र एक विशाल इमारत की तरह है। इमारत की एक ईंट के कमज़ोर होने या गिरने से पूरी इमारत के धराशायी होने का खतरा रहता है। छोटे-से-छोटे जीव की भी पारिस्थितिकी संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करने में लिप्त इंसान को यह नज़र ही नहीं आ रहा है कि वह अपने साथ-साथ लाखों अन्य जीवों का जीवन कितना दूभर बनाता जा रहा है। हमने अपनी सुख-सुविधाओं और तथाकथित विकास के नाम पर धरती पर मौजूद संसाधनों का प्रबंधन और दोहन इस तरह से किया है कि दूसरे जीवधारियों के जीवन के आधार ही समाप्त हो गए हैं।

महात्मा गांधी ने कहा था कि ‘पृथ्वी में देने की इतनी क्षमता है कि वह सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन एक मनुष्य के लालच को भी नहीं पूरा कर सकती।’ ऐसा प्रतीत होता है कि मानव सभ्यता ने प्रकृति के खिलाफ एक अघोषित जंग का ऐलान कर रखा है और स्वयं को प्रकृति से अधिक शक्तिशाली साबित करने में जुटा हुआ है। यह जानते हुए भी कि प्रकृति के खिलाफ युद्ध में वह जीत कर भी अपना अस्तित्व कायम नहीं रख पाएगा। बहरहाल, जब तक समाज के सभी वर्गों तक यह संदेश नहीं जाता कि प्रकृति ने पृथ्वी पर इंसानों के साथ-साथ वनस्पति और जीव-जंतुओं को जीने का समान अधिकार दिया है, तब तक उनके संरक्षण को लोग अपना दायित्व नहीं मानेंगे। बहुत से पर्यावरणविद कोविड-19 महामारी को प्रकृति के साथ किए गए अन्याय का दुष्परिणाम मान रहे हैं। कोरोना एक उम्मीद लेकर आया कि शायद अब इंसान प्रकृति और इसके सभी हिस्सेदारों के प्रति संवेदनशील होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। आज भी ज़्यादातर लोग अन्य जीवों को तवज्जो सिर्फ तभी देते हैं, जब वे उनके किसी स्वार्थ, सुख या मनोरंजन से सम्बंध रखते हों। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://w.ndtvimg.com/sites/3/2020/10/30150648/660×330-endangered-species.jpg