चींटियों और उनकी कॉलोनी का अवलोकन शोधकर्ताओं के लिए हमेशा ही रोमांचक रहा है। देखा गया है कि वे अपनी बांबी की सफाई, खाद्य-भंडारण, पशुपालन और खेती जैसे कार्य तक करती हैं। और अब, शोधकर्ताओं ने पहली बार देखा है कि चींटियों के प्यूपा दूध जैसा तरल पदार्थ स्रावित करते हैं, जिससे कॉलोनी की चींटियां पोषण लेती हैं। यह खोज प्यूपा के कॉलोनी में योगदान के बारे में बनी धारणा को तोड़ती है और चींटियों द्वारा शिशु-पालन का एक तरीका प्रस्तुत करती है।

गौरतलब है कि चींटियों, तितलियों, मच्छरों वगैरह कई कीटों के जीवन चक्र में तीन अवस्थाएं होती हैं। अंडे में से इल्ली या लार्वा निकलता है। एक समय बाद यह लार्वा प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा निष्क्रिय होता है – न कुछ खाता-पीता है और न ही चलता-फिरता है। इसके आसपास एक खोल चढ़ी होती है। कॉलोनी की बाकी चींटियां ही प्यूपा को इधर-उधर सरकाती हैं। कुछ दिनों बाद यह खोल फटती है और अंदर से वयस्क कीट निकलता है।

इसी निष्क्रियता की वजह से, प्यूपा को अब तक कॉलोनी के लिए फालतू माना जाता था लेकिन ताज़ा शोध बताता है कि ऐसा नहीं है।

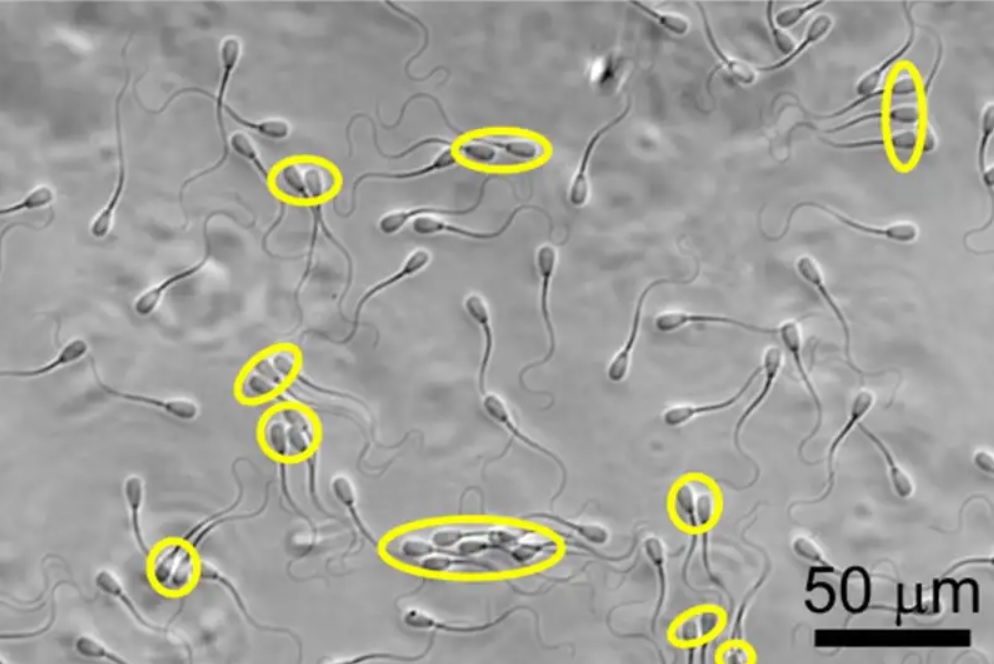

रॉकफेलर युनिवर्सिटी की जीवविज्ञानी ओर्ली स्निर इस बात का अध्ययन कर रहीं थी कि क्या चीज़ है जो चींटियों की कॉलोनी को एकीकृत रखती है। इसके अध्ययन के लिए उन्होंने क्लोनल रैडर (ऊसेरिया बिरोई) चींटियों के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को अलग-अलग रखकर उनका अध्ययन किया। शोधकर्ता यह देखकर हैरान थे कि प्यूपा के उदर से दूध जैसे सफेद तरल की बूंदें रिस रही थीं, और प्यूपा के आसपास जमा हो रहीं थी। प्यूपा इस तरल में डूबकर मर गए। लेकिन जब तरल उनके आसपास से हटा दिया गया तो वे बच गए थे।

सवाल यह था कि यह तरल जाता कहां हैं। यह पता करने के लिए शोधकर्ताओं ने प्यूपा में खाने वाला नीला रंग प्रविष्ट कराया और देखा कि वह रंग कहां-कहां जाता है। पाया गया कि तरल पदार्थ के स्रावित होते ही वयस्क चींटियां इसे पी जाती हैं। और तो और, वे लार्वा को प्यूपा के पास ले जाकर इसे पीने में मदद करती हैं। नेचर पत्रिका में शोधकर्ता बताते हैं कि एक मायने में वयस्क चींटियां पालकीय देखभाल दर्शा रही हैं – प्यूपा के आसपास तरल जमा होने से रोककर और लार्वा को पोषण युक्त तरल पिलाकर। यदि व्यस्क चींटियां और लार्वा इस तरल का सेवन न करें तो इसमें फफूंद लग जाती है और प्यूपा मर जाते हैं। और लार्वा की वृद्धि और जीवन इस तरल पर उसी तरह निर्भर होता है, जिस तरह स्तनधारी नवजात शिशु मां के दूध पर।

शोधकर्ताओं के अनुसार यह एक ऐसा तंत्र है जो कॉलोनी को एकजुट रखता है, चींटियों के विकास की अवस्थाओं – लार्वा, प्यूपा और वयस्क – को एक इकाई के रूप में बांधता है।

शोधकर्ताओं ने तरल की आणविक संरचना का भी परीक्षण किया। उन्हें उसमें 185 ऐसे प्रोटीन मिले जो सिर्फ इसी तरल में मौजूद थे, साथ ही 100 से अधिक मेटाबोलाइट्स (जैसे अमीनो एसिड, शर्करा और विटामिन) भी इसमें पाए गए। पहचाने गए यौगिकों से पता चलता है कि यह दूध निर्मोचन द्रव से बनता है जब प्यूपा में परिवर्तित होने के दौरान लार्वा अपना बाहरी आवरण त्यागते हैं।

शोधकर्ताओं ने चींटियों के पांच सबसे बड़े उप-कुलों की प्रजातियों में भी पाया कि उनके प्यूपा तरल स्रावित करते हैं। इससे लगता है कि इस तरल की चींटियों के सामाजिक ढांचे के विकास में कोई भूमिका होगी।

शोधकर्ता अब देखना चाहते हैं कि इस तरल के सेवन का वयस्क चींटियों और लार्वा के व्यवहार और शरीर विज्ञान पर क्या असर पड़ता है। हो सकता है कि लार्वा बड़े होकर रानी चींटी बनेंगे या श्रमिक चींटी यह इस बात पर निर्भर करता हो कि उन्हें कितना दूध सेवन के लिए मिला।

अन्य शोधकर्ता देखना चाहते हैं कि इस तरल का चींटियों के आंतों के सूक्ष्मजीव संसार और भोजन को पचाने में क्या योगदान है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.bizsiziz.com/wp-content/uploads/2022/12/Pupating-ants.jpeg