सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मनुष्यों द्वारा अत्यधिक शिकार के चलते मॉरीशस द्वीप पर पाए जाने वाले डोडो पक्षी पूरी तरह विलुप्त हो गए थे। अब, कोलोसल बायोसाइंस नामक बायोटेक कंपनी ने डोडो पक्षी को वापस अस्तित्व में ले आने की महत्वाकांक्षी घोषणा की है। इस काम के लिए उन्हें 22.5 करोड़ डॉलर की धनराशि मिली है। कोलोसल बायोसाइंस की यह योजना जीनोम संपादन तकनीक, स्टेम-कोशिका जैविकी और पशुपालन की तकनीकों में परिष्कार पर निर्भर करती है।

लेकिन इसमें कितनी सफलता हासिल होगी यह निश्चित नहीं है और कई वैज्ञानिकों को लगता है कि निकट भविष्य में तो यह लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं है।

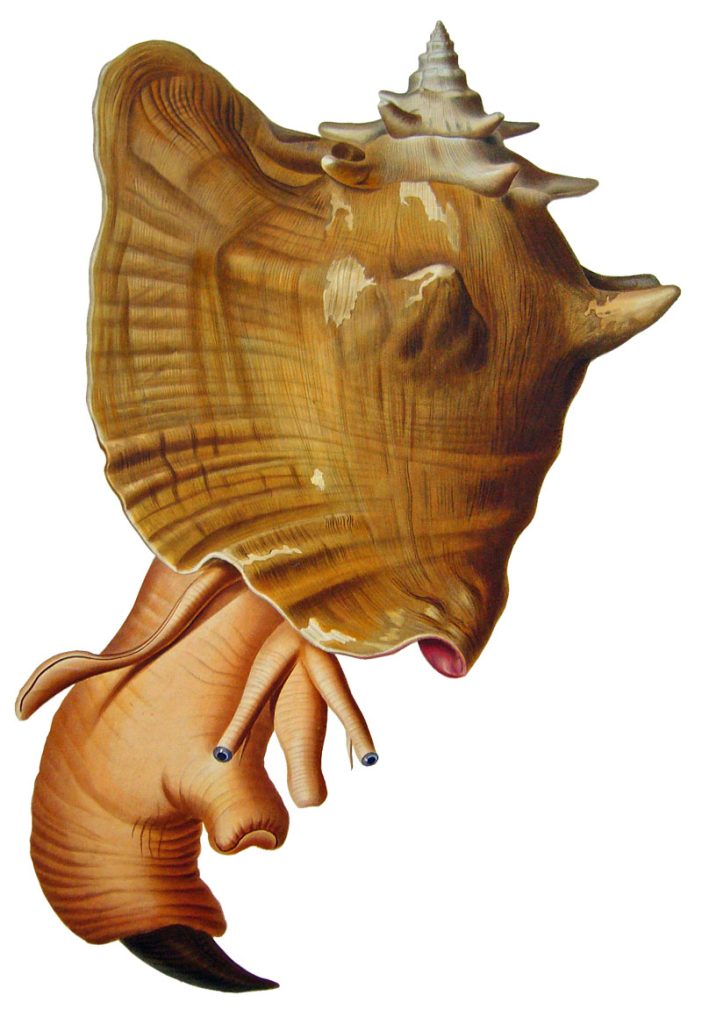

डोडो की महत्वाकांक्षी वापसी का सफर उसके निकटतम जीवित सम्बंधी, चमकीले पंखों वाले निकोबार कबूतर (कैलोएनस निकोबारिका) से शुरू होगा। पहले निकोबार कबूतर से उनकी विशिष्ट आद्य जनन कोशिका यानी प्रायमोर्डियल जर्म सेल (PGC) को अलग किया जाएगा और उन्हें प्रयोगशाला में संवर्धित किया जाएगा। PGC वे अविभेदित स्टेम कोशिकाएं होती हैं जो शुक्राणु और अंडाणु बनाने का काम करती हैं। फिर, CRISPR जैसी जीन संपादन तकनीकों की मदद से PGC में डीएनए अनुक्रम को संपादित किया जाएगा और इसे डोडो के डीएनए अनुक्रम की तरह बना लिया जाएगा। इन जीन-संपादित जनन कोशिकाओं को फिर एक सरोगेट पक्षी प्रजाति के भ्रूण में डाला जाएगा।

इससे ऐसा शिमेरिक (मिश्र) जीव बनने की उम्मीद है जो डोडो के समान अंडाणु व शुक्राणु बनाएगा। और इन अंडाणुओं और शुक्राणुओं के निषेचन से संभवत: डोडो (रैफस क्यूकुलैटस) जैसा कुछ पैदा हो जाएगा।

लेकिन यह प्रक्रिया जितनी सहज दिखती है वास्तव में उतनी है नहीं। सबसे पहले तो शोधकर्ताओं को ऐसी परिस्थितियों का पता लगाना होगा जिसमें निकोबार कबूतर की जनन कोशिकाएं प्रयोगशाला में अच्छी तरह पनप सकें। हालांकि चूज़ों के साथ इसी तरह का काम किया जा चुका है लेकिन अन्य पक्षियों की जनन कोशिकाओं के लिए उपयुक्त परिस्थितियां पहचानने में समय लगेगा।

इसके बाद एक बड़ी चुनौती होगी निकोबार कबूतरों और डोडो के डीएनए के बीच अंतरों को पहचानना। डोडो और निकोबार कबूतर के साझा पूर्वज लगभग 3 करोड़ से 5 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। इन दोनों पक्षियों के जीनोम की तुलना करके उन अधिकांश डीएनए परिवर्तनों की पहचान की जा सकती है जिन्होंने उनके बीच अंतर पैदा किया था। डोडो परियोजना की सलाहकार बेथ शेपिरो की टीम ने डोडो के जीनोम का अनुक्रमण कर लिया है, लेकिन अभी ये परिणाम प्रकाशित नहीं हुए हैं।

डीएनए अनुक्रम में सटीक अंतर पता करने के लिए डोडो का उच्च गुणवत्ता का जीनोम उपलब्ध होना महत्वपूर्ण होगा। दरअसल प्राचीन जीवों के जीनोम छिन्न-भिन्न हालत में मिलते हैं और इनका विश्लेषण करके डीएनए के छोटे-छोटे खंडों का अनुक्रमण किया जाता है और फिर उन्हें एक साथ जोड़ कर पूरा जीनोम तैयार किया जाता है। ज़ाहिर है, इस तरह तैयार जीनोम की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होती और इनमें कई कमियां और त्रुटियां रह जाती हैं।

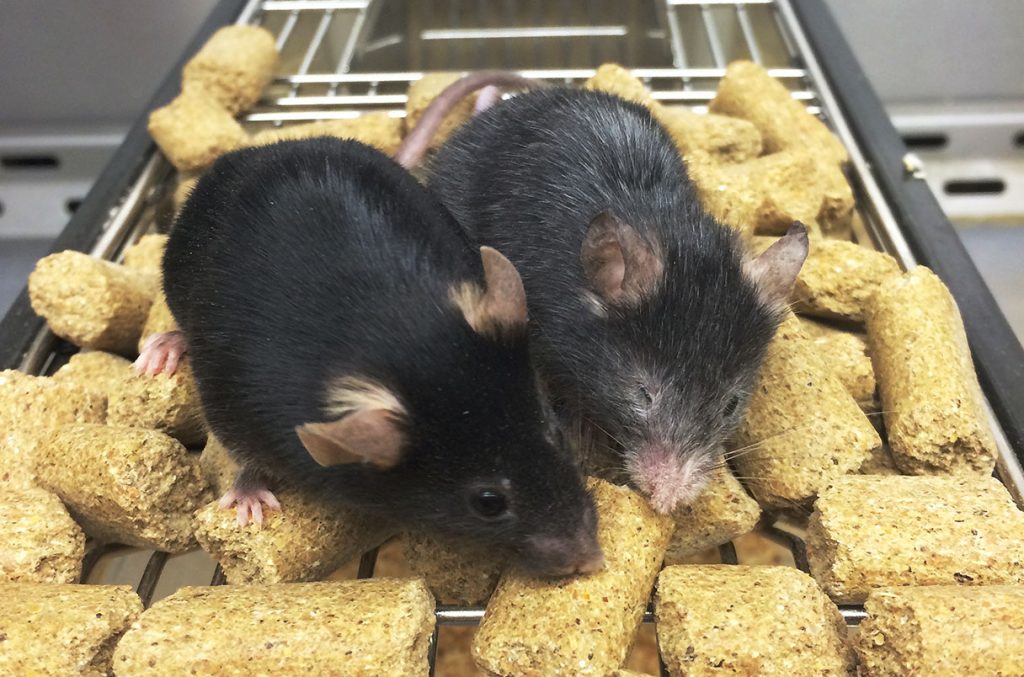

इसलिए दोनों पक्षियों के बीच डीएनए के हरेक अंतर का पता लगाना संभव नहीं लगता। पूर्व में किए गए रैटस मैक्लेरी और रैटस नॉर्वेजिकस नामक दो चूहा प्रजातियों के जीनोम की तुलना के परिणामों के आधार पर लगता है कि डोडो जीनोम में गैप (अधूरी जानकारी) उन डीएनए क्षेत्रों में अधिक मिलेगी जिनमें डोडो और निकोबर कबूतर के अलग होने के बाद सबसे अधिक परिवर्तन हुए थे।

अब यदि शोधकर्ता जीनोम में हर बारीक अंतर पता भी कर लेते हैं तो निकोबार कबूतर की जनन कोशिकाओं में ऐसे हज़ारों परिवर्तनों शामिल करना आसान काम नहीं होगा। बटेर के जीनोम में सिर्फ एक आनुवंशिक परिवर्तन करने में शोधकर्ताओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

एक सुझाव है कि डीएनए परिवर्तन सिर्फ उन खंडों तक सीमित रखा जाए जो प्रोटीन का निर्माण करवाते हैं। इससे ज़रूरी संपादनों की संख्या थोड़ी कम की जा सकती है।

एक और बड़ी समस्या है इतना बड़ा पक्षी, जैसे एमू (ड्रोमाईस नोवेहोलैंडिया), खोजना जो डोडो जैसे अंडे को संभाल सके। डोडो के अंडे निकोबार कबूतर के अंडे से बहुत बड़े होते हैं। इसलिए निकोबार के अंडों में डोडो की वृद्धि नहीं की जा सकती। मुर्गियों के भ्रूण अन्य पक्षियों की जनन कोशिकाओं के प्रति काफी ग्रहणशील होते हैं। पूर्व में शिमेरिक मुर्गियां तैयार की गई हैं जो बटेर के शुक्राणु पैदा कर सकती हैं, लेकिन अंडाणु बनाने में अब तक सफलता नहीं मिली है। इस लिहाज़ से लगता है कि जनन कोशिकाओं को एक पक्षी से दूसरे में स्थानांतरित करना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, खास तौर से तब जब इन जनन कोशिकाओं में जीन संपादन के ज़रिए व्यापक परिवर्तन कर दिए गए हों।

सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इतने प्रयास क्या वास्तविक डोडो जैसा कुछ दे पाएंगे? बहरहाल, कोलोसल बायोसाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन बाधाओं को स्वीकार करते हैं, और कहते हैं कि डोडो बने या न बने लेकिन इस काम से अन्य पक्षियों के संरक्षण के प्रयासों में मदद मिलेगी। ये प्रयास पक्षी संरक्षण के लिए कई नई प्रौद्योगिकियां देंगे। अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि येन केन प्रकारेण डोडो बन भी जाए तो डोडो के शिकारी तो आज भी मौजूद हैं। तो खतरा तो मंडराएगा ही। इसलिए यदि इतना पैसा उपलब्ध है तो उसे अन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाने के प्रयास में लगाया जाना बेहतर होगा। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://images.indianexpress.com/2023/02/Bringing-back-the-dodo-20230201.jpg