जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो यही कहा जाता है कि हाथों की उंगलियों, नाखूनों व हाथों की लकीरों में सूक्ष्मजीव होते हैं। स्वच्छता का पैमाना मात्र इन सूक्ष्मजीवों से छुटकारा पाने का होता है। लोगों को लगता है कि सभी सूक्ष्मजीव रोग फैलाते हैं। लेकिन यह पूरी तौर पर सही नहीं है। हमारे आसपास और हमारे शरीर के अंदर व त्वचा पर कईं सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। बल्कि यह कहा जाए कि हमारी अच्छी सेहत के लिए इनका साथ होना ज़रूरी है, तो गलत न होगा।

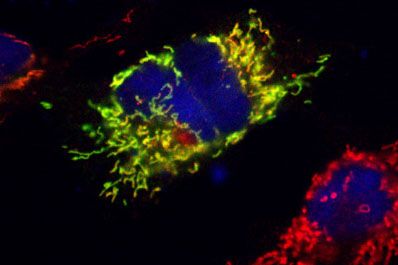

हमारे शरीर में बड़ी तादाद में सूक्ष्मजीव बसते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इन सूक्ष्मजीवों की संख्या हमारे शरीर की कुल कोशिकाओं से सवा गुना अधिक है। यह दिलचस्प है कि हमारे शरीर में कुल कोशिकाओं में से आधी से ज़्यादा बैक्टीरिया कोशिकाएं हैं।

यह देखा गया है कि 500 से अधिक प्रजातियों के बैक्टीरिया हमारी आंत में पाए जाते हैं। सोचा जा सकता है कि विविधता केवल बाहरी वातावरण में ही नहीं, हमारी आहार नाल में भी है। विभिन्न प्रजातियों के सूक्ष्मजीव जो हमारी आंत में पाए जाते हैं उनके समूह को माइक्रोबायोम कहा जाता है। दिलचस्प यह भी है कि हम जिस भोजन का सेवन करते हैं वह भी हमारी आहार नाल के माइक्रोबायोम को प्रभावित करता है।

विकास के दौरान सूक्ष्मजीवों ने सहभोजी रिश्ता कायम किया। बिना सूक्ष्मजीवों के मानव का अस्तित्व संकट में हो सकता है। इस कहानी में जीवाणुओं ने भी अहम भूमिका अदा की। बायफिडोबैक्टीरिया इनमें से एक है।

जन्म के बाद शिशु जब मां का दूध पीता है तो उसे पचाने वाले बायफिडोबैक्टीरिया आहार नाल में पनपने लगते हैं। ये शर्कराओं को पचाने का लाभदायक काम करते हैं जो शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया भोजन में वनस्पति रेशों को पचाने में भूमिका अदा करते हैं जो हमारी आंत के लिए अहम होते हैं। रेशे हमें अधिक वज़नी होने से बचाते हैं। साथ ही मधुमेह, दिल की बीमारी व कैंसर के खतरों से भी बचाते हैं।

आहार नाल का माइक्रोबायोम रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, नए अध्ययनों में यह बात भी सामने आई है कि आहार नाल का माइक्रोबायोम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी नियंत्रित करता है।

जन्म के पूर्व शिशु की आहार नाल सूक्ष्मजीवों से रहित होती है। सामान्य प्रसव के दौरान शिशु योनि मार्ग से गुज़रते हुए सूक्ष्मजीवों के संपर्क में आता है और मुंह के रास्ते ये उसकी आंत में प्रवेश कर जाते हैं। हालिया शोध बताते हैं कि सिज़ेरियन प्रसव से जन्मे शिशुओं की आहार नाल में सूक्ष्मजीव विविधता सामान्य जन्म लेने वाले शिशुओं से कम होती है। जो बच्चे सामान्य प्रसव (योनि मार्ग से प्रसव) से जन्म लेते हैं उन शिशुओं की आंत में लैक्टोबेसिलस, प्रेवोटेला, बायफिडोबैक्टीरियम, बैक्टेरॉइड्स और एटोपोबियम पाए जाते हैं। ये सूक्ष्मजीव सिज़ेरियन प्रसव से जन्मे शिशुओं में नहीं पाए जाते। सिज़ेरियन प्रसव से जन्मे शिशुओं में मुख्य रूप से क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल, ई.कोली व स्ट्रोप्टोकोकाई जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे-जैसे शिशु बड़ा होने लगता है उसकी आहार नाल के माइक्रोबायोम की विविधता बढ़ती जाती है। यह देखा गया है कि जिनकी आहार नाल में माइक्रोबायोम की विविधता अधिक होती है, वे अधिक स्वस्थ रहते हैं।

बायफिडोबैक्टीरियम अचल किस्म के ग्राम-पाज़िटिव बैक्टीरिया हैं, जिनमें अनॉक्सी श्वसन होता है। सन 1900 के दौरान हेनरी टिसियर ने नजवात शिशु के मल में बायफिडोबैक्टीरिया देखा था। इसके ठीक बाद टिसियर के साथी मेचनीकोव का ध्यान टिसियर द्वारा खोजे गए बैक्टीरिया की ओर गया। मेचनीकोव तब किण्वित दूध पर काम कर रहे थे। मेचनीकोव पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि दही, छांछ जैसी चीज़ें हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद हैं। मेचनीकोव ने किण्वित दूध को प्रोबायोटिक कहा। इसका अर्थ है ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारे शरीर को भोजन पचाने में मदद करते हैं, तंत्रिका तंत्र को मजबूत करते हैं और हमें तंदुरुस्त व दीर्घायु बनाते हैं। इसी शोध के लिए मेचनीकोव को 1908 में नोबल पुरस्कार मिला था।

स्तनपान करने वाले शिशुओं में बायफिडोबैक्टीरिया की किण्वक व अम्लीय प्रकृति और मानव पोषण और पेट के स्वास्थ्य के बीच लाभदायक सम्बंध को काफी पहले पहचान लिया गया था और यह प्रचारित भी खूब हो रहा था। प्रोबायाटिक आहार का जितना महत्व आज है उतना ही तब भी हुआ करता था। हालांकि बायफिडोबैक्टीरिया के साथ ही अन्य स्ट्रेप्टोकोकस, एंटरोकोकस, यीस्ट और अन्य सूक्ष्मजीवों ने भी प्रोबायोटिक के इस्तेमाल की ओर ध्यान खींचा। इसके बाद इस पर व्यापक अध्ययन हुए। न केवल मनुष्यों में बल्कि इसके बेहतर प्रभावों को पालतू पशुओं में भी पहचाना गया और प्रोबायोटिक संस्कृति को अपनाया जाने लगा।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआईएच) द्वारा 2007 में ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट (एचएमपी) की स्थापना मानव कल्याण के लिए माइक्रोबायोम के प्रभाव का अध्ययन करने और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के मकसद से की गई थी ताकि विशिष्ट बीमारियों में इनकी भूमिका को रेखांकित किया जा सके। परियोजना के पहले चरण में सूक्ष्मजीवों के प्रकार (बैक्टीरिया, फफूंद और वायरस) के संदर्भ में डैटाबेस तैयार किया गया जो शरीर के पांच विशिष्ट हिस्सों पर केंद्रित था – त्वचा, मुखगुहा, श्वसन मार्ग, आहार नाल व मूत्र-जनन मार्ग। परियोजना का लक्ष्य यह समझना था कि शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्मजीवों की जेनेटिक संरचना में बदलाव करके इन्हें कैसे लाभदायक सूक्ष्मजीवों में बदला जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि इस परियोजना को भारत में भी प्रारंभ किया जा चुका है। भारतीय लोगों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे त्वचा, लार, रक्त व मल में सूक्ष्मजीवों के वास का अध्ययन किया जा रहा है। यह देशव्यापी अध्ययन है जिसमें केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस अध्ययन में भारत की 32 जनजातियों को भी शामिल किया गया है।

इस परियोजना में सूक्ष्मजीव संसार का विश्लेषण करने के लिए मानव जीनोम परियोजना द्वारा विकसित डीएनए सिक्वेंसिंग का इस्तेमाल किया गया है।

दरअसल, मानव एक जीव ही नहीं है बल्कि वह एक पारिस्थितिकी तंत्र भी है। इसमें इन सारे सूक्ष्मजीवों के जीनोम मौजूद हैं जिसे माइक्रोबायोम कहते हैं। ऐसे अनेक काम हैं जो हमारे जीनोम में अंकित नहीं है। इन कार्यों को हम माइक्रोबायोम की मदद से करते हैं। हर सूक्ष्मजीव अपना-अपना काम करता है और पूरे इकोसिस्टम में योगदान देता है। वैसे यह दिलचस्प है कि जो सूक्ष्मजीव हमारी आहार नाल में बसते हैं वे हमारे जीनोम से कुछ जीनों का इस्तेमाल अपनी कार्यप्रणाली के लिए करते हैं। दरअसल, सूक्ष्मजीवों व मानव के बीच का यह रिश्ता साझेदारी व सहयोग का है। दोनों पक्ष एक-दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे हमारे द्वारा जिस कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो पाता है उन्हें ये सूक्ष्मजीव पचाते हैं या विटामीन बी का संश्लेषण हमारी आंत के बैक्टीरिया ही करते हैं। और आंत में जिस भोजन का पाचन होता है उसका फायदा ये सूक्ष्मजीव भी उठाते हैं।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.holganix.com/hubfs/Microbes-small.jpg