संकलन : वासुमती धुरू

(जून 1911 – जून 1998)

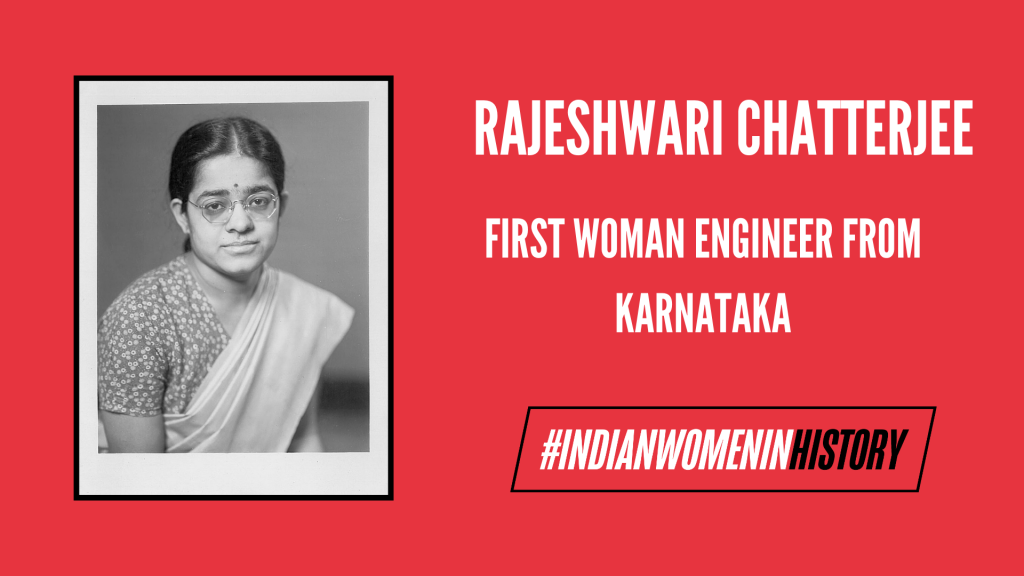

कमला सोहोनी (Kamala Sohonie) एक शांत, सहज और मितभाषी महिला थीं। उन्हें देखकर लगता था कि उनका जीवन भी शांत और सरल रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। एक महिला (woman scientist) के रूप में विज्ञान (science) में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्हें कई अड़चनों का सामना करना पड़ा था, कई भंवर पार करने पड़े थे। वह भी तब जब उनके परिवार का पूरा समर्थन उनके साथ था।

नन्हीं कमला (भागवत) बहुत मोटी थीं। उनके एक चाचा प्रतिष्ठित रसायनशास्त्री (chemist) थे और वे भी मोटे थे। तो नन्हीं, मोटी लड़की ने सोच लिया कि उसकी नियति भी एक प्रसिद्ध रसायनशास्त्री (biochemist) बनना है। उनके पिता नारायणराव भागवत और चाचा माधवराव भी जाने-माने रसायनशास्त्री थे और टाटा विज्ञान संस्थान (Tata Institute of Science) (अब भारतीय विज्ञान संस्थान) (Indian Institute of Science, IISc), बैंगलोर के पहले-पहले स्नातकों में से थे। लिहाज़ा, बंबई विश्वविद्यालय (University of Bombay) से भौतिकी (physics) और रसायन विज्ञान (chemistry) में बी.एससी. (B.Sc.) प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद कमला ने सोचा कि उसी संस्थान में शोध करना लाज़मी है। लेकिन जब उन्होंने वहां प्रवेश के लिए आवेदन किया, तो इन्कार मिलने में देर नहीं लगी। कारण यह बताया गया था कि वे महिला हैं। संस्थान के निदेशक और नोबेल पुरस्कार विजेता सर सी.वी. रमन (C.V. Raman, Nobel Laureate) का मत था कि महिलाएं वैज्ञानिक शोध (scientific research) के लिए नहीं बनी होतीं।

कमला ने इस लैंगिक भेदभाव (gender discrimination) आधारित अस्वीकृति को मानने से इन्कार कर दिया। महात्मा गांधी पर दृढ़ विश्वास के चलते, उन्होंने प्रवेश मिलने तक सर सी.वी. रमन के कार्यालय में सत्याग्रह (protest) करने का फैसला किया। प्रोफेसर रमन ने अंततः उन्हें एक शर्त पर प्रवेश दिया कि वे एक साल तक परिवीक्षा (probation) पर रहेंगी। इसका मतलब यह था कि वे काम तो कर सकती थीं, लेकिन उनका काम तभी मान्य होगा जब निदेशक काम की गुणवत्ता से संतुष्ट होंगे। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी (कमला की) उपस्थिति पुरुष शोधकर्ताओं (male researchers) का ध्यान न भटकाए। कमला ने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया लेकिन ऐसा करते हुए उनके आक्रोश को शायद ही कोई महसूस कर सकता है। इस तरह, 1933 में विज्ञान में उनके सफर की पहली बाधा पार हुई।

भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर में कमला ने अपने शिक्षक श्री श्रीनिवासय्या के मार्गदर्शन में कड़ी मेहनत की। वे बहुत सख्त और बहुत अधिक अपेक्षा करने वाले थे, लेकिन योग्य छात्रों को ज्ञान देने में उतने ही उत्सुक रहते थे। एक साल तक कमला की लगन और अनुशासन को देखकर रमन संतुष्ट हो गए। उन्हें जैव-रसायन (biochemistry) में नियमित शोध करने की अनुमति दी गई। रमन उनके काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसके बाद महिला छात्रों (women in science) को भी संस्थान में प्रवेश देना शुरू कर दिया। यह कमला की एक और जीत थी, जिसने उनके माध्यम से अन्य भारतीय महिला वैज्ञानिकों (Indian women scientists) का मार्ग भी सुगम किया।

इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स, बैंगलोर में कमला ने दूध (milk), दालों (pulses) और फलियों (legumes) में प्रोटीन (protein) पर काम किया, जिसका भारत में पोषण सम्बंधी (nutrition research) प्रथाओं से महत्वपूर्ण सम्बंध था। 1936 में, वे दालों के प्रोटीन पर शोध (protein research in pulses) करने वाली पहली व्यक्ति थीं, जबकि उस समय कमला सिर्फ एक स्नातक छात्र थीं। उन्होंने अपना शोध बॉम्बे युनिवर्सिटी (University of Bombay) को प्रस्तुत किया और एम.एससी. (M.Sc.) की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद, वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (University of Cambridge) गईं और सबसे पहले डॉ. डेरेक रिक्टर (Dr. Derek Richter) की प्रयोगशाला में काम किया। डॉ. रिक्टर ने उन्हें दिन में काम करने के लिए एक टेबल दी, जिसका उपयोग वे रात में कमला के जाने के बाद खुद किया करते थे।

जब डॉ. रिक्टर काम करने के लिए कहीं और चले गए, तब कमला ने अपना काम डॉ. रॉबिन हिल (Dr. Robin Hill) के मार्गदर्शन में जारी रखा, जो पौधों के ऊतकों (plant tissue research) पर उसी तरह का काम कर रहे थे। यहां आलू (potato) पर काम करते हुए कमला ने पाया कि पौधों की हर कोशिका में ‘साइटोक्रोम सी’ (Cytochrome C) नामक एंज़ाइम (enzyme) होता है, जो सभी पौधों की कोशिकाओं में ऑक्सीकरण (oxidation process) की प्रक्रिया में शामिल होता है। यह एक मौलिक खोज (fundamental discovery) थी, जिसका सम्बंध पूरे वनस्पति जगत (botanical research) से था।

कमला ने पादप ऊतकों के श्वसन (plant respiration) में साइटोक्रोम सी की भूमिका पर आधारित एक लघु शोध प्रबंध (thesis) पीएच.डी. (Ph.D.) डिग्री के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को भेजा। उनकी पीएच.डी. डिग्री कई मायनों में उल्लेखनीय थी। कैम्ब्रिज पहुंचने के बाद सिर्फ 14 महीनों में उन्होंने अपना शोध और थीसिस लेखन कार्य पूरा किया। यह थीसिस टाइप किए गए केवल 40 पन्नों की थी, जबकि कई अन्य की लोगों थीसिस हज़ारों पन्नों की होती थीं। कमला पहली भारतीय महिला (first Indian woman scientist) थीं, जिन्हें पीएच.डी. उपाधि (Ph.D. degree) से नवाज़ा गया था।

कमला भारत लौटने के लिए उत्सुक थीं और 1939 में नई दिल्ली के लेडी हार्डिन्ग कॉलेज (Lady Hardinge College, Delhi) में प्रोफेसर और नवगठित बायो-केमिस्ट्री विभाग के प्रमुख के रूप में काम शुरू किया। इसके बाद वे कुन्नूर की न्यूट्रिशन रिसर्च लैब (Nutrition Research Lab, Coonoor) की असिस्टेंट डायरेक्टर बनीं, जहां उन्होंने विटामिन (vitamin research) के प्रभाव पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किया। लेकिन करियर में प्रगति के स्पष्ट अवसरों की कमी (जिसका दोष लिंग भेदभाव को नहीं दिया जा सकता, हालांकि एक संभावना वह भी है) के कारण, उन्होंने इस्तीफा देने का विचार किया। इसी समय उन्हें श्री एम.वी. सोहोनी से विवाह का प्रस्ताव मिला, जो पेशे से एक एक्चुअरी (बीमा सांख्यिकीविद) थे। उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और 1947 में मुंबई आ गईं।

महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे के (रॉयल) इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (Royal Institute of Science, Mumbai) में नए बायो-केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। कमला ने आवेदन किया और चुनी गईं। अपनी सेवा के दौरान, उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ नीरा (Neera drink- ताड़ वृक्षों से प्राप्त रस), दालों (pulses) और फलियों के प्रोटीन और धान के आटे (rice flour) के पोषण सम्बंधी पहलुओं पर काम किया। उनके शोध के सभी विषय भारतीय समाज की ज़रूरतों से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। दरअसल, नीरा पर उनका काम तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के सुझाव पर शुरू हुआ था।

इसके अलावा, कमला सोहोनी ने आरे मिल्क प्रोजेक्ट (Aarey Milk Project) के प्रशासन को गुणवत्ता सुधारने के लिए सलाह दी। उनके द्वारा प्रशिक्षित विद्यार्थियों में कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हुए। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा किए गए शोध कार्य से यह साबित हुआ कि नीरा को कुपोषित आदिवासी किशोर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के आहार में शामिल करने से उनके स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार होता है। उन्होंने अपने छात्रों से यह काम देश भर से लिए गए नीरा के नमूनों पर करवाया। यह काम 10-12 वर्षों तक चला और हर बार नतीजे समान रहे। इस अद्वितीय काम के लिए कमला सोहोनी को राष्ट्रपति पुरस्कार (President’s Award) से सम्मानित किया गया।

अलबत्ता, इन्तहा यह थी कि बंबई के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी, चार साल तक उन्हें संस्थान के निदेशक पद, जिसकी वे हकदार थीं, से दूर रखा गया (शायद आंतरिक राजनीति के कारण)। अंततः जब उन्हें यह पद दिया गया, तो कैम्ब्रिज के उनके प्रथम मार्गदर्शक डॉ. रिक्टर ने कहा था, “उन्होंने इतने बड़े विज्ञान संस्थान की पहली महिला निदेशक बनकर इतिहास रच दिया है।”

संक्षेप में, कमला सोहोनी ने एक समृद्ध और सफल जीवन (successful scientist) जीया। वे अपने चुने हुए क्षेत्र में बहुत सफल रहीं – एक शोध वैज्ञानिक (research scientist) के रूप में भी और एक शिक्षक (teacher) के रूप में भी।

उस समय भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की अध्यक्ष (और पहली महिला महानिदेशक) डॉ. सत्यवती को जब कमला सोहोनी के काम के बारे में पता चला तो उन्होंने कमला को सम्मानित करने का फैसला किया। उन्होंने 87 वर्षीय कमला को नई दिल्ली में एक भव्य समारोह में आमंत्रित किया और उनका सम्मान किया। विडंबना यह है कि इसी समारोह के दौरान कमला सोहोनी का निधन हो गया। वे स्वयं भी शायद इससे बेहतर अंत की कामना न करतीं। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://en-media.thebetterindia.com/uploads/2017/03/Untitled-design-7-1.jpg