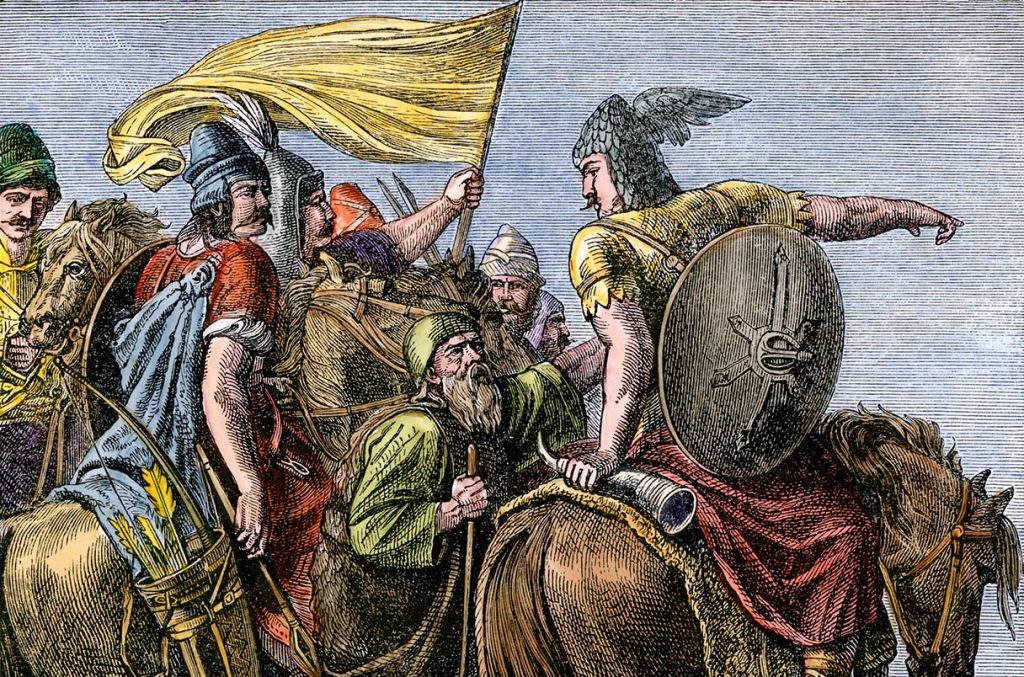

हूण लोग लुटेरे योद्धाओं (hun warriors) के रूप में विख्यात हैं। ये लोग लगभग 370 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य (roman empire) की सीमाओं पर पहुंचे, जब यह साम्राज्य लड़खड़ा ही रहा था। फिर कुछ दशकों बाद फौजी नायक अत्तिला (Attila the hun) के नेतृत्व में हूणों ने इसे पूरी तरह से पतन की ओर धकेल दिया। इतने कम समय में भी अत्तिला ने साम्राज्य को बहुत प्रभावित किया था। इसमें कोई दो-राय नहीं है कि हूण जहां भी गए, अपनी छाप छोड़ी।

लेकिन इतिहासकारों के बीच हमेशा से ही यह बहस का विषय रहा है कि हूण मूलत: कहां से आए थे। एक अनुमान था कि ‘हूण’ शब्द ‘श्योन्ग्नू’(Xiongnu tribe) शब्द से आया है, जो घास के मैदानों के घुमंतुओं के एक समूह को दर्शाता है। 200 ईसा पूर्व के आसपास चीन(Ancient China) की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर श्योन्ग्नू लोगों की दहशत थी, और 100 ईसवीं के आसपास उनका पतन हो गया। एक मत था कि हूण संभवत: यही श्योन्ग्नू लोग थे जो मध्य एशिया (central asia) के अल्ताई पहाड़ों से निकलकर 5000 किलोमीटर दूर रोम (rome) की सीमाओं तक पहुंचे और रोमन साम्राज्य के पतन का एक कारण बने। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य इसे पूरी तरह साबित नहीं कर पा रहे थे: श्योन्ग्नू लोगों की कब्रें 300 साल बाद के हूणों की कब्रों जैसी नहीं थीं, और यह अंतर दोनों के एक होने के विचार को खारिज करता था।

अब, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज़ (national academy of sciences) में प्रकाशित ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय के आनुवंशिकीविद गाइडो नेची रुस्कोन और ओटवोस लॉरैंड विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद सोफिया राज़ के शोधदल द्वारा किया गया डीएनए आधारित अध्ययन (DNA Analysis of huns) बताता है कि कुछ हूण श्योन्ग्नू अभिजात वर्ग के दूर के वंशज थे, लेकिन वे रोम के आसपास रहने वाली जनजातियों के समूह का हिस्सा बन गए थे।

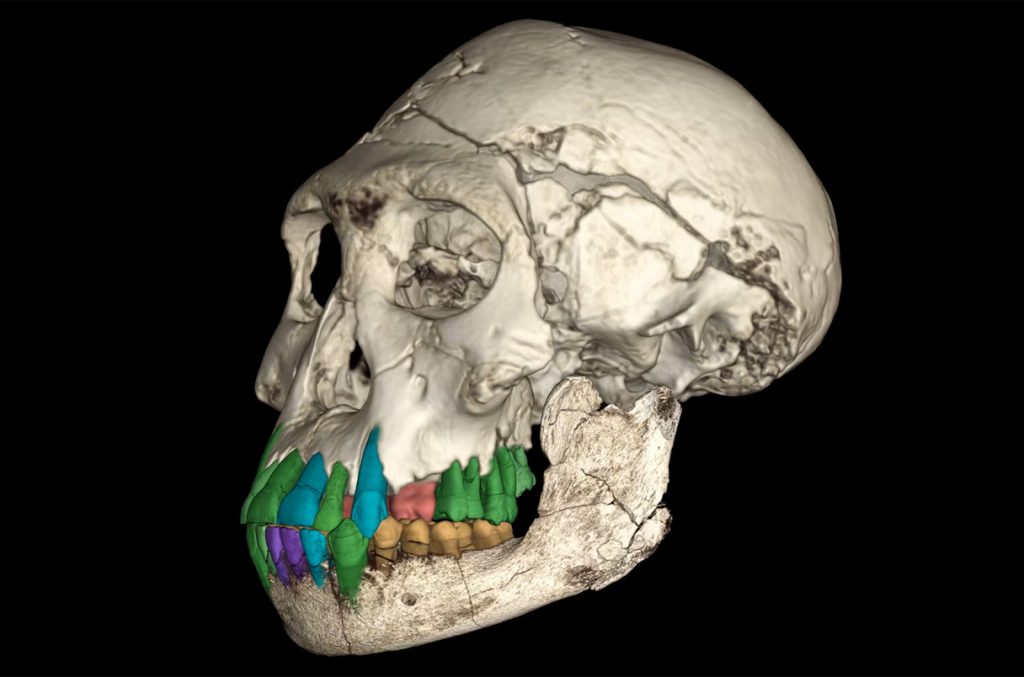

दरअसल, वर्तमान हंगरी (hungary) में दफन करीब 400 से 500 ईसवीं के समय की हूणों की सैकड़ों कब्रों की जांच करते समय शोधकर्ताओं को ऐसी कब्रें और कंकाल मिले जो बाकियों से अलग थे; इन कब्रों में दफन सामान भी बाकी कब्रों के सामान से अलग था और कंकालों की कद-काठी भी बाकी कब्रों में दफन कंकालों से अलग थीं। कुछ कंकालों से लगता था कि खोपड़ी को लंबी बनाने के लिए बचपन में बांधा गया था (Artificial cranial deformation), और कुछ कब्रों में शव के साथ घोड़ों के सिर और खाल रखे गए थे। इससे लगता था कि ये कंकाल मध्य यूरेशियाई घास के मैदानों (Eurasian nomads) में रहने वाले घुड़सवारों के सम्बंधियों के होंगे।

इन कंकालों की जेनेटिक बनावट की जांच में पाया गया कि कब्र में दफन कुछ लोगों के और श्योन्ग्नू के कुलीन वर्गों (Xiongnu elite) के पूर्वज साझा थे। और कुछ कंकाल ऐसे थे जो सीधे तौर पर कुलीन श्योन्ग्नू योद्धाओं से सम्बंधित थे; या तो वे कुलीन वर्गों के वंशज थे, या उनके करीबी सम्बंधियों के वंशज थे। यह संभव है कि ये योद्धाओं के एक समूह का ऐसा हिस्सा थे जिन्होंने अपनी घास के मैदान की संस्कृति (Nomadic culture) को बरकरार रखा था।

लेकिन हंगरी की कब्रों में दफन ‘हूण’ में श्योन्ग्नू वंशज बहुत थोड़ी संख्या में थे। इसे देखकर लगता है कि पूर्व की ओर से लोगों का प्रवास (Migration patterns) हुआ तो था लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि संभवत: 1900 साल पहले श्योन्ग्नू साम्राज्य (Xiongnu Empire) के कुलीन लोग साम्राज्य के पतन के बाद बिखर गए होंगे; बिखराव के बाद कुछ लोग वहीं रुके रहे होंगे, कुछ को बाहर निकाल दिया गया होगा, कुछ लोगों को नए काम/अवसर मिल गए होंगे, और कुछ लोग पश्चिम की ओर पलायन कर गए होंगे। हालांकि अपनी जगह से कहीं और जाना जोखिमपूर्ण था, क्योंकि किसी और के इलाकों से गुज़रने का एक मतलब होता है कि रास्ते में वहां के लोगों से टकराव में आप अपने साथी, पशुधन या माल-असबाब खो दें। इस जोखिम को श्योन्ग्नू लोगों ने सोच-समझकर चुना हालांकि कुछ ही लोग इसे पार कर पाए। और जो लोग पार कर गए उन्होंने स्थानीय संस्कृतियों के साथ खुद को ढाल लिया और वहां की स्थानीय जनजातियों से विवाह सम्बंध बनाए। वे अपनी आनुवंशिक विरासत (Genetic heritage) तो साथ लेकर गए, लेकिन अपनी संस्कृति स्थानीय लोगों के साथ ढाल ली। यह अनुमान शोधकर्ताओं ने उनकी कब्रों और पूर्व में दफन उनके पूर्वजों की कब्रों अंतर के आधार पर दिया है – उनकी कब्रों में विशिष्ट बड़े आकार के सोने की परत वाले कांस्य बेल्ट बकल और अन्य आभूषणों का अभाव था जो उनके पूर्वजों की कब्रों में पाए जाते हैं।

बहरहाल, यहां एक बात ध्यान में रखने की है कि सिर्फ आनुवंशिक जानकारी के आधार पर उन्हें श्योन्ग्नू के वंशज कहा जा रहा है। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि वे खुद को श्योन्ग्नू से सम्बंधित मानते थे, या एक सर्वथा अलग ही समूह मानते थे। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.science.org/do/10.1126/science.zk25xg7/full/_20250224_on_huns-1740434986867.jpg