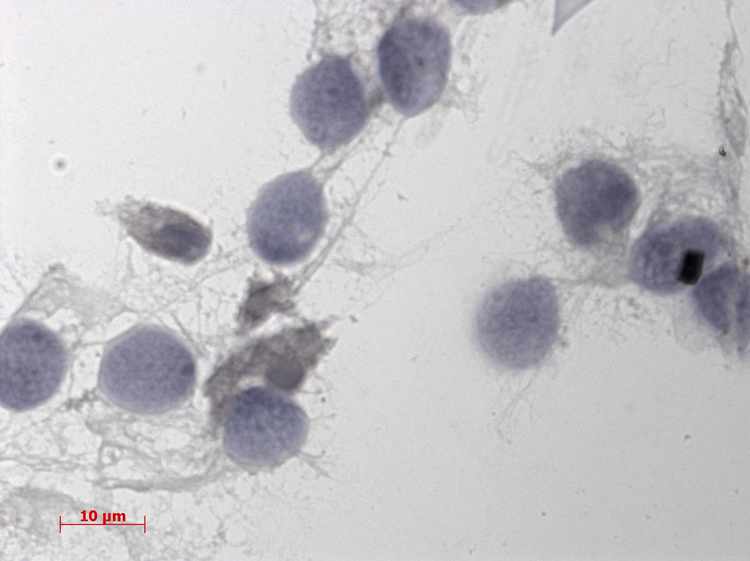

हीमोफिलिया एक ऐसा विकार है जिससे पीड़ित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बन पाता। ऐसे में थोड़ी भी चोट लगने पर खून बहना जल्द बंद नहीं होता। अब तक हीमोफीलिया से गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्ति को हफ्ते में तीन से चार बार तक रक्त का थक्का जमाने वाले फैक्टर लेना पड़ता था क्योंकि एक बार लेने के बाद यह शरीर में थोड़े समय तक ही टिकता है। लेकिन हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इस फैक्टर में एक छोटा प्रोटीन जोड़ने पर पाया कि यह फैक्टर तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक शरीर में टिका रह सकता है। पीड़ित को हफ्ते में 3-4 बार की बजाय सिर्फ एक बार इसे लेना होगा।

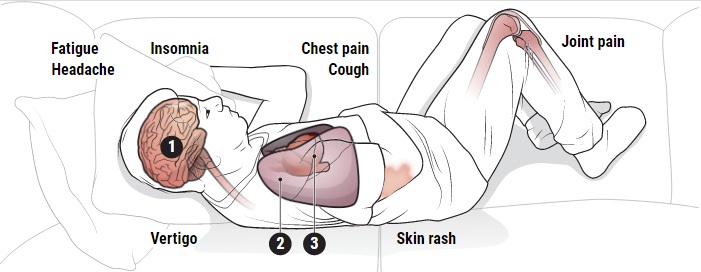

सामान्यत: हीमोफीलिया दो तरह का होता है: टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए हीमोफीलिया शरीर में थक्का जमाने वाले फैक्टर VIII की कमी से होता है और टाइप बी हीमोफीलिया थक्का जमाने वाले फैक्टर IX की कमी से। यह विकार पुरुषों में अधिक देखा गया है। इसमें भी अधिकतर पुरुष टाइप ए हीमोफीलिया से पीड़ित होते हैं। इससे पीड़ित लोगो को क्लॉटिंग डिसऑर्डर, जोड़ों की समस्या और जानलेवा रक्त स्राव (कभी-कभी साल में 30 से भी अधिक बार तक) होता है। इसके उपचार के लिए फैक्टर VIII या अन्य थक्का जमाने वाले प्रोटीन लिए जाते हैं।

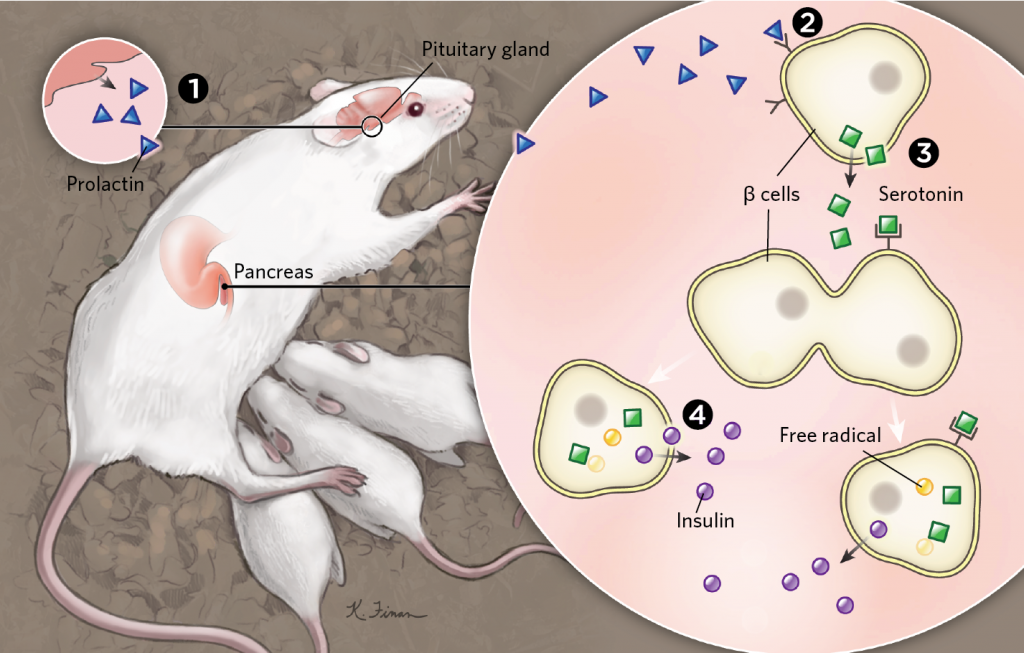

सामान्यत: फैक्टर VIII शरीर के एक अन्य प्रोटीन वॉन विलब्रांड फैक्टर (VWF) से जुड़ जाता है जो फैक्टर VIII को शरीर में टिकाऊ बनाता है और इसे विघटित होने से बचाता है। लेकिन VWF भी फैक्टर VIII की हाफ-लाइफ शरीर में 15 घंटे से अधिक नहीं कर पाता है। इसलिए फैक्टर VIII की खुराक एक हफ्ते में तीन से चार बार तक लेनी पड़ती है।

ब्लडवर्क्स नॉर्थवेस्ट की हीमेटोलॉजिस्ट बारबरा कोंकल और उनकी टीम कृत्रिम फैक्टर लेने के इस बार-बार के झंझट से निजात दिलवाना चाहती थीं। इसलिए उनकी टीम ने एक प्रोटीन में VWF का सिर्फ वह हिस्सा जोड़कर BIVV001 नामक एक नया प्रोटीन विकसित किया जो फैक्टर VIII को स्थायित्व देता है। शोधकर्ताओं को उम्मीद थी कि यह नया प्रोटीन-संकुल थक्का बनाने वाले फैक्टर को शरीर में रोककर रखेगा और शरीर के VWF से नहीं जुड़ेगा।

इसकी पुष्टि करने के लिए शोधकर्ताओं ने हीमोफिलिया ए से पीड़ित और इसका उपचार लेने वाले सोलह पुरुषों पर अध्ययन किया। उन्होंने प्रतिभागियों को दो समूह में बांटा। पहले तो दोनों समूह के प्रतिभगियों को सिर्फ फैक्टर VIII की खुराक दी, लेकिन एक समूह को कम खुराक और दूसरे समूह को अधिक खुराक दी। चूंकि फैक्टर VIII तीन दिन में शरीर से खत्म हो जाता है इसलिए इसे देने के तीन दिन बाद उन्होंने प्रत्येक प्रतिभागी को नए संलयित प्रोटीन, BIVV001, का इंजेक्शन दिया। और प्रतिभागियों पर 28 दिन तक नज़र रखी।

उन्होंने पाया कि BIVV001 इंजेक्शन देने के पहले तक कम खुराक वाले लोगों में फैक्टर VIII की हाफ लाइफ 9.1 घंटे थी, और अधिक खुराक वाले लोगों में फैक्टर VIII की हाफ लाइफ 13.2 घंटे थी। लेकिन BIVV001 का इंजेक्शन देने के बाद कम खुराक वाले समूह में हाफ लाइफ औसतन 37.6 घंटे हो गई और अधिक खुराक वाले समूह में 42.5 घंटे हो गई। शोधकर्ताओं ने दी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में बताया है कि उपचार के दौरान किसी भी मरीज़ ने फैक्टर VIII के लिए प्रतिरोध विकसित नहीं किया, और ना ही उनमें इसके प्रति किसी तरह की संवेदनशीलता या एलर्जी दिखी।

फिलहाल इसके तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.sciencemag.org/sites/default/files/styles/article_main_image_-1280w__no_aspect/public/hemophilia_main_1280p.jpg?itok=rPHxxYvh