मुंह से ली जाने वाली प्रोटीनी-दवाइयां पाचन तंत्र में पहुंच कर वहां के वातावरण में नष्ट या विकृत हो जाती हैं। इसके अलावा पाचन तंत्र की म्यूकस (श्लेष्मा) झिल्ली दवा के अवशोषण को भी कम कर देती है। इसलिए हमें इस प्रकार की दवाओं को इंजेक्शन द्वारा लेना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि इंसुलिन और अधिकांश अन्य ‘जैविक दवाइयां’ जिनमें प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड औषधियां शामिल हैं, उन्हें इंजेक्शन के रूप में देना होता है। किंतु इंजेक्शन का डर और उन्हें बार-बार लगाने की ज़रूरत मरीज़ के लिए असुविधाजनक होते हैं।

इस परेशानी का समाधान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी की श्रिया श्रीनिवासन और गियोवानी ट्रावर्सो की टीम ने ‘रोबोकैप कैप्सूल’ बनाकर निकाला है। सम्बंधित शोध पत्र का प्रकाशन साइंस रोबोटिक्स नामक शोध पत्रिका में हाल ही में हुआ है। नया कैप्सूल एक दिन इंजेक्शन के इस्तेमाल से निजात दिला सकता है।

क्या है रोबोकैप कैप्सूल?

रोबोकैप कैप्सूल एक मल्टीविटामिन कैप्सूल के आकार का होता है। कैप्सूल के दो हिस्से होते हैं। पिछले हिस्से में दवा और अगले मुख्य हिस्से में सुरंग बनाने वाला रोबोटिक हिस्सा। कैप्सूल की सतह पर जिलेटिन का अस्तर होता है जो पाचन तंत्र की एक विशिष्ट अम्लीयता पर घुलनशील होता है।

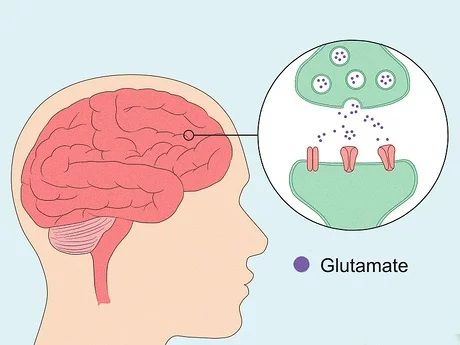

कैप्सूल के रोबोटिक हिस्से में एक रोबोटिक कैप होती है जो छोटी आंत में पहुंचने पर श्लेष्मा की परत पर घूमती है और सुरंग बनाती है। इससे कैप्सूल में भरी दवा को आंतों की कोशिकाओं के बहुत करीब छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार श्लेष्मा को उसकी जगह से हटाकर हम नियत क्षेत्र में दवा के प्रसार व अवशोषण को अधिकतम कर सकते हैं और दवा के छोटे और बड़े दोनों अणुओं का शरीर में अवशोषण बढ़ा सकते हैं।

शोधकर्ता बताते हैं कि रोबोटिक कैप्सूल का उपयोग इंसुलिन जैसे हार्मोन के अलावा वैन्कोमाइसिन व अन्य एंटीबायोटिक पेप्टाइड देने के लिए किया जा सकता है जिसे वर्तमान में इंजेक्शन द्वारा ही दिया जाता है।

कैप कैसे कार्य करती है?

जब मरीज़ कैप्सूल निगलता है तो यह सबसे पहले आमाशय में पहुंचता है। आमाशय का अम्लीय वातावरण कैप्सूल के जिलेटिन अस्तर को घोल कर हटा देता है। कुछ समय पश्चात कैप्सूल छोटी आंत में पहुंच जाता है। यहां के क्षारीय वातावरण से रोबोकैप कैप्सूल के अंदर एक छोटी मोटर घूमने लगती है जो आंत की श्लेष्मा झिल्ली को साफ कर रास्ता बनती है। यह गति कैप्सूल को श्लेष्मा में सुरंग बनाने और इसे हटाने में मदद करती है। कैप्सूल छोटे दांतों से लेपित होता है जो टूथब्रश जैसे कार्य कर श्लेष्मा को हटाते हैं।

सुरंग बनाने वाली मशीन के घूमने से दवा वाला पीछे का कक्ष टूट जाता है जिससे दवा धीरे-धीरे पाचन तंत्र की कोशिकाओं के समीप छोड़ी जाती है। रोबोकैप श्लेष्मा बाधा को केवल अस्थायी रूप से विस्थापित करता है और फिर स्थानीय स्तर पर दवा के फैलाव को अधिकतम करके अवशोषण को बढ़ाता है।

सुरंग बनाने वाले कैप्सूल

कई वर्षों से, श्रीनिवासन और ट्रावर्सो की प्रयोगशाला इंसुलिन जैसी प्रोटीनी दवाइयों को मुंह से लेने की बजाय अन्य तरीके विकसित कर रही है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए, श्रीनिवासन को एक सुरक्षात्मक कैप्सूल बनाने का विचार आया जो म्यूकस को भेदकर एक सुरंग बना सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे सुरंग खोदने वाली मशीनें मिट्टी और चट्टान में ड्रिलिंग करती हैं। तो उन्होंने सोचा कि यदि कैप्सूल म्यूकस को भेद कर सुरंग बना सकते हैं तो हम दवा सीधे आंत की भोजन सोखने वाली कोशिकाओं के पास पहुंचा सकते हैं।

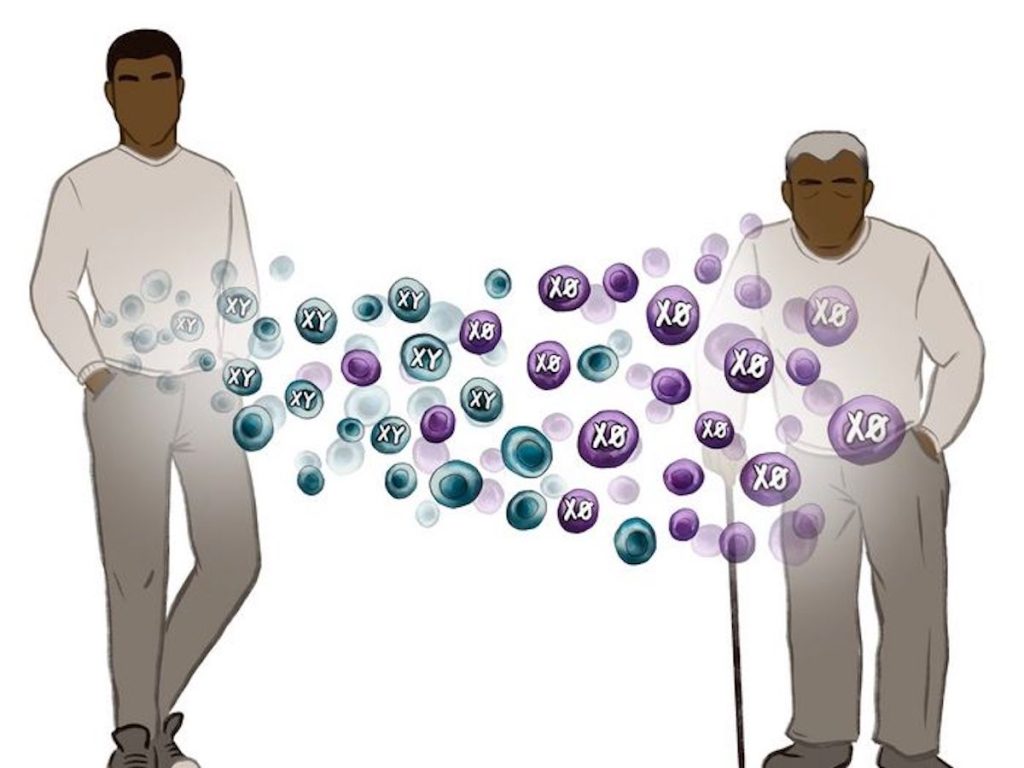

वैज्ञानिकों ने रोबोकैप का प्रारंभिक परीक्षण जानवरों पर किया। परीक्षणों में, शोधकर्ताओं ने इस कैप्सूल से इंसुलिन या वैन्कोमाइसिन और इनके जैसे बड़े पेप्टाइड एंटीबायोटिक को सफलता पूर्वक पहुंचाया। रोबोकैप का उपयोग त्वचा संक्रमण के साथ-साथ आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण को प्रभावित करने वाले संक्रमणों तथा संक्रमणों की एक विस्तृत शृंखला के इलाज के लिए किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि सुरंग तंत्र वाले कैप्सूल की मदद से सामान्य कैप्सूल की तुलना में 20 से 40 गुना अधिक दवा विसरित की जा सकती है।

जब दवा कैप्सूल से निकल जाती है तो कैप्सूल खुद ही पाचन तंत्र से होकर शरीर से बाहर निकल जाता है। शोधकर्ताओं ने कैप्सूल के गुज़रने के बाद पाचन तंत्र में सूजन या जलन का कोई संकेत नहीं पाया, और उन्होंने यह भी देखा कि कैप्सूल द्वारा विस्थापित श्लेष्मा झिल्ली भी कुछ ही घंटों में ठीक हो जाती है।

वर्तमान अध्ययन में इस्तेमाल किए गए कैप्सूल ने छोटी आंत में कार्य किया था। लेकिन कैप्सूल को बड़ी आंत में या विशेष नियत स्थान पर दवा छोड़ने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। शोधकर्ता जीएलपी1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जैसी अन्य प्रोटीनी दवाइयां देने की संभावना तलाशने की भी योजना बना रहे हैं, जिसका उपयोग कभी-कभी टाइप 2 मधुमेह के इलाज के लिए किया जाता है। सूजन का इलाज करने में मदद करने के लिए ऊतक में नियत स्थान पर दवा की सांद्रता बढ़ाकर अधिकतम करके अल्सरेटिव कोलाइटिस और अन्य सूजन वाली स्थितियों के इलाज के लिए कैप्सूल का उपयोग सामयिक दवाओं को विसरित करने के लिए भी किया जा सकता है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://images.newscientist.com/wp-content/uploads/2022/09/28144825/SEI_127221712.jpg?crop=4:3,smart&width=1200&height=900&upscale=true