डॉ. डी. बालसुब्रमण्यन, सुशील चंदानी

जर्मन बाल रोग विशेषज्ञ विनफ्रेड बार्थलेन द्वारा किए गए एक अध्ययन में, मसखरों (hospital clowns) से अस्पताल में भर्ती ऐसे बच्चों के साथ मेलजोल करने को कहा गया जिनकी सर्जरी होने वाली थी (pre-surgery anxiety)। आश्चर्य की बात नहीं थी कि मसखरे के साथ एक खुशनुमा सत्र के बाद इन बच्चों में सर्जरी को लेकर चिंता कम देखी गई। फ्रंटियर्स इन पीडियाट्रिक्स में प्रकाशित नतीजे बताते हैं कि उनके लार के नमूनों में ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ा हुआ था।

ऑक्सीटोसिन को बॉन्डिंग ह़ॉर्मोन (bonding hormone oxytocin) भी कहा जाता है क्योंकि सामाजिक मेलजोल और शारीरिक स्पर्श से इसका स्तर बढ़ जाता है। इसकी उपस्थिति विश्वास की भावना को बढ़ाती है और यह संकेत देती है कि व्यक्ति सुरक्षित वातावरण में है। ऐसे तंत्रिका-रासायनिक परिवर्तन भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने के पलों में होते हैं। सर्जरी को लेकर चिंतित बच्चों के लिए, मसखरे की करामातें न सिर्फ ध्यान भटकाने का ज़रिया थीं, बल्कि साझा हंसी का स्रोत भी थीं; दरअसल, मसखरे की उपस्थिति ने एक प्रामाणिक सामाजिक मेल-जोल को सुगम बनाया।

अन्य अध्ययनों से पता चला है कि जिन लोगों को हंसने के लिए उकसाया जाता है, खासकर जब वे उन लोगों के साथ होते हैं जिनके साथ उनके सामाजिक सम्बंध होते हैं, तो उनमें एड्रीनेलीन और कॉर्टिसोल का स्तर कम (stress hormones reduction) हो जाता है। इन हॉर्मोन का स्तर तब भी कम होता है जब प्रतिभागियों को अजनबियों के साथ हंसने के लिए प्रेरित किया जाता है।

एड्रीनेलीन और कॉर्टिसोल दोनों ही तनाव हार्मोन (stress hormones) हैं, लेकिन दोनों की क्रियाविधि अलग-अलग है। एड्रीनेलीन एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला हार्मोन है: इसकी उपस्थिति रक्तचाप, हृदय गति और रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाती है। अपरिचित चेहरों से मुलाकात से उत्पन्न होने वाला हल्का सामाजिक तनाव एड्रीनेलीन के कम होने पर तुरंत निष्क्रिय हो जाता है, आप सहज हो जाते हैं। कॉर्टिसोल धीरे-धीरे काम करता है और इससे उत्पन्न तनाव लंबे समय तक रहता है। जब कॉर्टिसोल का स्तर कम होता है, तो चिंता की भावनाएं भी कम हो जाती हैं।

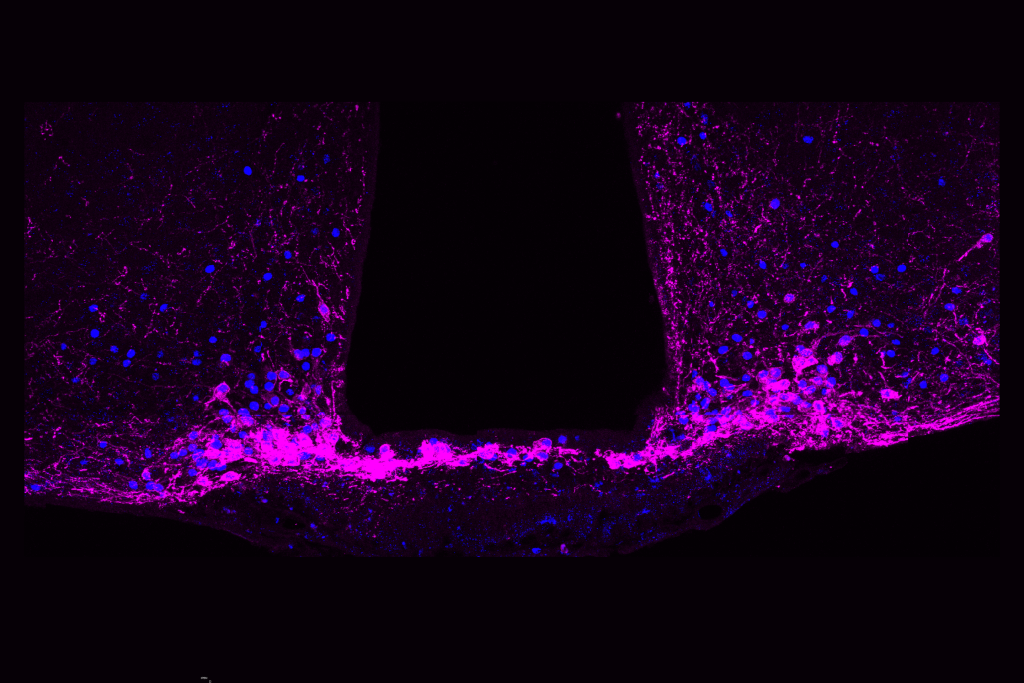

2017 में फिनलैंड के शोधकर्ताओं ने एक साथ कॉमेडी क्लिप देख रहे दोस्तों के समूहों का पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (PET) की मदद से स्कैन किया था (brain activity study)। उन्होंने पाया कि थैलेमस और मस्तिष्क के अन्य भागों में एंडोजीनस ओपिऑइड (शरीर के अंदर बनने वाले अफीमनुमा रसायन) स्रावित होते हैं। एंडोजीनस ओपिऑइड दर्द निवारक के रूप में कार्य करते हैं और दर्द की अनुभूति को रोकते हैं, जिससे आप शांत रहते हैं। सामाजिक जुड़ाव के संदर्भ में, साथ में मौज-मस्ती करने से तनाव और दर्द कम होता है। यह एक पारितोषिक तंत्र के रूप में भी कार्य करता है, उत्साह की भावना आपको आनंददायक संगत में अधिक समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करती है।

चिम्पैंज़ी और अन्य पूंछविहीन वानर भी हंसी को एक सामाजिक स्नेहक के रूप में उपयोग करते हैं (chimpanzee behavior)। गहरी सांस लेने जैसी ध्वनि चिम्पैंज़ियों में हंसी-विनोद के खेल के दौरान पैदा होती है; जैसे पीछा करते समय या धींगामुश्ती करते समय, या जब उन्हें गुदगुदी की जाती है। उनके सामाजिक नेटवर्क आपसी देखभाल/साफ-सफाई (ग्रूमिंग) और खेल द्वारा पोषित होते हैं। चिम्पैंज़ी सामाजिक ग्रूमिंग में काफी समय व्यतीत करते हैं: जागने के 12 घंटों में से लगभग दो घंटे। किसी चिम्पैंज़ी की ‘संपर्क सूची’ में लगभग 80-100 परिचित होते हैं, जिनमें से 20 से कम मुख्य/अजीज़ साथी होते हैं।

लोगों की मोबाइल फोन संपर्क सूची में आम तौर पर 300 से 600 कॉन्टेक्ट होते हैं (social network size)। समय के साथ बनते जाने वाले संपर्कों में मनुष्य लगभग 1500 व्यक्तियों के नाम याद रख सकते हैं और उनके चेहरे पहचान सकते हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि मनुष्य का सामाजिक नेटवर्क प्रत्यक्ष टिकाऊ सामाजिक नातों के लिए उपलब्ध समय से कहीं अधिक विस्तृत हो गया है। ऑक्सफोर्ड के मानवविज्ञानी रॉबिन डनबर ने एक सिद्धांत प्रस्तावित किया है, जो कहता है कि मनुष्यों में सामाजिक हंसी संपर्क में आने वाले सभी सदस्यों के बीच साझा भावनात्मक अनुभव का साझा एहसास प्रदान करने के लिए विकसित हुई है।

जैसे-जैसे हमारा सोशल मीडिया उपयोग बढ़ता है, हमारा अकेले समय बिताना तेज़ी से बढ़ता है (social media loneliness)। यह सही है कि सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड किए गए बिल्ली के बच्चे के वीडियो (या अन्य मनोरंजक पोस्ट) देखकर आप हंसते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन यहां आप अकेले हंसते हैं। जब सामाजिक माहौल में सबके साथ हंसते हैं, तो हंसी अधिक ज़ोरदार और अधिक बार होती है। कारण यह है कि पूरे समूह की मस्तिष्क गतिविधि सिंक्रोनाइज़ हो जाती है यानी ताल से ताल मिलाकर होने लगती है। यह तालमेल हमारे सामाजिक रिश्तों का मूल है। हमें अपने प्रियजनों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए! (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://th-i.thgim.com/public/sci-tech/science/p55n99/article70278597.ece/alternates/LANDSCAPE_1200/pexels-sabbir-bhuiyan-1747552532-32221016.jpg