इंटरनेशनल डायबिटीज़ फाउंडेशन का अनुमान है कि दुनिया भर में 53.7 करोड़ लोग मधुमेह (डायबिटीज़) से पीड़ित हैं। सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल की वेबसाइट के मुताबिक यूएस में 3.7 करोड़ से अधिक लोग (लगभग 10 प्रतिशत) डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। डायबिटीज़ दो तरह की होती है – टाइप-1 और टाइप-2।

डायबिटीज़ के प्रकार

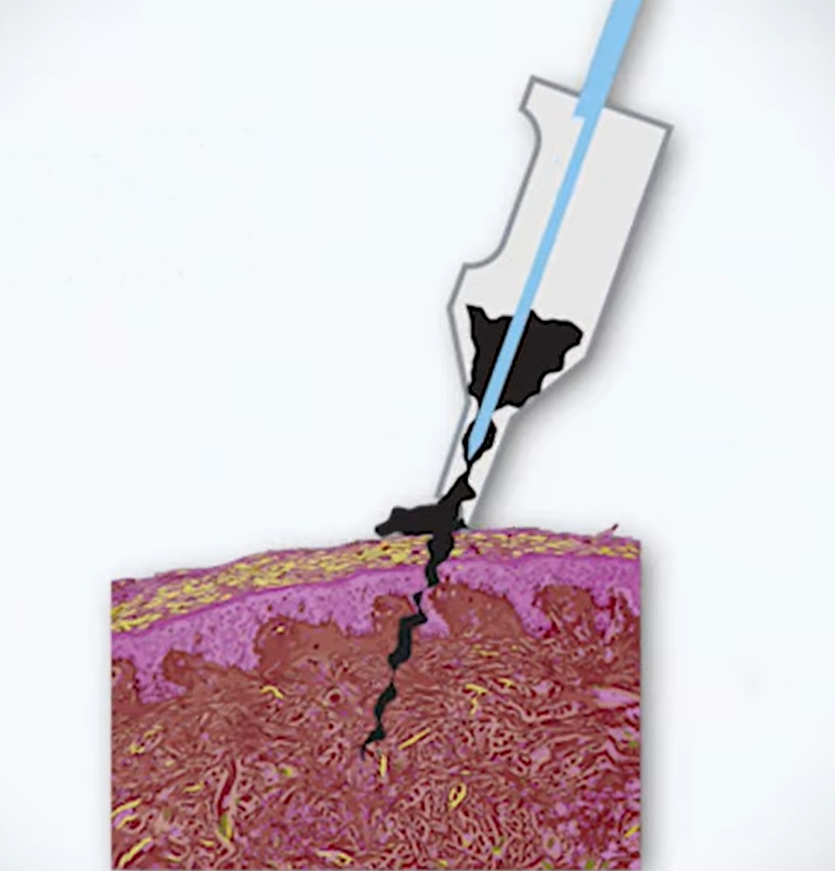

आम तौर पर टाइप-1 डायबिटीज़ आनुवंशिक होती है, और यह इंसुलिन लेकर आसानी से नियंत्रित की जा सकती है। इंसुलिन का इंजेक्शन रक्त में उपस्थित शर्करा का उपयोग करने में मदद करता है ताकि शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। और शेष शर्करा को भविष्य में उपयोग के लिए यकृत (लीवर) और अन्य अंगों में संग्रहित कर लिया जाता है।

टाइप-2 डायबिटीज़ काफी हद तक जीवन शैली का परिणाम होती है। इसमें इंसुलिन इंजेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और यह ग्रामीण आबादी की तुलना में शहरी लोगों में अधिक देखी जाती है। टाइप-2 डायबिटीज़ उम्र से सम्बंधित बीमारी है और यह अक्सर 45 वर्ष या उससे अधिक की उम्र में विकसित होती है।

वर्ष 2002 में जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में प्रकाशित मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन (MDRF) का अग्रणी शोध कार्य बताता है कि टाइप-2 डायबिटीज़, जिसमें हमेशा इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, काफी हद तक जीवन शैली पर आधारित बीमारी है। और इसका प्रकोप ग्रामीण आबादी (2.4 प्रतिशत) की तुलना में शहरी आबादी (11.6 प्रतिशत) में अधिक है।

बीमारी का बोझ

MDRF का यह अध्ययन मुख्यत: दक्षिण भारत की आबादी पर आधारित था। लेकिन सादिकोट और उनके साथियों ने संपूर्ण भारत के 77 केंद्रों पर 18,000 लोगों पर अध्ययन किया है, जिसे उन्होंने डायबिटीज़ रिसर्च एंड क्लीनिकल प्रैक्टिस पत्रिका में प्रकाशित किया है। उनकी गणना के अनुसार भारत की कुल आबादी के 4.3 प्रतिशत लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, (5.9 प्रतिशत शहरी और 2.7 प्रतिशत ग्रामीण)।

ICMR द्वारा वित्त पोषित एक अन्य अध्ययन का अनुमान है कि वर्तमान में पूरे भारत में लगभग 7.7 करोड़ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं।

डायबिटीज़ से लड़ने के या इसे टालने के कुछ उपाय हैं। मुख्य भोजन में कार्बोहाइड्रेट का कम सेवन और उच्च फाइबर वाले आहार का सेवन करना उत्तम है। MDRF ऐसे ही एक उच्च फाइबर वाले चावल का विकल्प देता है। दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में मुख्य भोजन चावल है, जबकि उत्तर भारत में लोग मुख्यत: गेहूं खाते हैं।

गेहूं में अधिक फाइबर, अधिक प्रोटीन, कैल्शियम और खनिज होते हैं। और हम जो चावल खाते हैं वह ‘सफेद’ होता है या भूसी और चोकर रहित पॉलिश किया हुआ होता है। (याद करें कि महात्मा गांधी ने हमें पॉलिश किए हुए चावल को उपयोग न करने की सलाह दी थी)।

तो, चावल खाने वालों के लिए अपने दैनिक आहार में गेहूं, साथ ही उच्च प्रोटीन वाले अनाज, मक्का, गाजर, पत्तागोभी, दालें और सब्ज़ियां शामिल करना स्वास्थ्यप्रद होगा। मांसाहारी लोगों को अंडे, मछली और मांस से उच्च फाइबर और प्रोटीन मिल सकता है।

रोकथाम

क्या टाइप-2 डायबिटीज़ को होने से रोका जा सकता है? हारवर्ड युनिवर्सिटी का अध्ययन कहता है – बेशक।

बस, ज़रूरत है थोड़ा वज़न कम करने की, स्वास्थप्रद भोजन लेने की, भोजन में कुल कार्ब्स का सेवन कम करने की और नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने की। अधिक व्यायाम की जगह उचित व्यायाम करें। उच्च ऊर्जा खपत वाले व्यायाम करें, जैसे कि नियमित रूप से 10 मिनट की तेज़ चाल वाली सैर, और सांस सम्बंधी व्यायाम भी करें जैसे कि ध्यान में करते हैं।

हमारे फिज़ियोथेरपिस्ट और आयुर्वेदिक चिकित्सक भी श्वास सम्बंधी व्यायाम और नियमित कसरत करने की सलाह देते हैं।

वेबसाइट heathline.com ने 10 अलग-अलग व्यायाम बताए हैं जो उन लोगों के लिए उपयोगी होंगे जिनमें डायबिटीज़ होने की संभावना है या टाइप-2 मधुमेह से पीड़ित हैं, या वृद्ध हो रहे हैं।

इन 10 में से कुछ व्यायाम जिम जाए बिना आसानी से किए जा सकते हैं। पहला व्यायाम है सैर: सप्ताह में पांच बार, या उससे अधिक बार 30 मिनट तक तेज़ चाल से चलें। कई डायबिटीज़ विशेषज्ञ सुझाते हैं कि तेज़-तेज़ चलना रोज़ाना घर पर भी किया जा सकता है।

दूसरा है साइकिल चलाना। पास के मैदान या पार्क में साइकिल चलाई जा सकती है। रोज़ाना 10 मिनट साइकिल चलाना बहुत फायदेमंद होता है। वैसे, साइकिल को स्टैंड पर खड़ा कर घर पर भी दस मिनट पैडल मारे जा सकते हैं।

तीसरा है भारोत्तोलन (वज़न उठाना)। यहां भी, आपका घर ही जिम हो सकता है। घर की भारी वस्तुएं (डॉक्टर की सलाह अनुसार 5 या 8-10 कि.ग्रा.)। जैसे पानी भरी बाल्टी या अन्य घरेलू सामान उठा सकते हैं। ऐसा रोज़ाना या एक दिन छोड़कर एक दिन करना लाभप्रद होगा।

उपरोक्त वेबसाइट ने तैराकी, कैलिस्थेनिक्स जैसे कई अन्य व्यायाम भी सूचीबद्ध किए हैं, लेकिन यहां हमने केवल उन व्यायाम की बात की है जिन्हें लोग घर पर या आसपास आसानी से कर सकते हैं।

योग

इन 10 अभ्यासों में योग का भी उल्लेख है, जो भारतीयों के लिए विशेष रुचि का है।

जर्नल ऑफ डायबिटीज़ रिसर्च में प्रकाशित नियंत्रित परीक्षणों की एक व्यवस्थित समीक्षा बताती है कि योग ऑक्सीकारक तनाव को कम कर सकता है, और मूड, नींद और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। यह टाइप-2 डायबिटीज़ वाले व्यस्कों में दवा के उपयोग को भी कम करता है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.thehindu.com/sci-tech/science/5sep2j/article31934585.ece/alternates/BASE_LANDSCAPE/28Th-SCIBLOOD-TESTjpg