मुक्त बाज़ार की मुनाफाखोर प्रवृत्ति से उपभोक्ताओं को बचाने के उद्देश्य से साल 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) पारित किया गया था। सरकार ने तय किया था कि कुछ वस्तुएं जीवन यापन के लिए आवश्यक मानी जाएं और उनके मूल्य में अचानक बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जैसा कि अक्सर मुक्त बाज़ार में होता है। ईसीए के माध्यम से सरकार किसी वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है।

हालांकि ईसीए में आवश्यक वस्तु की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, अधिनियम की धारा 2(क) में कहा गया है कि आवश्यक वस्तुएं अधिनियम की ‘अनुसूची’ में निर्दिष्ट वस्तुएं हैं। दूसरे शब्दों में, सरकार के पास आवश्यकता पड़ने पर इस सूची में वस्तुओं को जोड़ने या हटाने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, कोविड-19 महामारी फैलने पर 13 मार्च 2020 को मास्क और सैनिटाइज़र आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किए गए और इस सूची में 30 जून 2020 तक रहे।

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आलू, प्याज़, तिलहन, खाद्य तेल, दाल और अनाज जैसी वस्तुओं को नियंत्रण-मुक्त करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन के अध्यादेश को मंज़ूरी दी है। अध्यादेश 2020 नाम से जाना जाने वाला यह अध्यादेश 5 जून 2020 से लागू हो गया है। यह अध्यादेश सरकार को कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का अधिकार देता है। सरकार केवल विशेष परिस्थितियों में इन वस्तुओं की आपूर्ति नियंत्रित कर सकती है।

भारत के वित्त मंत्री ने संकेत दिया था कि उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और अकाल या आपदा जैसी विशेष परिस्थितियों में ही भंडारण की सीमा लागू की जाएगी। क्षमता के आधार पर उत्पादकों और आपूर्ति शृंखला के मालिकों/व्यापारियों के लिए भंडारण करने की कोई सीमा नहीं रहेगी और निर्यातकों के लिए निर्यात मांग के आधार पर भंडारण सीमा नहीं रहेगी।

यह भी कहा गया है कि कुछ कृषि आधारित उपज जैसे दाल, प्याज़, आलू वगैरह को नियंत्रण-मुक्त कर दिया जाएगा ताकि किसान इनके बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 में संशोधन करके एक नई उपधारा 1क जोड़ी गई है। इसके तहत अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल जैसे कृषि खाद्य पदार्थों को महंगाई, युद्ध, अकाल या गंभीर प्राकृतिक आपदा जैसी असामान्य परिस्थितियों में नियंत्रित करने की व्यवस्था है। यह सरकार द्वारा भंडारण को नियंत्रित करने का आधार भी बताती है। सरकार बढ़ती कीमतों के आधार पर भंडारण को नियंत्रित कर सकती है। लेकिन सिर्फ कृषि उपज वस्तुओं के खुदरा मूल्य में 100 प्रतिशत वृद्धि होने की स्थिति में और खराब ना होने वाली कृषि वस्तुओं के खुदरा मूल्य में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने की स्थिति में ही भंडारण की सीमा नियंत्रित कर सकती है। हालांकि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी।

इस निर्णय के पीछे तर्क दिया गया है कि ईसीए कानून तब बना था जब लंबे समय से खाद्य उत्पादन में अत्यधिक कमी के कारण भारत खाद्य पदार्थों के अभाव का सामना कर रहा था। उस समय, भारत खाद्य आपूर्ति के लिए आयात और अन्य देशों की सहायता पर निर्भर था। ऐसी स्थिति में सरकार खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और कालाबाज़ारी रोकना चाहती थी, जो कीमतें बढ़ाकर कृत्रिम महंगाई पैदा करते हैं। चूंकि अब भारत में उपरोक्त वस्तुओं का आधिक्य है, इसलिए अब इस तरह के नियंत्रण आवश्यकता नहीं है।

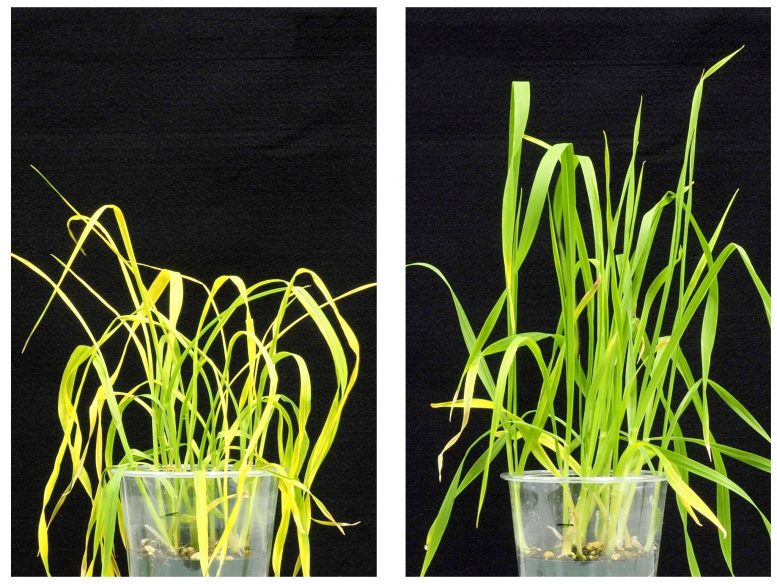

शायद भरे हुए अन्न भंडार ग्रहों से हमें यह भ्रम हो कि हमने खाद्य सुरक्षा की समस्या हल कर ली है, लेकिन वास्तव में अनाज के आधिक्य की यह स्थिति अस्थायी है। आधिक्य इसलिए भी नज़र आता है क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति मांस, पोल्ट्री उत्पाद, प्रोटीन, फल और सब्ज़ियों की खपत बहुत कम है, जो भारत की अधिकतर आबादी की कम क्रय शक्ति का सीधा-सीधा परिणाम है। जब भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी से उबरेगी, जो हाल के दिनों में देखी गई है, तो उपरोक्त वस्तुओं की हमारी मांग एक दशक से भी कम समय में दो गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में सनकी जलवायु परिवर्तन भविष्य को संभालने का काम और भी मुश्किल कर देता है, जिसकी वजह से उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव बार-बार अर्थव्यवस्था को डांवाडोल कर देते हैं।

वर्तमान में भारत की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर है। यदि वर्तमान स्थिति एक वर्ष से अधिक समय तक बनी रही तो, खाद्यान्न अधिकता के भारत के सपने चूर-चूर हो जाएंगे, किसान मांग की पूर्ति नहीं कर पाएंगे और सरकार मुफ्त राशन वितरण प्रणाली को सुचारु रूप से चला नहीं पाएगी।

किसान हमारे समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों में से एक है। इस नाते उन्हें हमेशा समर्थन की आवश्यकता होगी। अधिकांश किसानों के लिए आत्मनिर्भर होना संभव नहीं है। हमें स्वयं से यह सवाल करना चाहिए कि हम किसानों की किस तरह से मदद करें कि देश पोषण की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सके। नीति निर्माता यह तर्क देते हैं कि भारत ने काफी पहले ही खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली थी। लेकिन वास्तव में, जनता के हित के लिए क्या खाद्य सुरक्षा ही खुशहाली का पैमाना होना चाहिए? वास्तव में जब हम लोगों को भुखमरी से मुक्त करने की बात करते हैं, तो लोगों की पोषण पूर्ति बेहतर पैमाना होगा। मात्र खाद्य सुरक्षा हासिल करने की तुलना में पोषण की ज़रूरत पूरा करने के लिए एक अलग तरह की रणनीति की आवश्यकता है। आइए इनमें से कुछ रणनीतियों पर नज़र डालते हैं, जो भारत को खाद्य सुरक्षा के ढर्रे से बाहर ला सकती हैं और पोषण पूर्ति के लिए समग्र दृष्टिकोण दे सकती हैं।

1. वर्तमान समय से कई दशक आगे तक की पोषण ज़रूरतों का अनुमान लगाया जा सकता है, वर्तमान स्थिति की तुलना में तब तक जनसंख्या और अर्थव्यवस्था दोनों में ही स्थिरता आ चुकी होगी।

2. भारत की पोषण सम्बंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पशुपालन और फसलों के उत्पादन की योजना तैयार की सकती है और इन क्षेत्रों को भारत के कृषि-पारिस्थितिकी क्षेत्रों और जलवायु परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए बांटा जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपयुक्त फसलों की सूची बनाई जा सकती है।

3. क्षेत्र के अनुसार बनाई गई उत्पादन योजनाओं के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष के लिए चिंहित फसलों और तौर-तरीकों को अपनाने के लिए जोखिम को कवर करने और समर्थन मूल्य देने की प्रोत्साहन योजना बनाई जा सकती है, लेकिन किसानों को जो वे उगाना चाहते हैं उसे उगाने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए।

4. वर्तमान में उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को उर्वरकों, बिजली तथा अन्य कृषि इनपुट्स पर सबसिडी दी जाती है। इस रवैये को बदलकर कृषि पारिस्थितिक सेवाओं के लिए भुगतान करने की ओर कदम बढ़ाना होगा, जैसे वर्षाजल का दोहन, वृक्षारोपण, मिश्रित फसलें वगैरह।

5. सरकार को चाहिए कि वह खाद्यान्न उत्पादन की वास्तविक लागत पता लगाए। उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के चक्कर में किसानों के हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

6. सरकार कृषि बाज़ार सूचना प्रणाली में भी निवेश कर सकती है। यह सरकार को उत्पादन और मूल्य-वृद्धि का प्रबंधन करने में मदद कर सकता है। इसे कृषि मंत्रालय से अलग रखा जाना चाहिए; कृषि मंत्रालय किसानों को कृषि सम्बंधी सलाह नियमित रूप से देने पर ध्यान केंद्रित करे।

7. सरकार कृषि अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश कर सकती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय मानव-पूंजी विकास को प्राथमिकता दी जाए। यह ना केवल रोज़गार के नए अवसर पैदा करेगा बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता की ज़रूरत की पूर्ति भी करेगा और अधिक पैदावार के लिए नई तकनीक विकसित करने में भी मदद करेगा।

8. सरकार अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की मांग को कम करने के लिए उन पर अधिक कर लगा सकती है। और तंबाकू या शराब की तरह इनके विज्ञापन पर रोक लगा सकती है। भारतीय लोगों में स्वस्थ खानपान की आदत को बढ़ावा देने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। इसके दो फायदे होंगे: लोग स्वास्थ्यकर खाने के प्रति प्रोत्साहित होंगे जो किसानों के हित में होगा और इससे सरकार का वार्षिक स्वास्थ्य व्यय भी कम होगा।

आवश्यक वस्तु अधिनियम और खाद्य सुरक्षा विधेयक में संशोधन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ-साथ किसानों की मदद करने का दावा करते हैं, लेकिन कृषि उपज के आधिक्य की मृग-मरीचिका बरकरार है। यदि हमने किसानों और उपभोक्ताओं की समस्याओं को हल करने के बारे में अपना दृष्टिकोण नहीं बदला तो किसानों और सरकार पर बोझ बढ़ता ही जाएगा। खाद्य समस्या को स्थायी रूप से हल करने का एकमात्र तरीका कृषि उपज को नियंत्रण-मुक्त करना ही नहीं है।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://cdn.thewire.in/wp-content/uploads/2019/09/09152409/india-farming1-1200×600.jpg