वाद-विवाद प्रतियोगिता में जीतने के लिए प्रतियोगी को प्रतिद्वंद्वी की बात का जवाब सटीकता से और प्रभावशाली शब्दों में देना होता है और वह भी थोड़े-से समय में। ऐसी ही एक अन्य प्रतियोगिता होती थी: ‘तात्कालिक भाषण’। इस प्रतियोगिता में रेफरी आपसे उसकी पसंद के किसी विषय पर बोलने को कहेगा। आपको दिए गए विषय पर एक मिनट तक बोलना होगा: बीच-बीच में खांसना-खखारना, हां-हूं करना, फालतू शब्द बोलना, लंबी-लंबी सांसें लेना नहीं चलेगा। और एक मिनट में सबसे सार्थक वक्तव्य देने वाला विजेता होता है।

प्रतियोगिताओं में प्रतियोगी बेहतर प्रदर्शन कर सकें इसलिए उनके शिक्षक या कोच उन्हें प्रतियोगिता शुरू होने से पहले गहरी सांस लेने की सलाह देते हैं। इस्राइल स्थित वाइज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर नोम सोबेल और उनके साथियों ने अपने अध्ययन में इस बात की पुष्टि की है कि प्रशिक्षकों की सलाह सही है। उनका यह अध्ययन नेचर ह्रूमन बिहेवियर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

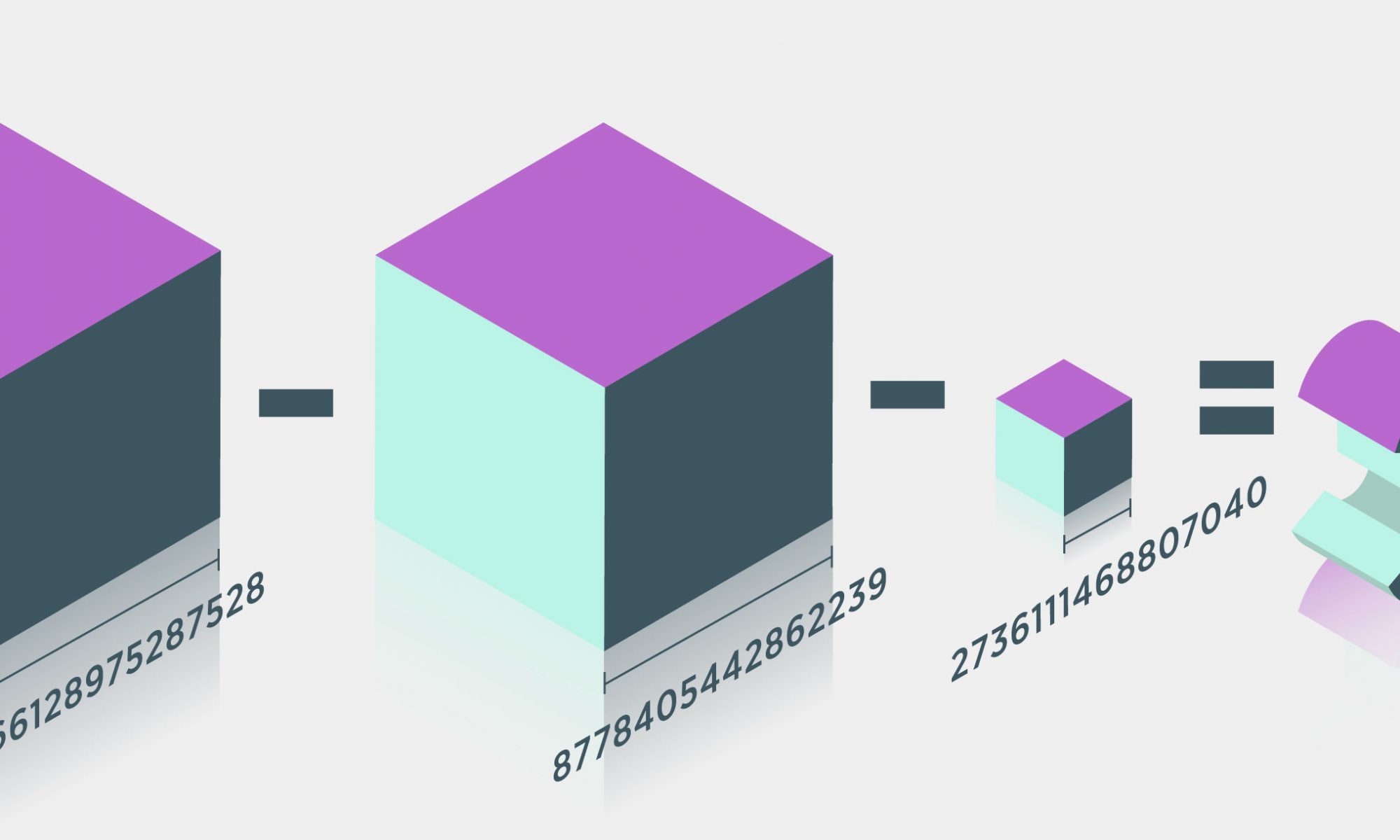

अध्ययन में प्रतिभागियों को संज्ञानात्मक क्षमता से जुड़े कुछ कार्य करने को दिए गए। इनमें गणित की पहेलियां, स्थान-चित्रण से जुड़े सवाल (जैसे दिखाया गया त्रि-आयामी चित्र वास्तव में संभव है या नहीं) और कुछ शाब्दिक सवाल (स्क्रीन पर दिखाए शब्द वास्तविक हैं या नहीं) शामिल थे। शोधकर्ताओं ने इन कार्यों के दौरान प्रतिभागियों के प्रदर्शन की तुलना की और उनके सांस लेने व छोड़ने की क्रिया पर ध्यान दिया। अध्ययन के दौरान प्रतिभागी इस बात से अनजान थे कि प्रदर्शन के दौरान उनकी सांस पर नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा प्रदर्शन के समय ई.ई.जी. की मदद से प्रतिभागियों के मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियों पर भी नज़र रखी गई।

‘सूंघता’ मस्तिष्क

इस अध्ययन में तीन प्रमुख बातें उभर कर आर्इं। पहली, शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रतिभागियों का प्रदर्शन तब बेहतर था जब उन्होंने सवाल करते समय सांस अंदर ली, बनिस्बत उस स्थिति के जब उन्होंने सवाल हल करते हुए सांस छोड़ी। दूसरी, इस बात से प्रदर्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि सांस मुंह से अंदर खींची जा रही है या नाक से। वैसे आदर्श स्थिति तो वही होगी जब नाक से सांस ली और छोड़ी जाए। तीसरी बात, ई.ई.जी. के नतीजों से पता चलता है कि श्वसन चक्र के दौरान मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच संपर्क अलग-अलग तरह से हुआ था।

गौरतलब बात है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा में से ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। तो क्या बेहतर प्रदर्शन में इस अवशोषित ऑक्सीजन की कोई भूमिका है? यह सवाल जब प्रो. सोबेल से पूछा गया तो उन्होंने इसके जबाव में कहा कि “नहीं, समय के अंतराल को देखते हुए यह संभव नहीं लगता। जबाव देने में लगने वाला समय, फेफड़ों से मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पहुंचने में लगने वाले समय की तुलना में बहुत कम है। … सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के प्रति सिर्फ गंध संवेदना तंत्र (सूंघने की प्रणाली) संवेदनशील नहीं होता बल्कि पूरा मस्तिष्क इसके प्रति संवेदनशील होता है। हमें तो लगता है कि हम सामान्यीकरण करके कह सकते हैं कि मस्तिष्क अंत:श्वसन (सांस खींचने) के दौरान बेहतर कार्य करता है। हम इसी बात को यों भी कह सकते हैं कि ‘मस्तिष्क सूंघता’ है।”

प्राचीनतम संवेदना

यह अध्ययन इस बात की ओर भी इशारा करता है कि बिना किसी गंध के, सिर्फ सांस लेना भी तंत्रिका सम्बंधी गतिविधियों के बीच तालमेल बनाता है। यानी यह सुगंध या दुर्गंध का मामला नहीं है। शोधकर्ताओं की परिकल्पना है कि नासिका अंत:श्वसन (नाक से सांस लेने की क्रिया) ना सिर्फ गंध सम्बंधी सूचनाओं का प्रोसेसिंग करती है बल्कि गंध-संवेदी तंत्र के अलावा अन्य तंत्रों द्वारा बाह्र सूचनाओं को प्रोसेस करने में मदद करती है।

इस बात को जैव विकास के इतिहास में भी देखा जा सकता है कि अंतःश्वसन मस्तिष्क की गतिविधियों का संचालन करता है। एक-कोशिकीय जीव और पौधे हवा से वाष्पशील या गैसीय पदार्थ लेते हैं (इसे अंतःश्वसन की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है)। हम यह जानते हैं कि चूहे फुर्ती से भागते समय और आवाज़ करते समय लंबी-लंबी सांस लेते हैं। और चमगादड़ प्रतिध्वनि (इको) द्वारा स्थान निर्धारण के समय लंबी सांस लेते हैं। डॉ. ओफेर पर्ल का कहना है कि गंध प्राचीन संवेदना है, इसी के आधार पर अन्य इंद्रियों और मस्तिष्क का विकास हुआ होगा। उक्त अध्ययन के शोधकर्ता ध्यान दिलाते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ‘इंस्पाइरेशन’(अंतःश्वसन) शब्द का मतलब सिर्फ सांस खींचना नहीं बल्कि दिमागी रूप से प्रेरित/उत्साहित होने की प्रक्रिया भी है।

योग और ध्यान

वैसे इस अध्ययन के शोधकर्ताओं ने ऐसा नहीं कहा है किंतु कई वैज्ञानिक यह कहते हैं कि योग (नियंत्रित तरीके से सांस लेने) से शांति और चैन मिलता है। स्टेनफोर्ड युनिवर्सिटी में किए गए प्रयोगों से पता चला है कि चूहों के मस्तिष्क में 175 तंत्रिकाओं का एक समूह सांस की गति के नियंत्रक (पेसमेकर) की तरह कार्य करता है, और नियंत्रित तरीके से सांस लेना जानवरों में दिमागी शांति को बढ़ावा देता है। मनुष्यों की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया स्थित मोनाश युनिवर्सिटी के डॉ. बैली और उनके साथियों ने 62 लोगों के साथ एक अध्ययन किया, जिनमें से 34 लोग ध्यान करते थे और जबकि 28 लोग नहीं। दोनों समूह उम्र और लिंग के हिसाब से समान थे। तुलना करने पर उन्होंने पाया कि जो लोग ध्यान करते थे उनमें कार्य करने के लिए मस्तिष्क सम्बंधी गतिविधियां अधिक थीं। उनमें उच्चतर स्तर की मानसिक प्रक्रियाएं और संवेदी प्रत्याशा थी। बीजिंग के शोधकर्ताओं के समूह ने इसी तरह का एक अन्य अध्ययन किया। अध्ययन में 20-20 लोगों के दो समूह लिए। पहले समूह के लोगों को लंबी सांस लेने (योग की तर्ज पर 4 सांस प्रति मिनट) के लिए प्रशिक्षित किया। दूसरा समूह कंट्रोल समूह था जिन्हें सांस सम्बंधी कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। तुलना करने पर पाया कि प्रशिक्षित किए गए समूह में कार्टिसोल का स्तर कम था और उनकी एकाग्रता लंबे समय तक बरकरार रही। अंत में, ज़कारो और उनके साथियों ने एक समीक्षा में बताया है कि धीरे-धीरे सांस लेने की तकनीक सह-अनुकंपी (पैरासिम्पेथैटिक) तंत्रिका सम्बंधी गतिविधी को बढ़ाती है, भावनाओं को नियंत्रित करती है और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रखती है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://cff2.earth.com/uploads/2019/03/13142119/Taking-a-deep-breath-can-improve-concentration-on-simple-tasks-730×410.jpg