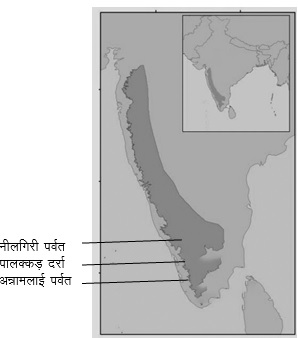

पृथ्वी का लगभग 70 प्रतिशत मीठा पानी अंटार्कटिक एवं आर्कटिक और हिमालय, एंडीज़ तथा ऐल्प्स जैसे ऊंचे पर्वतों पर हिमनदों, हिमाच्छदों व पर्माफ्रॉस्ट के बर्फ के रूप में है। पर्वतीय नदियों के जल प्रवाह में ऊंचे पर्वतीय हिमनदों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये नदियां पर्वतीय राज्यों और नीचे के मैदानी क्षेत्रों के लाखों लोगों की आजीविका का सहारा हैं। पिछले कुछ दशकों से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनद खामोशी से धीरे-धीरे सिकुड़ रहे हैं। हिमनदों के पतला पड़ने और सिकुड़ने से उनके हाइड्रोलॉजिकल गुणों में परिवर्तन होता है जिसका प्रभाव घाटी क्षेत्र में मीठे पानी के प्रवाह और पानी की उपलब्धता पर पड़ रहा है। जलवायु की स्थिति में बदलाव के चलते ऊंचे पर्वतीय हिमनदों से बहकर आने वाले पानी की मात्रा में कमी-बेशी की संभावना है। इसकी वजह से इन क्षेत्रों में जल संसाधन पर असर पड़ेगा, विशेष रूप से शुष्क मौसम या सूखे वर्षों के दौरान। विश्व भर के पिघलते हिमनदों और हिमाच्छदों से बहने वाला जल नदियों से होते हुए अंतत: समुद्र में पहुंचेगा जिससे समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि होगी और तटीय क्षेत्रों तथा टापुओं के जलमग्न होने की संभावना बनी रहेगी। इससे आबादी वाले कई तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे।

बर्फीले तथा हिमनदीय क्षेत्रों को आम तौर पर अछूता पर्यावरण माना जाता रहा है लेकिन हाल ही में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि ऐसे क्षेत्रों में भी पर्यावरण प्रदूषकों के भंडार हो सकते हैं। ये प्रदूषक या तो हिमपात के साथ या सीधे बर्फ की सतह पर पहुंच सकते हैं। हिमनदों का पिघला हुआ बर्फ हिमनद-जनित पर्यावरण को संदूषित करने में द्वितीयक स्रोत के रूप में काम करता है; मूल स्रोत के चुक जाने के वर्षों बाद तक। अध्ययनों से पता चलता है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक की बर्फीली परतों में प्रदूषकों का उच्च स्तर है जो हज़ारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हिमनदों में समाहित हो गया है। आर्कटिक क्षेत्र में पाए गए ज़हरीले कार्बनिक यौगिक, अम्ल, धातु तथा रेडियोन्यूक्लाइड्स के चिंह युरोप, उत्तरी अमेरिका और पूर्व-सोवियत संघ में उस दशक में किए गए मानवजनित उत्सर्जन से मेल खाते हैं जब ऐसा उत्सर्जन अधिकतम था। मध्य हिमालय से प्राप्त आइस कोर रिकॉर्ड के अनुसार युरोप की औद्योगिक क्रांति के दौरान उत्सर्जित ज़हरीली धातुएं ही हिमालय के शिखरों के वायुमंडल पर हावी थीं। बढ़ती आबादी और तेज़ी से औद्योगीकृत होते एशियाई देशों से निकटता के कारण, विश्व के अन्य पर्वतीय हिमनदों की तुलना में, हिमालय के हिमनदों तक ज़्यादा वायुमंडलीय प्रदूषक पहुंचते हैं। इसके परिणामस्वरूप जल प्रवाह का संतुलन प्रभावित होने के अलावा हिमनदों का पिघलना हिमालयी पर्वतीय राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक मुद्दा है।

वास्तव में हिमनद सिर्फ बर्फ के विशाल खंड नहीं होते, बल्कि ये जीवन से परिपूर्ण हैं – वायरस, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल जैसे विभिन्न सूक्ष्मजीवों और अकशेरुकीय जीवों का भंडार हैं। इनमें हवा के माध्यम से आसपास तथा दूर-दराज़ क्षेत्रों के प्राकृतिक मलबे और मानवजनित दूषित पदार्थ भी कैद हो जाते हैं।

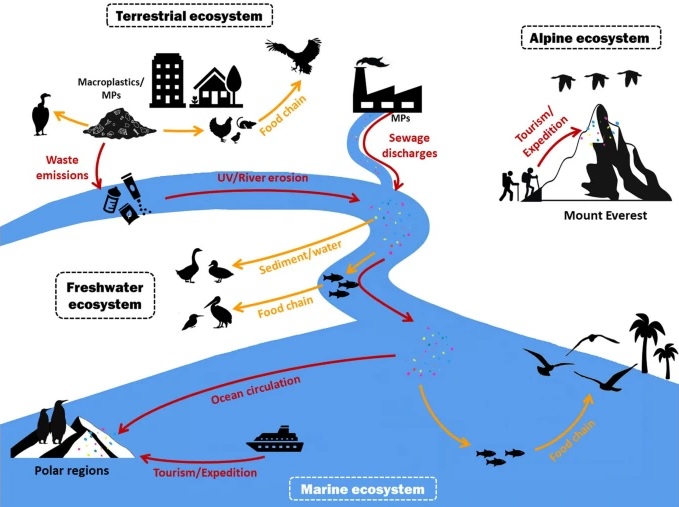

हिमनद और इनके आसपास के पर्यावरण में देखे गए मानवजनित संदूषक पदार्थों में ब्लैक कार्बन, रेडियोन्यूक्लाइड्स, ज़हरीले तत्व, माइक्रोप्लास्टिक, नाइट्रोजन आधारित प्रदूषक और दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषक हैं। औद्योगीकरण, खनन और कृषि कार्यों जैसी इंसानी गतिविधियों से पर्यावरण में प्रदूषक तत्व उत्सर्जित होते हैं जो दूर-दूर तक व्याप्त वायुमंडलीय परिवहन प्रणाली के माध्यम से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। जैसे-जैसे हिमनद पिघलते हैं, वैसे-वैसे इनमें कई दशकों से संचित पोषक तत्व और प्रदूषक पदार्थ जल राशियों में पहुंच जाते हैं जो नीचे के पारिस्थितिकी तंत्रों को भी प्रभावित कर सकते हैं।

प्रदूषकों की सबसे अधिक मात्रा क्रायोकोनाइट रंध्रों में पाई जाती है। क्रायोकोनाइट रंध्र हिमनद की सतह पर पानी से भरे छिद्र होते हैं जो हिमनद में फंसी हुई तलछट के आसपास की बर्फ ज़्यादा पिघलने के कारण बनते हैं। क्रायोकोनाइट महीन चट्टानी कणों, कालिख (soot) और सूक्ष्मजीवों से निर्मित एक गहरे रंग की भुरभुरी धूल है जो बर्फ, हिमनदों या हिमाच्छदों पर जमा हो जाती है। ये कार्बनिक पदार्थ, पोषक तत्वों एवं अन्य तत्वों को चक्रित करने के गतिशील स्थल हैं जो हिमनद की सतह के अन्यथा शुष्क और सुखाने वाले वातावरण में संभव नहीं हो सकता है। क्रायोकोनाइट्स तब बनते हैं जब प्रकाश संश्लेषक सायनोबैक्टीरिया पर्यावरण में चिपचिपे पदार्थ छोड़ते हैं। ये खनिज धूल, सूक्ष्मजीव और कार्बनिक पदार्थों को एकत्रित कर कणिकाओं का रूप देते हैं। परोपजीवी बैक्टीरिया इन कणिकाओं में बस जाते हैं। इन बैक्टीरिया द्वारा जैविक पदार्थों के अपघटन से ह्यूमिक पदार्थों का निर्माण होता है जिससे कणिकाओं का रंग गहरा हो जाता है। गहरे रंग के कारण क्रायोकोनाइट कणिकाएं और अधिक धूप सोखती हैं जिससे बर्फ पिघलता है और सतह पर छिद्र बन जाते हैं। समय के साथ इन क्रायोकोनाइट रंध्रों की गहराई बढ़ती जाती है और पानी के छोटे-छोटे पोखर बन जाते हैं। ये पोखर मानवजनित संदूषकों के भंडार के रूप में कार्य करते हैं।

क्रायोकोनाइट रंध्रों में जमा होने वाले प्राथमिक प्रदूषकों में ब्लैक कार्बन तथा ब्राउन कार्बन एयरोसोल हैं। ब्लैक कार्बन वाहनों में ईंधन के अधूरे दहन का परिणाम होता है और ब्राउन कार्बन एयरोसोल फसलों के जलने और जंगल की आग से उत्पन्न होता है। ब्लैक कार्बन बर्फ को काला और मटमैला रंग प्रदान करता है जो आसपास की सफेद या नीली बर्फ की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अधिक सोखता है। नतीजतन, बर्फ अपेक्षाकृत तेज़ी से पिघलता है और हिमनदों के सिकुड़ने की दर में वृद्धि होती है। पिघलने की दर में वृद्धि से बर्फ में फंसे पुराने प्रदूषक, बैक्टीरिया और वायरस मुक्त हो जाते हैं जिससे पर्यावरण पर मानवजनित गतिविधि का प्रभाव और तेज़ हो जाता है।

वर्तमान में माइक्रोप्लास्टिक्स महासागरों, नदियों और हवा सहित पृथ्वी के लगभग हर पर्यावरण में पाए जाते हैं। हाल के अध्ययनों से हिमालय के हिमनदों में माइक्रोप्लास्टिक्स की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। संभावना है कि ये माइक्रोप्लास्टिक पिघले पानी के माध्यम से नदियों और तालों में मिल सकते हैं जो लाखों लोगों की जल आपूर्ति को दूषित कर सकते हैं। क्रायोकोनाइट छिद्रों में कीटनाशकों सहित पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल और पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन जैसे लंबे समय तक टिकाऊ कार्बनिक प्रदूषकों की काफी मात्रा जमा हो सकती है। मानव बस्तियों, पर्यटक पड़ावों और कृषि गतिविधियों के नज़दीकी हिमालयी हिमनदों में इनका उच्च स्तर पाया गया है। इन प्रदूषकों की उपस्थिति के चलते ऐसे बैक्टीरिया का प्राकृतिक चयन हुआ है जो इनको पचाने में सक्षम हैं। मानवजनित एंटीबायोटिक दवाओं के संदूषण के परिणामस्वरूप क्रायोकोनाइट रंध्रों में एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी बैक्टीरिया की तादाद भी बढ़ी है। हाल के वर्षों में बर्फ पिघलने की दर में वृद्धि के चलते गर्मियों में ये सूक्ष्मजीव काफी बड़ी संख्या में क्रायोस्फेरिक वातावरण से निकलकर मानव बस्तियों के नज़दीकी पारिस्थितिक तंत्रों में पहुंच जाते हैं। चूंकि इनमें से कुछ सूक्ष्मजीव और वायरस रोगजनक भी हो सकते हैं इसलिए बर्फ में उपस्थित सूक्ष्मजीवों से स्थानीय महामारी की चिंता पैदा हुई है।

कार्बनिक प्रदूषकों के अलावा, क्रायोकोनाइट रंध्रों में आर्सेनिक, सीसा, कैडमियम और पारा जैसी भारी धातुएं भी हो सकती हैं जिनकी उच्च मात्रा विषैली होती है। हालांकि, हो सकता है कि ये हानिकारक तत्व चट्टानों के क्षरण और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक घटनाओं से उत्पन्न हुए हों, लेकिन खनन और औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसी मानव गतिविधियां संभवत: इनके मुख्य स्रोत हैं।

क्रायोकोनाइट कणिकाओं में प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोतों से उत्पन्न फालआउट रेडियोन्यूक्लाइड्स (एफआरएन) भी जमा हो सकते हैं; इन स्रोतों में ब्रह्मांडीय विकिरण, परमाणु हथियार परीक्षण और चेरनोबिल एवं फुकुशिमा जैसी परमाणु दुर्घटनाएं शामिल हैं। दुनिया भर में कई क्रायोस्फीयर्स में फालआउट रेडियोन्यूक्लाइड्स का पता चला है। इनमें विशेष रूप से सीज़ियम-137, एमेरिशियम-241 और लेड-201 शामिल हैं। इन रेडियोन्यूक्लाइड्स की मात्रा किसी परमाणु दुर्घटना वाले अत्यधिक दूषित स्थल के बराबर हो सकती है। युरोपीय हिमनदों के क्रायोकोनाइट में सीज़ियम-137 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्तर से अधिक पाया गया है। सीज़ियम-137 तो अपनी 30 साल की अल्प अर्धायु के कारण पर्यावरण में घट रहा है, लेकिन मूल रेडियोन्यूक्लाइड्स के विघटन से बनने वाले रेडियोन्यूक्लाइड्स बढ़ भी रहे हैं। इस तरह फॉलआउट रेडियोन्यूक्लाइड्स कई पीढ़ियों तक पर्यावरण में बने रहेंगे जिससे पारिस्थितिक तंत्र और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्यों और अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। डब्ल्यूएचओ ने पीने के पानी में फालआउट रेडियोन्यूक्लाइड्स के निम्न व मध्यम स्तर पर भी कैंसर और आनुवंशिक विकृतियों की संभावना जताई है।

इन रंध्रों में संदूषकों के जमा होने का कारण क्रायोकोनाइट द्वारा पिघले बर्फ में से कोलाइडीय और अन्य घुले पदार्थों को इकट्ठा करना है। क्रायोकोनाइट में महीन कण (जैसे मिट्टी और गाद) और कार्बनिक पदार्थ (विभिन्न कोशिकीय बहुलक पदार्थों सहित) होते हैं जिनमें फॉलआउट रेडियोन्यूक्लाइड्स, ट्रेस धातुओं और पोषक तत्वों के लिए उच्च बंधन क्षमता होती है। चूंकि अधिकांश हिमालयी झीलों का विस्तार हिमनदों के सिकुड़ने के कारण हो रहा है, ऐसे में यह संभव है कि इन झीलों में जमा होने वाली तलछट में प्रदूषकों का स्तर काफी अधिक होगा। ये प्रदूषक इन झीलों के पारिस्थितिक तंत्रों के जलीय जीवन और मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। इससे उन समुदायों का सबसे अधिक नुकसान होगा जो पीने के पानी के लिए हिमनद पोषित नदियों पर निर्भर हैं। ऐसे प्रदूषक पदार्थों के निरंतर संपर्क से कैंसर, प्रजनन सम्बंधी विकार और विकास सम्बंधी समस्याओं सहित विभिन्न स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। लिहाज़ा, जलवायु परिवर्तन और हिमनदों के सिकुड़ने के संदर्भ में क्रायोस्फीयर में जमा दूषित पदार्थों के संभावित स्वास्थ्य प्रभाव चिंता का विषय हैं। जैसे-जैसे हिमनद पिघलेंगे, हिमालय की नदियों में बहने वाले पानी की मात्रा में वृद्धि होगी और संभव है कि इससे विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में संदूषण सम्बंधी जोखिमों में भी वृद्धि होगी। जैसा कि शुरू में बताया गया था, हिमनदों के सिकुड़ने से पूर्व में संग्रहित दूषित पदार्थ भी उजागर हो सकते हैं जिससे स्वच्छ जल आपूर्ति में अतिरिक्त प्रदूषक मिल सकते हैं। गर्माती दुनिया में हिमनदों का निरंतर पिघलना और क्रायोस्फीयर सिस्टम में उभरते हुए घुलनशील प्रदूषकों की उच्च मात्रा को ध्यान में रखते हुए मीठे पानी के स्रोतों में प्रदूषक पदार्थों का जोखिम बढ़ जाएगा। यह एक बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसे में हिमालय में क्रायोकोनाइट रंध्रों और हिमनदों के आसपास की झीलों में जैव-रासायनिक चक्र, पारिस्थितिकी और दूषित पदार्थों के संचय को समझना डाउनस्ट्रीम पर्यावरण में मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में इन संदूषक पदार्थों के प्रभाव को समझने के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है। इस समस्या की गंभीरता का आकलन करने के लिए हिमनदों और क्रायोकोनाइट रंध्रों में प्रदूषकों के स्तर की निगरानी करने के साथ पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य पर इन प्रदूषकों के प्रभाव को कम करने के लिए रणनीति विकसित करना आवश्यक है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://images.spot.im/v1/production/lvsdcvfjwn0w5wem2tgn