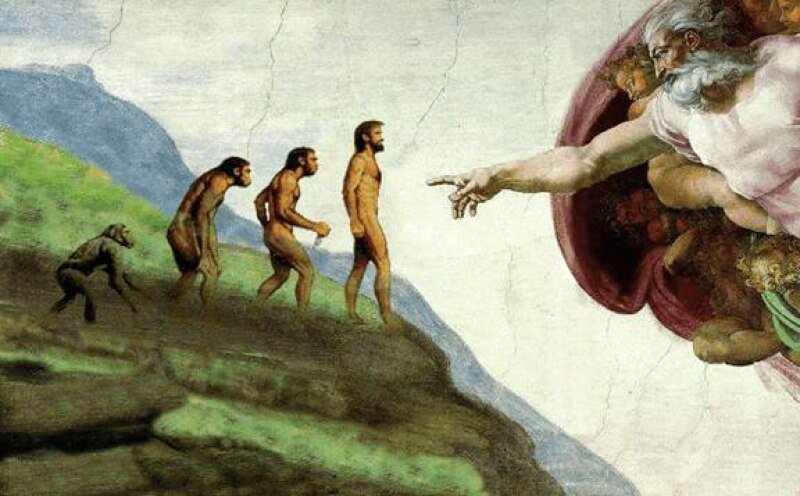

क्रमिक जैव विकास के फलस्वरूप आज से लगभग पच्चीस लाख साल पहले मानव के विकास की शृंखला की शुरुआत अफ्रीका में होमो वंश के उद्भव के साथ हुई। फिर काल क्रम में इसकी कई प्रजातियां विकसित हुर्इं और अंत में आधुनिक मानव प्रजाति (होमो सेपिएंस) का विकास आज से करीब दो लाख वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में हुआ।

आधुनिक मनुष्य के इतिहास की शुरुआत आज से सत्तर हजार पहले संज्ञानात्मक क्रांति (Cognitive revolution) के रूप में हुई जब उसने बोलने की, शब्द गठन करने की क्षमता पाई। और तब वह अपने मूल स्थान से अन्य क्षेत्रों — युरोप, एशिया वगैरह में पसरता गया।

इतिहास का अगला पड़ाव करीब 12 हज़ार साल पहले कृषि क्रांति के साथ आया, जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया। मनुष्य अब यायावर नहीं रह गया, वह स्थायी बस्तियों में रहने लगा। सभ्यता और संस्कृति के विकास की कहानियां बनने लगीं।

अब जब मनुष्य ने समझने और अपनी समझ ज़ाहिर करने की क्षमता हासिल कर ली थी, तो उसने अपने चारों ओर के परिवेश के साथ अपने रिश्ते को समझने की कोशिश की। धरती, आसमान और समंदर को समझने की कोशिश की। जानकारियां इकठ्ठी होती चली गर्इं। ये जानकारियां विभिन्न समय में अनेक धाराओं में प्रतिष्ठित हुई। ये धाराएं धर्म कहलार्इं।

अब मनुष्य के पास अपनी समस्याओं, कौतूहल और सवालों के जवाब पाने का एक जरिया हासिल हो गया था।

जीवनयापन के लिए आवश्यक सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राचीन काल के मनीषियों द्वारा हमें धार्मिक ग्रंथों अथवा मौखिक परंपराओं में उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। मान्यता यह बनी कि इन ग्रंथों और परंपराओं के समीचीन अध्ययन और समझ के ज़रिए ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लोगों की आस्था थी कि वेद, कुरान और बाइबिल जैसे धर्मग्रंथों में विश्व ब्राहृांड के सारे रहस्यों का विवरण उपलब्ध है। इन धर्मग्रंथों के अध्ययन या किसी जानकार, ज्ञानी व्यक्ति से संपर्क करने पर सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसलिए नया कुछ आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं रह गई है।

ज़िम्मेदारी के साथ कहा जा सकता है कि सोलहवीं सदी के पहले मनुष्य प्रगति और विकास की आधुनिक अवधारणा में विश्वास नहीं करते थे। उनकी समझ थी कि स्वर्णिम काल अतीत में था और विश्व अचर है। जो पहले नहीं हुआ, वह भविष्य में नहीं हो सकता। युगों की प्रज्ञा के श्रद्धापूर्वक अनुपालन से स्वर्णिम अतीत को वापस लाया जा सकता है और मानवीय विदग्धता हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के कई पहलुओं में सुधार ज़रूर ला सकती है लेकिन दुनिया की बुनियादी समस्याओं से उबरना मनुष्य की कूवत में नहीं है। जब सर्वज्ञाता बुद्ध, कन्फ्यूशियस, ईसा मसीह, और मोहम्मद तक अकाल, भुखमरी, रोग और युद्ध रोकने में नाकामयाब रहे तो इन्हें रोकने की उम्मीद करना दिवास्वप्न ही है।

हालांकि तब की सरकारें और संपन्न महाजन शिक्षा और वृत्ति के लिए अनुदान देते थे, किंतु उनका उद्देश्य उपलब्ध क्षमताओं को संजोना और संवारना था, न कि नई क्षमता हासिल करना। तब के शासक पुजारियों, दार्शनिकों और कवियों को इस आशा से दान दिया करते थे कि वे उनके शासन को वैधता प्रदान करेंगे और सामाजिक व्यवस्था को कायम रखेंगे। उन्हें इनसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं रहती थी कि वे नई चिकित्सा पद्धति का विकास करेंगे या नए उपकरणों का आविष्कार करेंगे और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करेंगे। सोलहवीं शताब्दी से जानकारियों की एक स्वतंत्र धारा उभरी। इसे वैज्ञानिक धारा के रूप में पहचाना जाता है।

वैज्ञानिक क्रांति ने सन 1543 में कॉपर्निकस की विख्यात पांडुलिपि डी रिवॉल्युशनिबस ऑर्बियम सेलेस्चियम (आकाशीय पिंडों की परिक्रमा) के प्रकाशन के साथ आहट दी थी। इस पांडुलिपि ने स्पष्टता के साथ ज्ञान की पारंपरिक धाराओं की स्थापित मान्यता (कि पृथ्वी ब्राहृांड का केंद्र है) के साथ अपनी असहमति की घोषणा की। कॉपर्निकस ने कहा कि पृथ्वी नहीं, बल्कि सूर्य ब्राह्मांड का केंद्र है। पारंपरिक प्रज्ञा (wisdom) के साथ असहमति वैज्ञानिक नज़रिए की पहचान है।

कॉपर्निकस की पांडुलिपि के प्रकाशन के 21 साल पहले मेजेलान का अभियान पृथ्वी की परिक्रमा कर स्पेन लौटा था। इससे यह स्थापित हुआ कि पृथ्वी गोल है। इससे इस विचार को आधार मिला कि हम सब कुछ नहीं जानते। नई जानकारियां हमारी जानकारियों को गलत साबित कर सकती हैं। कोई भी अवधारणा, विचार या सिद्धांत ऐसा नहीं होता जो पवित्र और अंतिम हो और जिसे चुनौती न दी जा सके।

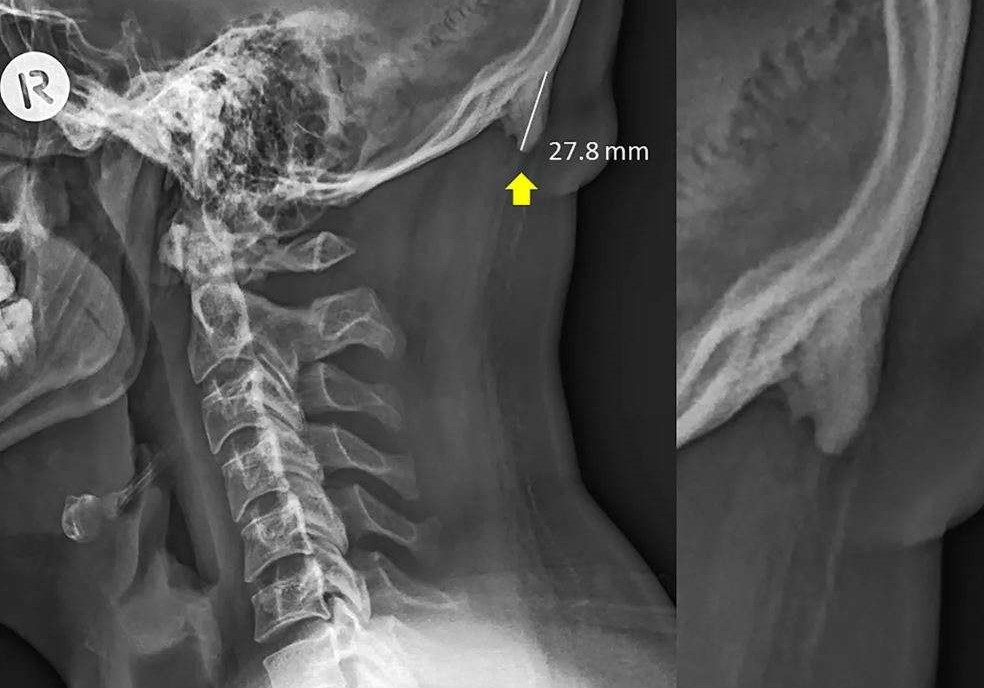

अगली सदी में फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते ने वैज्ञानिक तरीकों से सारे स्थापित सत्य की वैधता का परीक्षण करने की वकालत की। अंतत: सन 1859 में चार्ल्स डार्विन द्वारा प्राकृतिक वरण से विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किए जाने के साथ ही वैज्ञानिक विचारधारा को व्यापक स्वीकृति और सम्माननीयता मिली।

विज्ञान की पहचान इस बात में निहित है कि वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषयों के बारे में सामूहिक अज्ञान को खुले तौर पर स्वीकार करता है। विज्ञान का वक्तव्य है कि डार्विन ने कभी नहीं दावा किया कि वे जीव वैज्ञानिकों की आखिरी मोहर हैं और उनके पास सारे सवालों के अंतिम जवाब हैं। धर्म का आधार आस्था है, विज्ञान का आधार है परंपरा से मिली प्रज्ञा से असहमति। विज्ञान सवाल पूछने को प्रोत्साहित करता है, जबकि धर्म सवाल उठाने को निरुत्साहित करता है।

आधुनिक विज्ञान का आधार यह स्वीकृति है कि हम सब कुछ नहीं जानते। और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि विज्ञान स्वीकार करता है कि नई जानकारियां हमारी जानकारियों को गलत साबित कर सकती हैं।

विज्ञान अज्ञान को कबूल करने के साथ-साथ नई जानकारियां इकट्ठा करने का लक्ष्य रखता है। अवलोकनों को इकट्ठा कर उन्हें व्यापक सिद्धातों में बदलने के लिए गणितीय उपकरणों का उपयोग कर ऐसा किया जाता है। आधुनिक विज्ञान नए सिद्धांत देने तक सीमित नहीं रहता, इन सिद्धांतों का उपयोग नई क्षमताएं हासिल करने और नई तकनीकों को विकसित करने में होता है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://geneticliteracyproject.org/wp-content/uploads/2018/12/12-3-2018-1590709_orig1.jpg