डॉ. डी. बालसुब्रमण्यन, सुशील चंदानी

जब हम अपने परिजनों और दोस्तों की सेहत की चिंता करते हैं तो अक्सर चर्चा हमारे हार्मोन (hormones) पर चली जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा इंसुलिन (insulin) और थायरॉइड हार्मोन (thyroid hormone) पर होती है। हार्मोन अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाने वाले सिग्नलिंग (signaling molecules) अणु होते हैं। ये हमारे शरीर में एक-दूसरे से दूर-दूर मौजूद अंगों और ऊतकों के बीच संवाद की सुविधा मुहैया करवाते हैं। संकेत कई तरह की शारीरिक और व्यावहारिक कार्यविधियों को नियंत्रित करते हैं, जैसे वृदधि (growth) और परिपक्वता, नींद (sleep), पाचनक्रिया (digestion) और तनाव प्रतिक्रियाएं (stress responses) वगैरह।

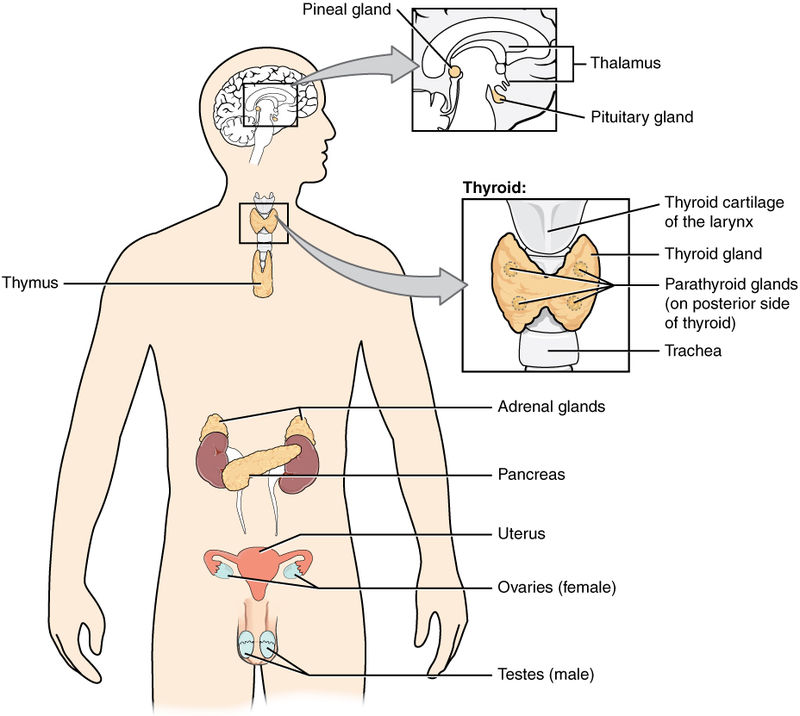

स्कूली शिक्षा (school education) के दौरान हमें मानव शरीर में हार्मोन की भूमिका के बारे में समझाया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावी (endocrine glands) ग्रंथियों का आकार और आकृति कैसी होती है, और वे हमारे शरीर में कहां-कहां मौजूद होती हैं।

इन ग्रंथियों के विवरणों में गौर करने लायक बात यह होती है कि ये ग्रंथियां कितनी छोटी हैं। वयस्कों में प्रत्येक एड्रीनल ग्रंथि (adrenal gland), जो दोनों किडनियों (kidneys) के ऊपर पाई जाती हैं, का वज़न 5-10 ग्राम होता है। मस्तिष्क (brain) की मध्य रेखा में पाई जाने वाली पीनियल ग्रंथि (pineal gland) चावल के दाने के बराबर और उसी की आकृति जैसी होती है, और इसका वज़न 50-150 मिलीग्राम होता है। गर्दन (neck) में पाई जाने वाली थायरॉइड ग्रंथि आकार में तितली (butterfly-shaped) की तरह होती है और इसका वज़न लगभग 25 ग्राम होता है।

आकार बनाम कार्य

एक पहेली जो अब तक अनसुलझी थी, वह है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के आकार (size) में इतना अधिक अंतर कैसे या क्यों होता है। जहां थायरॉइड ग्रंथि का वज़न करीब दस-दस रुपए के तीन सिक्कों जितना होता है, वहीं पीनियल ग्रंथि का वज़न चावल के दाने जितना होता है। अब हाल ही में, इस्राइल (Israel) के वाइज़मैन इंस्टीट्यूट (Weizmann Institute) के यूरी एलोन (Uri Alon) के समूह ने हमारे शरीर के कई हार्मोन के लिए इस पहेली का जवाब खोज लिया है; उनका यह अध्ययन आईसाइंस (iScience journal) पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

अपने अध्ययन में उन्होंने हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों में कोशिकाओं की संख्याओं की गणना की। मसलन, पैराथायरॉइड ग्रंथि (parathyroid gland) जिनमें से चार गर्दन में पाई जाती हैं। प्रत्येक पैराथायरॉइड ग्रंथि मसूर के दाने बराबर होती हैं, और प्रत्येक का वज़न 120 मिलीग्राम होता है। प्रत्येक में लगभग 1 करोड़ कोशिकाएं होती हैं जो पैराथायराइड हार्मोन (parathyroid hormone) स्रावित करती हैं। दूसरी ओर, एड्रीनल कॉर्टेक्स (adrenal cortex) बहुत बड़ा होता है, जिसका वज़न 5 ग्राम से अधिक होता है और इसमें 4.5 अरब कोशिकाएं होती हैं जो कॉर्टिसोल (cortisol) का स्राव करती हैं।

वे सभी कोशिकाएं जो किसी हार्मोन अणु का लक्ष्य होती हैं, उनकी सतह पर उस अणु के लिए एक रिसेप्टर (receptor) होता है। इन रिसेप्टर्स वाली कोशिकाओं को चिन्हित करके और सूक्ष्मदर्शी (microscope) की मदद से ऊतक के एक हिस्से में कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। यह अध्ययन दर्शाता है कि हार्मोन-स्रावी कोशिकाओं की संख्या उनके द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन की लक्षित कोशिकाओं की संख्या के अनुपात में होती है। प्रत्येक हार्मोन उत्पादक कोशिका के लिए लगभग 2000 लक्ष्य कोशिकाएं होती हैं।

एड्रीनल कॉर्टेक्स ग्रंथि अपेक्षाकृत बड़ी होती है, जैसी कि थायरॉइड ग्रंथि भी होती है। एड्रीनल कॉर्टेक्स द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन एड्रीनेलीन (adrenaline) शरीर की उन सभी कोशिकाओं से जुड़ता है जिनमें नाभिक (nucleus) होता है। दूसरी ओर, थायरॉइड हार्मोन पूरे शरीर में चयापचय संतुलन (metabolic balance) बनाए रखता है। पैराथायराइड हार्मोन एक छोटी ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसका लक्ष्य गुर्दे (kidneys), अग्न्याशय (pancreas) और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (central nervous system) के कुछ हिस्से होते हैं।

कुछ हार्मोन उन अंगों द्वारा स्रावित होते हैं जो अन्य कार्य भी करते हैं। अग्न्याशय (pancreas, weight 80-100 grams) पाचन एंज़ाइमों (digestive enzymes) का स्राव करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। अलबत्ता, अग्न्याशय की केवल 1-2 प्रतिशत कोशिकाएं ही इंसुलिन बनाती हैं, जो लिवर (liver) और मांसपेशियों की कोशिकाओं को लक्षित करती हैं।

आहार (diet) और अन्य स्वास्थ्य उपायों (health tips) द्वारा हार्मोनल स्तरों में समायोजन हमारे स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे, नियत अंतराल पर भोजन व उपवास (intermittent fasting) रक्त में प्रवाहित इंसुलिन की सांद्रता को कम करता है क्योंकि भोजन का सेवन न करने पर इंसुलिन स्राव की आवश्यकता कम हो जाती है। रेशों (fiber-rich diet) की अधिकता वाला आहार, नियमित व्यायाम (regular exercise), पर्याप्त नींद (adequate sleep) और कम तनाव (low stress) भी इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित (कम) रखते हैं। इंसुलिन स्तर कम हो तो हमारे शरीर की कोशिकाएं रक्त से अधिक दक्षता से ग्लूकोज़ (glucose) ले पाती हैं। यह इंसुलिन प्रतिरोध (insulin resistance) को रोकने में मदद करता है। इन अंगों का मात्र सूक्ष्म आकार देखकर हमारे स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव को आंकना गलत होगा। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://en.wikipedia.org/wiki/Endocrine_gland#/media/File:1801_The_Endocrine_System.jpg