पुराने समय में जब घर में कोई बीमार पड़ता था तो उसका इलाज करने के लिए पारिवारिक चिकित्सक को घर बुलाया जाता था। चिकित्सक सबसे पहले मरीज़ के चेहरे, कनपटी और छाती की त्वचा छूकर देखते थे। यह उन्हें जल्दी बीमारी पता लगाने में मदद करता था। त्वचा छूने पर यदि सामान्य से अधिक गर्म लगती है तो मरीज़ को बुखार है; यदि त्वचा का रंग सामान्य से अधिक फीका है, तो मरीज़ को डिहाइड्रशेन (पानी की कमी) है और उसे अधिक पानी पीने की आवश्यकता है; अगर त्वचा नीली पड़ गई है तो मरीज़ को अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत है; और अगर त्वचा गीली लगती है तो मरीज़ को व्यायाम या शारीरिक श्रम कम करने की ज़रूरत है। फिर वे मरीज़ को उपयुक्त औषधि के रूप में गोलियां, घुटी या इंजेक्शन देते थे।

इसके विपरीत, अब हम मरीज़ को दिखाने के लिए डॉक्टर के क्लीनिक जाते हैं, जहां रोग का पता लगाने के लिए वे मरीज़ को नैदानिक केंद्र (पैथॉलॉजी) भेजते हैं और उसकी रिपोर्ट के आधार पर दवा देते हैं। त्वचा देख-छूकर रोग का पता करना अब बीते ज़माने की बात हो गई है।

वैसे इस समय त्वचा विशेषज्ञ एक दिलचस्प तरीके का उपयोग कर रहे हैं। इस तरीके में वे एक महीन बहुलक-आधारित पट्टी में वांछित औषधि डालते हैं जिसे मरीज़ की बांह या छाती की त्वचा पर चिपका दिया जाता है। फिर इस पट्टी में बहुत हल्का विद्युत प्रवाह किया जाता है, और पसीने के माध्यम से दवा सीधे शरीर में चली जाती है। इस प्रकार यह पहनी जा सकने वाली व्यक्तिगत चिकित्सा तकनीक है जिसमें गोलियां या औषधि नहीं खानी पड़ती। माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक और जैव-संगत पोलीमर के आने से आज हमारे पास “इलेक्ट्रॉनिक त्वचा” (ई-त्वचा) है, नैनोवायर की मदद से इसे त्वचा पर जोड़ा जा सकता है और माइक्रो बैटरी की मदद से इसमें विद्युत प्रवाहित की जा सकती है।

पसीने की भूमिका

गौर करेंगे तो देखेंगे कि इसमें हमारे शरीर के सक्रिय तरल यानी पसीने को नज़रअंदाज कर दिया गया है या इसे महज एक अक्रिय वाहक के रूप में देखा जा रहा है जिसकी कोई अन्य भूमिका नहीं है। यह हाल ही में हुआ है कि हमारे शरीर में पसीने की भूमिका और इसमें मौजूद रसायनों के बारे में हमारी समझ और इसका इस्तेमाल बढ़ा है। पसीना हमारी पूरी त्वचा में वितरित तीन प्रकार की ग्रंथियों से निकलता है। ये ग्रंथियां पानी और कई अन्य पदार्थों को स्रावित करके हमारे शरीर के तापमान को 37 डिग्री सेल्सियस (या 98.4 डिग्री फैरनहाइट) बनाए रखने में मदद करती हैं। हमारे मस्तिष्क में तापमान-संवेदी तंत्रिकाएं (न्यूरॉन्स) होती हैं, जो शरीर के तापमान और चयापचय गतिविधि का आकलन करके पसीना स्रावित करने वाली ग्रंथियों को नियंत्रित करती हैं। इस तरह पसीना हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है।

पसीने में क्या होता है? यह 99 प्रतिशत पानी होता है जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड आयन, अमोनियम आयन, यूरिया, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज़ जैसे अन्य पदार्थ होते हैं। किसी मरीज़ के पसीने में मौजूद पदार्थों के विश्लेषण और इसकी तुलना एक सामान्य व्यक्ति के पसीने करें, तो पसीना एक नैदानिक तरल हो सकता है (ठीक उसी तरह जिस तरह शरीर के अन्य तरल पदार्थ होते हैं)। जैसे, सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी में मरीज़ के पसीने में सोडियम और क्लोराइड आयनों का अनुपात और सामान्य व्यक्ति के पसीने में सोडियम और क्लोराइड आयनों का अनुपात अलग-अलग होता है। इसी तरह डायबिटीज़ के रोगी के पसीने में ग्लूकोज़ की मात्रा सामान्य व्यक्ति से अधिक होती है। लेकिन इन नैदानिक तरीकों में समस्या पसीने की मात्रा की है।

ई–त्वचा आधारित निदान

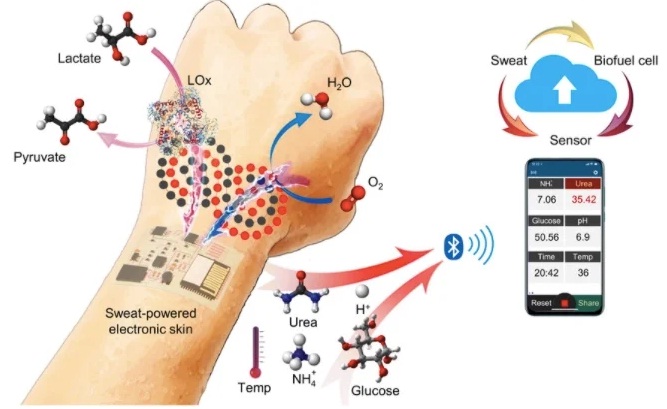

यहां आधुनिक तकनीक का महत्व सामने आता है। अब माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक और ई-त्वचा पट्टी दोनों उपलब्ध हैं। वैज्ञानिक इनका उपयोग पट्टी में लगे उपयुक्त संवेदियों की मदद से, पसीना निकलने के वक्त ही उसमें मौजूद में कुछ चुनिंदा पदार्थों की मात्रा का पता लगाने में कर रहे हैं। लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम ई-त्वचा पट्टी पर एक की बजाए कई पदार्थों की जांच के लिए सेंसर लगाकर, एक साथ कई जांच कर पाएं?

इस बारे में कैलिफोर्निया के जीव विज्ञानी, भौतिक विज्ञानी, कंप्यूटर विशेषज्ञ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों द्वारा एक महत्वपूर्ण अध्ययन 2016 में नेचर पत्रिका प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने ई-त्वचा पट्टी पर एक नहीं बल्कि छह सेंसर जोड़े थे जो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन, लैक्टेट और ग्लूकोज़ की मात्रा और पसीने का तापमान पता करते हैं। ये सेंसर इस तरह लगाए गए थे कि सेंसर और त्वचा के बीच हमेशा संपर्क बना रहे। प्रत्येक सेंसर से आने वाले विद्युत संकेतों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित किया जाता है और माइक्रो-नियंत्रक को भेजा जाता है। इन संकेतों को ब्लूटूथ की मदद से मोबाइल फोन या अन्य स्क्रीन पर पढ़ा जा सकता है, या एसएमएस, ईमेल के ज़रिए किसी को भेजा जा सकता है या क्लाउड इंटरफेस पर अपलोड भी किया जा सकता है।

2017 में इन्हीं शोधकर्ताओं ने प्रोसिडिंग्स ऑफ दी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में एक और पेपर प्रकाशित किया था। चूंकि एक जगह स्थिर रहने वाले (या गतिहीन) लोगों में प्राकृतिक रूप से पसीना बहुत कम निकलता है इसलिए शोधकर्ताओं ने आयनटोफोरेसिस नामक तरीके का उपयोग किया। इसमें वांछित स्थान को पसीना स्रावित करने के लिए उत्तेजित किया जा सकता है और पर्याप्त मात्रा में पसीना प्राप्त किया जा सकता है। फिर किसी सामान्य व्यक्ति और सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले व्यक्तियों में सम्बंधित पदार्थों का विश्लेषण किया और पसीने में ग्लूकोज के स्तर को भी देखा। जांच के लिए प्रयुक्त शीट उनके द्वारा पूर्व में उपयोग की गई एकीकृत शीट जैसी थी। अध्ययन में उन्होंने पाया कि एक सामान्य व्यक्ति में प्रति लीटर 26.7 मिली मोल सोडियम आयन और 21.2 मिली मोल क्लोराइड आयन होते हैं (ध्यान दें कि यहां सोडियम आयन का स्तर क्लोराइड आयन के स्तर से अधिक है), जबकि सिस्टिक फाइब्रोसिस के रोगी में सोडियम आयन का स्तर 2.3 मिली मोल और क्लोराइड आयन का स्तर 95.7 मिली मोल था (जो सोडियम आयन की अपेक्षा कहीं अधिक है)। ध्यान रहे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस विशेषज्ञों द्वारा किए जाने वाली सामान्य जांच में भी यही नतीजे मिलते हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि उपवास के दौरान ग्लूकोज़ पीने पर पसीने और रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है।

गौरतलब है कि इन सब परीक्षणों में, प्रोब और सेंसरों को संचालित करने के लिए माइक्रोबैटरी की मदद से विद्युत प्रवाहित करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि इन ई-त्वचा का रोबोटिक्स और अन्य उपकरणों में उपयोग करना है, तो क्या हम इन बैटरियों से निजात पा सकते हैं, और पसीने में मौजूद पदार्थों का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने वाले जैव र्इंधन के रूप में कर सकते है?

कुछ दिनों पहले साइंस रोबोटिक्स में प्रकाशित शोध इसी सवाल का जवाब देता है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने लोगों की ई-त्वचा पट्टी पर लॉक्स एंज़ाइम जोड़ा। यह लॉक्स एंज़ाइम पसीने में मौजूद लैक्टेट के साथ क्रिया करता है और इसे एक बायोएनोड (जैविक धनाग्र) पर पायरुवेट में ऑक्सीकृत कर देता है, और एक बायोकेथोड (जैविक ऋणाग्र) पर ऑक्सीजन को पानी में अवकृत कर देता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत ऊर्जा, बिना किसी बाहरी स्रोत के, ई-त्वचा पट्टी को संचालित करने के लिए पर्याप्त होती है – क्या शानदार तरीका है!

और अंत में, कोविड-19 संक्रमण के दिनों में यह जानना लाभप्रद है कि पसीने में कोई भी रोगजनक (बैक्टीरिया या वायरस) नहीं होता; इसके उलट इसमें एक कीटाणु-नाशक प्रोटीन होता है जिसे डर्मसीडिन कहते हैं। हो सकता है कि डर्मसीडिन या इसका संशोधित रूप एंटी-वायरस की तरह काम कर जाए।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.allaboutcircuits.com/uploads/thumbnails/Perspiration-powered_electronic_skin.jpg