भारत में कोविड-19 की दूसरी भयावह लहर ने देश को गंभीर स्थिति में पहुंचा दिया है। वैज्ञानिक समुदाय यह समझने के प्रयास कर रहा है कि कोरोनावायरस के कौन-से संस्करण इसके लिए ज़िम्मेदार हैं।

ऐसा बताया जा रहा है कि संस्करण बी.1.617 अधिक संक्रामक और प्रतिरक्षा को चकमा देने में सक्षम है। जंतुओं पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि यह संस्करण गंभीर रूप से बीमार करने में सक्षम हो सकता है। गौरतलब है कि बी.1.617 संस्करण पूरे भारत में प्रमुख संस्करण के रूप में उभरा है।

कुछ समय पूर्व भारत में कोविड-19 के मामलों में अचानक वृद्धि के पीछे कई संस्करणों के होने का कारण बताया जा रहा था। जीनोमिक डैटा के आधार पर यूके में पहचाना गया बी.1.1.7 संस्करण दिल्ली और पंजाब में देखा गया था जबकि पश्चिम बंगाल में नया संस्करण बी.1.618 और महाराष्ट्र में बी.1.617 संस्करण प्रमुख रूप से पाया गया है। बी.1.617 संस्करण सबसे प्रमुख संस्करण के रूप में उभरा है जिसके मामले दिल्ली में काफी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस सम्बंध में नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल के निदेशक सुरजीत सिंह कई राज्यों में उछाल के पीछे बी.1.617 संस्करण को प्रमुख मान रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बी.1.617 को ‘चिंताजनक संस्करण’ की श्रेणी में रखा है। इसका मतलब है कि यह संस्करण पूर्व के ज्ञात संस्करणों की तुलना में तेज़ी से फैलता है, गंभीर रूप से बीमार करता है या फिर प्रतिरक्षा से बच निकलने में सक्षम है। हाल ही में यूके सरकार ने बी.1.617.2 उप-प्रकार को भी इसी श्रेणी में डाला है। कुछ अन्य ‘चिंताजनक संस्करण’ भी उभरे हैं। पी.1 संस्करण ब्राज़ील में दूसरी लहर का प्रमुख कारण बताया गया है जबकि यूके में बी.1.1.7 संस्करण के कारण कोविड मामलों में काफी वृद्धि देखी गई।

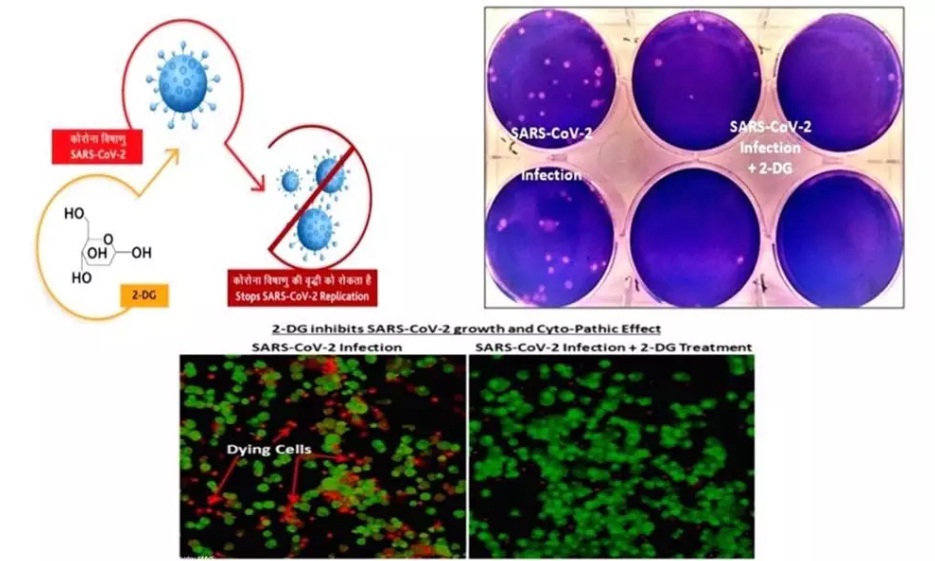

हालांकि, बी.1.617 पर डैटा अभी जारी हुआ है लेकिन ऐसा अनुमान है कि यह भारत में पहले से उपस्थित कई संस्करणों में से उभरा है। सबसे पहले इस संस्करण का पता अक्टूबर में चला था। इसके बाद से जनवरी के अंत में बढ़ते मामलों को देखते हुए इस संस्करण पर निगरानी बढ़ा दी गई और महाराष्ट्र में बी.1.617 एक प्रमुख संस्करण के रूप में पाया गया। तब से इसके कई उपवंश उभरने लगे। बी.1.617 में वैज्ञानिकों ने वायरस के स्पाइक प्रोटीन में आठ उत्परिवर्तन देखे हैं। इनमें से दो उत्परिवर्तन ऐसे थे जो इसे अधिक संक्रामक बनाते हैं और तीसरा उत्परिवर्तन वही है जिसने पी.1 को प्रतिरक्षा को चकमा देने में सक्षम बनाया है।

यह भी पता चला है कि बी.1.617 संस्करण पिछले संस्करणों की तुलना में आंतों और फेफड़ों की कोशिकाओं में प्रवेश करने में थोड़ा अधिक सक्षम है। हालांकि, इससे अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह मामूली-सा बदलाव कैसे संचरण में वृद्धि करता है। फिर भी जीवों पर किए गए अध्ययन में बी.1.617 संस्करण ने काफी गंभीर रूप से बीमार किया है।

इस विषय में युनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज के वायरोलॉजिस्ट रविन्द्र गुप्ता के शोध से पता चला है कि टीकाकृत लोगों की एंटीबॉडीज़ अन्य संस्करणों की तुलना में बी.1.617 के विरुद्ध कम प्रभावी हैं। टीकाकृत लोगों के सीरम में आम तौर पर एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं जो वायरस को बेअसर करते हुए कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचाते हैं। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि दिल्ली में जिन स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों को कोवीशील्ड का टीका लगाया गया है और जो दोबारा से संक्रमित हुए हैं उनमें अधिकांश में बी.1.617 संस्करण पाया गया है। लेकिन उनके अनुसार यह टीके को किसी भी तरह से असरहीन नहीं बनाते हैं।

इसी तरह जर्मनी की टीम ने पूर्व में सार्स-कोव-2 से ग्रसित 15 लोगों के सीरम का परीक्षण किया और पाया कि उनके एंटीबॉडीज़ पिछले संस्करणों की तुलना में बी.1.617 के विरुद्ध लगभग 50 प्रतिशत कम प्रभावी हैं। फाइज़र टीके की दो खुराक प्राप्त लोगों के सीरम का परीक्षण करने पर देखा गया कि एंटीबॉडीज़ बी.1.617 के विरुद्ध लगभग 67 प्रतिशत कम प्रभावी हैं। इसके साथ ही भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन टीका और कोवीशील्ड पर एक अप्रकाशित अध्ययन टीके को प्रभावी बताते हैं। जबकि वैज्ञानिकों ने कोवैक्सीन द्वारा उत्पन्न एंटीबॉडीज़ की प्रभाविता में कुछ कमी पाई है।

फिर भी गुप्ता ने चेतावनी दी है कि प्रयोगशाला में किए गए ये सभी अध्ययन छोटे समूहों पर किए गए हैं जिनमें अन्य ‘चिंताजनक संस्करणों’ की तुलना में एंटीबॉडी प्रभावशीलता में मामूली कमी देखी गई है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने किसी संस्करण के टीके की प्रतिरक्षा से बच निकलने की क्षमता का पता लगाने के लिए सीरम परीक्षण को उचित नहीं बताया है। टीकों से बड़ी संख्या में एंटीबॉडी का उत्पादन होता है जिसके चलते टीके की क्षमता में मामूली गिरावट महत्वपूर्ण नहीं होती है। इसके अलावा, प्रतिरक्षा प्रणाली के अन्य भाग जैसे टी-कोशिकाओं पर भी कोई प्रभाव नहीं देखा गया है।

उदाहरण के तौर पर, बी.1.351 संस्करण को एंटीबॉडी को निष्क्रिय करने की क्षमता के रूप में देखा जाता है जबकि मनुष्यों पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि कई टीके गंभीर बीमारी को रोकने में इस संस्करण के विरुद्ध काफी प्रभावी रहे हैं। इन्हीं कारणों से टीकों को बी.1.617 के विरुद्ध भी काफी प्रभावी माना जा रहा है जो गंभीर रूप से बीमार पड़ने से बचा सकते हैं। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://cdn.the-scientist.com/assets/articleNo/68733/aImg/42077/variants-article-l.jpg