आधुनिक मनुष्यों के लिए स्वस्थ और बुद्धिमान रहने के लिए दिन में तीन बार भोजन करना आदर्श नुस्खा लगता है। फिर भी जैव विकास के नज़रिए से देखें तो हमारा शरीर कभी-कभी उपवास के लिए या कुछ समय भूखा रहने के लिए अनुकूलित हुआ है क्योंकि मनुष्यों के लिए लगातार भोजन उपलब्ध रहेगा इसकी गारंटी नहीं थी ।

निस्संदेह उपवास हमारी पंरपरा का एक हिस्सा है; यह कई संस्कृतियों में प्रचलित है – हिंदुओं में एकादशी से लेकर करवा चौथ तक के व्रत; यहूदियों के योम किप्पुर, जैनियों का पर्युषण पर्व, मुसलमानों के रमज़ान के रोज़े, ईसाइयों में लेंट अवधि वगैरह। तो सवाल है कि क्या व्यापक स्तर पर उपवास का चलन यह संकेत देता है कि यह मन को संयमित रखने के अलावा स्वास्थ्य लाभ देता है।

वर्ष 2016 में दी लैसेंट पत्रिका में प्रकाशित 186 देशों के आंकड़ों के विश्लेषण में पता चला है कि अब मोटापे से ग्रसित लोगों की संख्या कम-वज़न वाले लोगों की संख्या से अधिक है। दो पीढ़ी पहले की तुलना में हमारा जीवनकाल भी काफी लंबा है। इन दोनों कारकों ने मिलकर समाज पर बीमारी का बोझ काफी बढ़ाया है। और व्यायाम के अलावा, सिर्फ उपवास और कैलोरी कटौती या प्रतिबंध (CR) यानी कैलोरी को सीमित करके स्वस्थ जीवन काल में विस्तार देखा गया है।

उपवास बनाम कैलोरी कटौती

उपवास और कैलोरी कटौती दोनों एक बात नहीं है। कैलोरी कटौती का मतलब है कुपोषण की स्थिति लाए बिना कैलोरी सेवन की मात्रा में 15 से 40 प्रतिशत तक की कमी करना। दूसरी ओर, उपवास कई तरीकों से किए जाते हैं। रुक-रुककर उपवास यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग (IF) में आप बारी-बारी 24 घंटे बिना भोजन के (या अपनी खुराक का 25 प्रतिशत तक भोजन ग्रहण करके) बिताते हैं और फिर अगले 24 घंटे सामान्य भोजन करके बिताते हैं। सावधिक उपवास (पीरियॉडिक फास्टिंग) में आप हफ्ते में एक या दो दिन का उपवास करते हैं और हफ्ते के अगले पांच दिन सामान्य तरह से भोजन करते हैं। समय-प्रतिबंधित आहार (TRF) में पूरे दिन का भोजन 4 से 12 घंटे के भीतर कर लिया जाता है। और उपवासनुमा आहार यानी फास्टिंग-मिमिकिंग डाइट (FMD) में महीने में एक बार लगातार पांच दिनों के लिए अपनी आवश्यकता से 30 प्रतिशत तक कम भोजन किया जाता है। इसके अलावा, भोजन की मात्रा घटाने के दौरान लिए जाने वाले वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अनुपात को कम-ज़्यादा किया जा सकता है ताकि पर्याप्त वसा मिलती रहे।

जापान में ओकिनावा द्वीप में स्वस्थ शतायु लोगों की संख्या काफी अधिक है, क्योंकि वहां के वयस्क हारा हाची बू का पालन करते हैं – जब पेट 80 प्रतिशत भर गया होता है तो वे खाना बंद कर देते हैं। कुछ संप्रदायों के बौद्ध भिक्षु दोपहर में अपना अंतिम भोजन (TRF) कर लेते हैं।

कई अध्ययनों में कृन्तकों और मनुष्यों पर व्रत के ये विभिन्न तरीके जांचे गए हैं – हम मनुष्यों को अक्सर प्रतिबंधित आहार लेने के नियम का पालन करना मुश्किल होता है! लेकिन जब भी इनका ठीक से पालन किया गया है तो देखा गया है कि इन तरीकों ने मोटापे को रोकने, ऑक्सीकारक तनाव और उच्च रक्तचाप से सुरक्षा दी है। साथ ही इन्होंने कई उम्र सम्बंधी बीमारियों को कम किया है और इनकी शुरुआत को टाला है।

उम्र वगैरह जैसी व्यक्तिगत परिस्थितियों को देखते हुए व्रत का उपयुक्त तरीका चुनने के लिए सावधानीपूर्वक जांच और विशेषज्ञ की सलाह आवश्यक है।

ग्लायकोजन भंडार

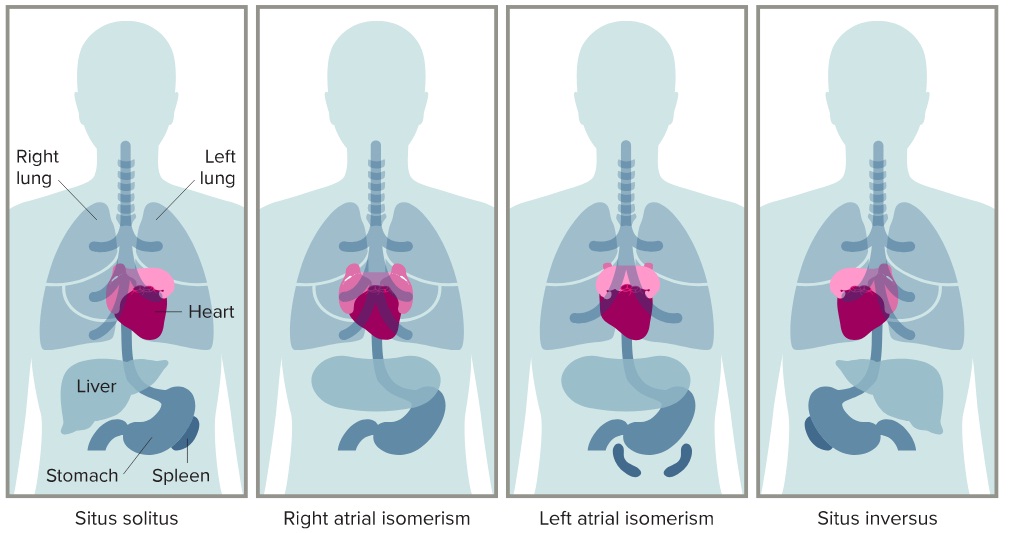

हम ग्लूकोज़ को लीवर में ग्लायकोजन के रूप में जमा रखते हैं; शरीर की ऊर्जा की मांग इसी भंडार से पूरी होती है। एक दिन के उपवास से रक्त शर्करा के स्तर में 20 प्रतिशत की कमी होती है और ग्लायकोजन का भंडार घट जाता है। हमारा शरीर चयापचय की ऐसी शैली में आ जाता है जिसमें ऊर्जा की प्राप्ति वसा-व्युत्पन्न कीटोन्स और लीवर के बाहर मौजूद ग्लूकोज़ से होती है। इंसुलिन का स्तर कम हो जाता है और वसा कोशिकाओं में वसा अपघटन के द्वारा लिपिड ट्राइग्लिसराइड्स को नष्ट किया जाता है।

मेटाबोलिक सिंड्रोम जोखिम कारकों का एक समूह है जो हृदय रोग और मधुमेह की संभावना दर्शाते हैं। साल्क इंस्टीट्यूट के सच्चिदानंद पंडा ने अपने अध्ययन में रोगियों में 10 घंटे TRF के लाभों पर प्रकाश डाला है, और रक्तचाप, हृदय की अनियमितता और शारीरिक सहनशक्ति में उल्लेखनीय सुधार देखा है। उनका यह अध्ययन सेल मेटाबॉलिज़्म में प्रकाशित हुआ है।

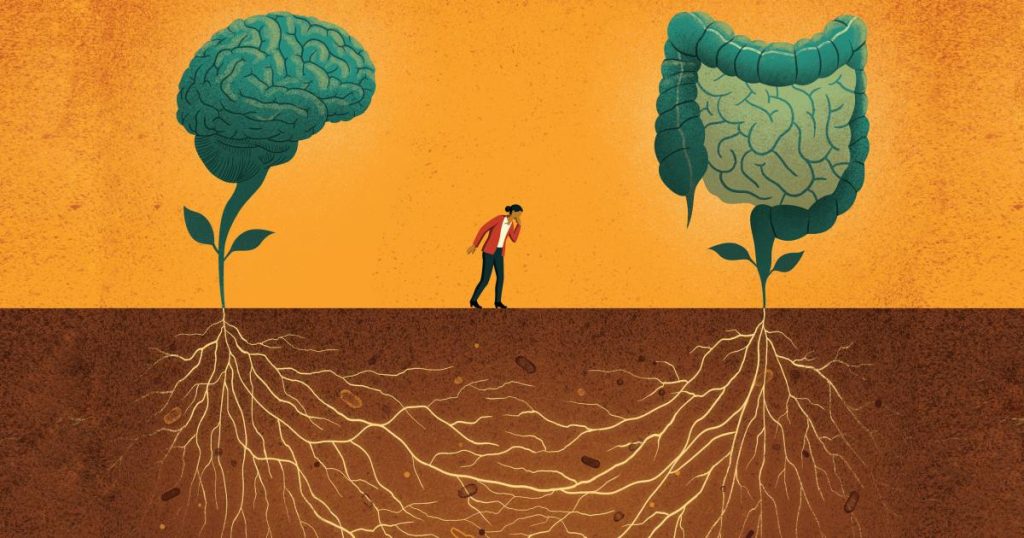

देखा गया है कि रुक-रुककर उपवास आंतों के सूक्ष्मजीव संसार को भी बदलता है। इससे बैक्टीरिया की विविधता बढ़ती है। लघु-शृंखला वाले फैटी एसिड बनाने वाले बैक्टीरिया में वृद्धि होती है जो शोथ के ज़रिए होने वाली तकलीफों (जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस) को रोकने के लिए जाने जाते हैं।

वर्ष 2021 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित परिणाम दर्शाते हैं कि फलमक्खियों में काफी दिनों तक रात में कुछ न खाने से कोशिकाओं में पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। इसे ऑटोफेगी या स्व-भक्षण कहते हैं। इसके परिणामस्वरूप उनके जीवन काल में 15 से 20 प्रतिशत तक का इजाफा होता है।

स्वभक्षण अधिकतर रात में होता है और यह शरीर की आंतरिक घड़ी द्वारा नियंत्रित होता है। तंत्रिकाओं की तंदुरुस्ती के लिए स्वभक्षण आवश्यक है; इस प्रक्रिया में त्रुटि से पार्किंसंस रोग की संभावना बढ़ाती हैं।

पोषक तत्वों की भरपूर आपूर्ति स्वभक्षण को रोकती है और प्रोटीन के जैव-संश्लेषण को बढ़ावा देने वाले मार्गों को सक्रिय करती है और इस प्रकार नवीनीकरण को बढ़ावा मिलता है। अपघटन और नवीनीकरण का यह गतिशील नियंत्रण बताता है कि लंबे समय तक कैलोरी प्रतिबंध की तुलना में इंटरमिटेंट फास्टिंग, टाइम-रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग, फास्टिंग-मिमिकिंग डाइट और पीरियॉडिक उपवास शरीर के लिए बेहतर हो सकते हैं। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.thehindu.com/sci-tech/y2yiqq/article65086663.ece/alternates/LANDSCAPE_1200/27TH-SCI_FAMILY-DINNER.jpg