सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र को ऐसे दिशानिर्देश बनाने के निर्देश दे जो यह सुनिश्चित करें कि खाद्य उत्पाद के पैकेट पर सामने की ओर ‘स्वास्थ्य रेटिंग’ के साथ-साथ ‘स्वास्थ्य चेतावनी’ अंकित हो। याचिका में यह अनुरोध भी किया गया है कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का उत्पादन करने वाले सभी उद्योगों के लिए ‘स्वास्थ्य प्रभाव आकलन’ और ‘पर्यावरण प्रभाव आकलन’ अनिवार्य किया जाए।

याचिका में यह भी अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को निर्देश दे कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वसा, नमक और शर्करा की स्वीकार्य मात्रा सम्बंधी सिफारिशों का अध्ययन करे। इसके अलावा, FSSAI अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के ‘स्वास्थ्य प्रभाव आकलन’ और ‘हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम’ का अध्ययन करके तीन माह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

याचिका का तर्क है कि अनुच्छेद 21 स्वास्थ्य का अधिकार देता है। जबकि केंद्र और FSSAI बाज़ार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों का ‘स्वास्थ्य प्रभाव आकलन’ नहीं करते हैं। उनके द्वारा ‘हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम’ भी लागू नहीं किया गया है और इससे नागरिकों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। याचिका उपरोक्त दो निकायों की निष्क्रियता को संविधान के अनुच्छेद 21 के खुलेआम उल्लंघन समान बताती है। याचिका इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि किसी भी तरह के कुपोषण से बचने के लिए और अस्वास्थ्यकर या असंतुलित आहार के कारण होने वाले गैर-संचारी रोगों को थामने के लिए स्वास्थ्यप्रद आहार आवश्यक है। स्वास्थ्यप्रद आहार कोविड-19 जैसे संक्रामक रोगों के जोखिम को भी कम करता है। और FSSAI और केंद्र की निष्क्रियता ने इस बीमारी को बढ़ाया है। हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम या स्वास्थ्य प्रभाव आकलन की अनिवर्यता न होने के कारण उपभोक्ता को ऐसा खाद्य मिलता है जिसमें कैलोरी, वसा, शर्करा व नमक की अधिकता होती है और फाइबर जैसे पोषक तत्वों की कमी होती है।

ऐसे में सवाल उठता है कि हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम के साथ आगे बढ़ा जाए या नहीं? क्या वाकई इसकी आवश्यकता है? और है तो क्यों? जिन देशों में यह लागू है, क्या वे देश अपने उपभोक्ताओं को पौष्टिक विकल्पों के बारे में अधिक जागरूक कर पाए हैं? या क्या नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल और चिंताओं की आड़ में कुछ और ही खेल रचा जा रहा है?

पोषण लेबलिंग

चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक दस वर्षों में (2016 तक) देश में मोटापे से ग्रसित लोगों की संख्या दुगनी हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि 2030 तक भारत में होने वाली कुल मौतों में से 67 प्रतिशत मौतें गैर-संचारी रोगों के कारण होंगी।

पिछले दो दशकों में आहार विविधता बदली है, जिससे असंतुलित आहार के कारण गैर-संचारी रोग बढ़े हैं। हमारे वर्तमान भोजन में कैलोरी, शर्करा, ट्रांस फैटी एसिड, संतृप्त वसा, नमक आदि की अधिकता होती है। जबकि कुछ दशक पहले हमारा भोजन प्रोटीन, फाइबर, असंतृप्त वसा और कुछ अन्य आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध होता था। भोजन में परिवर्तन के कारण देश में मोटापे की समस्या बढ़ी है। इसलिए भारत सरकार ने लगभग सभी खाद्य पदार्थों पर पोषण सम्बंधी जानकारी देना अनिवार्य किया है।

अब तक, यह जानकारी पैकेट के नीचे या पीछे की ओर एक पोषण तालिका में लिखी जाती है, जिसमें किसी खाद्य या पेय के सेवन से मिलने वाले पोषक तत्वों की लगभग मात्रा लिखी होती है। पैकेट पर एक और अनिवार्य हिस्सा है खाद्य या पेय में प्रयुक्त सामग्री की जानकारी, ताकि उपभोक्ता को पहले से यह पता हो कि जिस उत्पाद का वह सेवन कर रहा है उसमें कोई ऐसे पदार्थ तो नहीं है जिससे उसे एलर्जी है, या आस्थागत कारणों से वह उनका सेवन न करता हो – जैसे कुछ लोग प्याज़-लहसुन युक्त उत्पाद नहीं खाते।

पोषण सम्बंधी जानकारी दो तरह से दी जा सकती है;

1. लिखित तरीके से,

2. चित्र के रूप में।

वर्तमान में पोषण जानकारी लिखित तरीके से दी जाती है, जिसमें पैकेट पर एक तालिका में पोषण और प्रयुक्त सामग्री की जानकारी होती है। याचिका का सारा तर्क इसके इर्द-गिर्द है कि पोषण सम्बंधी जानकारी देने का कौन-सा तरीका बेहतर हो सकता है? यह सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपभोक्ता अनुसंधान में पाया गया है कि लिखित जानकारी पढ़ना भ्रमित कर सकता है और उपभोक्ता अक्सर सामान खरीदते समय इन जानकारियों की अनदेखी करते हैं। और यह अनदेखी लापरवाही, निरक्षरता, पोषण सम्बंधी आवश्यकताओं के प्रति उदासीनता, भाषा से अनभिज्ञता, या जागरूकता में कमी के कारण हो सकती है।

ऐसे में, यह तर्क दिया जा सकता है कि चित्रात्मक लेबल पढ़ने में आसान होते हैं जैसे कि स्टार-रेटिंग सिस्टम। स्टार रेटिंग सिस्टम एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन और रेफ्रिजरेटर जैसे बिजली से चलने वाले उपकरणों के लिए पहले से ही उपयोग की जा रही है। यह काफी हद तक भाषा और निरक्षरता की बाधा को दूर करती है। और उपभोक्ताओं को यह जानने का एक आसान और ‘विश्वसनीय’ तरीका देती है कि वे किस गुणवत्ता की वस्तु उपयोग कर रहे हैं।

स्टार रेटिंग सिस्टम के समर्थकों का कहना है कि यह निम्नलिखित पांच मानदंडों को पूरा करेगी;

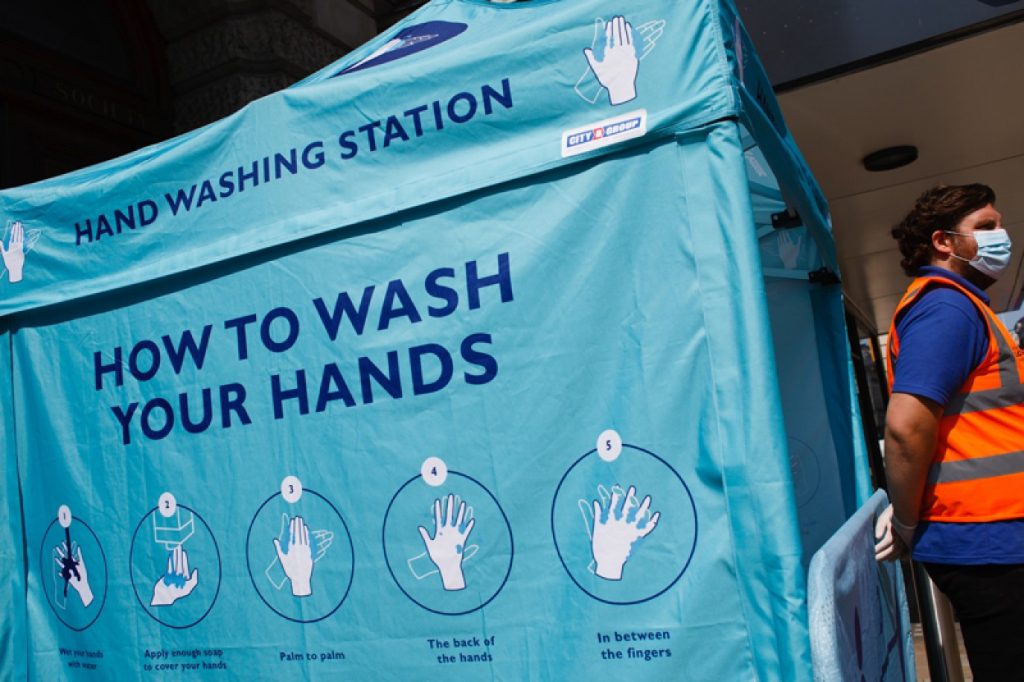

1. दृश्यता – दृश्य लेबल इस तरह बनाया जाएगा कि उस पर लोगों की नज़र जाए, और इसके लिए स्टार रेटिंग लेबल को पैकेट के सामने छापा जाएगा।

2. बोधगम्यता – लेबल ऐसा हो कि इसे समझने में उपभोक्ताओं को भाषा या साक्षरता की बाधा न आए। ऐसा करने के लिए ट्रैफिक लाइट जैसी रंग आधारित कोडिंग प्रणाली का उपयोग की जा सकता है।

3. सूचनात्मकता – लेबल को पर्याप्त और आवश्यक जानकारी देना चाहिए। लाल, पीले, हरे रंग की प्रणाली अपनाई जा सकती है – लाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, पीला सहनीय और हरा स्वास्थप्रद।

4. पठनीयता – लेबल आसानी से पढ़ने या दिखने में आना चाहिए। वर्तमान में पैकेट के पीछे जानकारी छोटे अक्षरों में या तारांकित करके दी जाती है जो उपभोक्ताओं की नज़र से बच जाती है। इस तरह जानबूझ कर छोटे टाइप या तारांकन का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए और उल्लंघन पर दंडित किया जाना चाहिए। स्टार का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि ये आसानी से दिखें।

5. वैज्ञानिक परीक्षण – लेबल का परीक्षण यह जानने के लिए किया जाना चाहिए कि क्या वह उपभोक्ता को उत्पाद के बारे में निर्णय करने में मदद करता है। लेबल के लगाए जाने से पहले और लेबल व्यवस्था शुरू होने के बाद उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए और अध्ययन के परिणामों के आधार पर उपभोक्ताओं के लिए अधिक प्रासंगिक और आकर्षक लेबल बनाने के प्रयास होने चाहिए।

खाद्य उत्पाद पर किस तरीके से पोषण जानकारी देना कारगर होगा और किस तरह से नहीं, यह तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि उपभोक्ता के क्रय व्यवहार का बहुत विस्तार से अध्ययन नहीं किया जाता। इसलिए, स्टार-रेटिंग सिस्टम के समर्थकों का प्रस्ताव है कि इसकी कारगरता जांचने के लिए फॉलोअप अध्ययन भी करना चाहिए। उनका सुझाव है कि FSSAI, WHO और गैर-सरकारी संगठन मिलकर भारत के विभिन्न हिस्सों में समय-समय पर रैंडम सर्वेक्षण कर सकते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि स्वास्थ्य स्टार रेटिंग प्रणाली प्रभावी है या नहीं। अगर नहीं है तो उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं।

क्या हम असफल प्रणाली ला रहे हैं?

चित्रित या दृश्य पोषण लेबलिंग प्रणाली के लाभ अन्य देशों में इसके लागू होने के आधार पर गिनाए जा रहे हैं। स्टार रेटिंग प्रणाली के प्रस्तावकों का कहना है कि यह प्रणाली 10 से अधिक देशों में सफल है।

लेकिन वास्तविकता निराशाजनक है। दरअसल, उपरोक्त 10 देशों में से केवल दो ही देश इस प्रणाली का पालन कर रहे हैं। ये दो देश हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड। बाकी देश मानक पोषण तालिका और सामग्री की लिखित जानकारी के साथ या तो ‘ट्रैफिक-लाइट’ प्रणाली या ‘हाई अलर्ट’ प्रणाली का उपयोग करते हैं। ट्रैफिक लाइट प्रणाली में पैकेट पर लाल, पीला या हरा बिंदु या तारा होता है जो यह दर्शाता है कि कोई चीज कितनी स्वास्थ्यप्रद है या अस्वास्थ्यकर है। हाई अलर्ट प्रणाली में किसी उत्पाद में चीनी, नमक या वसा की मात्रा अधिक होने पर यह बात पैकेट पर मोटे अक्षरों में उसकी मात्रा के साथ लिखी जाती है।

और तो और, जिन दो देशों में इस प्रणाली का पालन किया जा रहा है वहां भी यह प्रणाली कारगर साबित नहीं हुई है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि इस तरह के लेबल किसी विशेष वस्तु के सेवन के खतरों के बारे में लोगों को सजग नहीं करते हैं।

उदाहरण के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं हैं। सिगरेट या तंबाकू उत्पादों को ही लें। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के बॉक्स या पैकेट पर एक बड़ा वैधानिक चेतावनी चित्र होता है, फिर भी युवा सिगरेट पीने की इच्छा करते हैं और धूम्रपान करने वाले ये चेतावनी देखने के बावजूद भी सिगरेट खरीदना और पीना जारी रखते हैं। भारत सरकार का यह विचार कि पैकेट पर चेतावनी छापने से लोग सतर्क होंगे और इन उत्पादों को नहीं खरीदेंगे, यह पहले ही विफल साबित हो चुका है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि स्टार रेटिंग प्रणाली के लाभ तो अस्पष्ट हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि FSSAI इस प्रणाली का उपयोग कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए कर सकता है।

स्टार रेटिंग प्रणाली किसी खाद्य या पेय में उपस्थित वसा या शर्करा की सटीक मात्रा नहीं बताती। इस तरह, कोई कंपनी अपने अन्यथा हानिकारक उत्पाद में प्रोटीन, फाइबर या सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाकर (अधिक वसा, नमक और शर्करा के बावजूद) उसके लिए अच्छी रेटिंग हासिल कर लेगी।

उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय का अध्ययन बताता है कि ‘हाई अलर्ट’ प्रणाली ने उच्च कैलोरी, शर्करा, नमक, वसा आदि युक्त उत्पादों की खपत को कम किया है। इसलिए, स्वास्थ्य स्टार रेटिंग प्रणाली के बजाय हाई अलर्ट प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि हाई अलर्ट प्रणाली वास्तव में अस्वास्थकर पदार्थों की उपस्थिति के बारे में आगाह करती है और उनकी मात्रा बताती है। स्टार-रेटिंग प्रणाली में यह एक बड़ी खामी है।

ऑस्ट्रेलिया की स्टार रेटिंग प्रणाली के दुष्परिणामों पर अध्ययन किए गए हैं। इनमें पाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में 41 प्रतिशत खाद्य पदार्थों पर स्टार-रेटिंग होती है, और इसके बावजूद भी उपभोक्ता अपने द्वारा उपयोग किए जा रहे खाद्य में वसा, शर्करा, कैलोरी, नमक आदि की मात्रा से अनभिज्ञ हैं। हम दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं।

स्टार रेटिंग प्रणाली लागू करने से परिवर्तन की संभावना नहीं दिखती। यह प्रणाली लोगों को विश्वास दिलाएगी कि पोषण के बारे में चिंता की जा रही है, इसकी आड़ में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद बेचे जाएंगे। कंपनियों पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता कि वे अपने खरीदारों को स्वास्थ्यप्रद उत्पाद पेश करेंगी, क्योंकि उनकी रुचि तो ऐसा उत्पाद देने में है जिसकी लागत बहुत कम हो और उसे ऊंचे दामों पर बेचा जा सके।

स्टार-रेटिंग सिस्टम के अन्य नुकसान भी हैं। किस उत्पाद को कौन सी रेटिंग मिलेगी, इसका निर्धारण करने वाले बेंचमार्क में ढील या संशोधन के लिए कंपनियां सरकार को घूस भी दे सकती हैं। और यह हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि हम न्यूनतम मज़दूरी को लागू करने में विफल रहे हैं, हम न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने में विफल रहे हैं और हम अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे दिहाड़ी मज़दूरों के लिए बेहतर माहौल देने में असफल रहे हैं। मानकों में हेराफेरी नहीं होगी, यह सुनिश्चित करना एक चुनौती होगी।

स्टार रेटिंग प्रणाली के कारण एक और समस्या उत्पन्न होगी। यह कंपनियों द्वारा की जा रही बेइमानी को पकड़ना मुश्किल बना देगी। उदाहरण के लिए मैगी को ही लें। एमएसजी और सीसा (लेड) की अत्यधिक मात्रा के कारण मैगी की आलोचना की गई थी। पूरे भारत से लिए गए 12 में से 10 नमूनों में सीसा की मात्रा अस्वीकार्य स्तर पर निकली थी। मैगी में सीसा और एमएसजी की अत्यधिक मात्रा की शिकायत की जा सकी क्योंकि इसकी सामग्री और पोषण की मात्रा के बारे में पारदर्शिता थी। अन्यथा इस तरह के अनाचार होते रह सकते हैं और इन पर ध्यान तब जाएगा जब लोग वास्तव में बीमार होने और मरने लगेंगे।

निष्कर्ष

भोजन एक बुनियादी ज़रूरत है। और लाभ कमाना भी कोई अपराध नहीं है। लेकिन कंपनियों को इस बारे में बहुत संवेदनशील होने की ज़रूरत है कि मुनाफा कमाने के लिए क्या स्वीकार्य है, और उपभोक्ता के स्वास्थ्य को नज़रअंदाज़ कर अपना लाभ बनाना अस्वीकार्य और अनैतिक है।

इसका समाधान कोई बीच का रास्ता हो सकता है, जिसमें दो या दो से अधिक प्रणालियों को लागू किया जाए। उत्पाद की एक नज़र में परख के लिए और कुछ हद तक भाषागत बाधा को पार करने के लिए अलग-अलग रंग वाले स्टार अंकित किए जाएं, और अगर किसी खाद्य पदार्थ में अत्यधिक मात्रा में वसा, शर्करा, नमक, कैलोरी है तो उसे बड़े और मोटे शब्दों में छापा जाए। इसके साथ ही पैकेट के पीछे पोषक तत्व और सामग्री तालिका भी दी जाए। यह प्रणाली लचीली होगी क्योंकि यह सभी तरह के उपभोक्ताओं को जानकारी देगी – स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ता पोषण चार्ट और अवयव देखकर उत्पाद चुन सकता है, निरक्षर या उस भाषा से अनजान व्यक्ति स्टार देखकर।

अलबत्ता, यह एक बड़ी समस्या का शॉर्ट-कट समाधान है। शिक्षा में कमी, स्वस्थ रहने के लिए हमारी संस्कृति में प्रोत्साहन की कमी, उपभोक्ता जागरूकता की कमी, उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी और इस तरह की नीतियों पर सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने की इच्छा की कमी। ये समस्याएं लंबे समय से हमारे साथ हैं। और सरकार को अच्छी शिक्षा के माध्यम से तर्क करने वाले नागरिक बनाने में कोई रुचि नहीं है क्योंकि जो नागरिक सवाल नहीं करते हैं उन पर शासन करना आसान होता है। इन मुद्दों को संबोधित करने और सुधारने में एक लंबा समय लगेगा। जागरूक नागरिक बनाने में बहुत अधिक धन भी लगता है। लेकिन वर्तमान में हम अंतर्निहित समस्या को खत्म करने के बजाय शॉर्ट-कट सुधार तलाश रहे हैं। क्योंकि समस्या को खत्म करना न केवल कठिन और महंगा है बल्कि पहले तो हमें यह स्वीकार करने की ज़रूरत है कि हम गलत हैं। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://cdn-a.william-reed.com/var/wrbm_gb_food_pharma/storage/images/publications/food-beverage-nutrition/foodnavigator-asia.com/headlines/business/health-star-ratings-nestle-and-unilever-come-out-top-in-india-but-scores-are-low/10781160-1-eng-GB/Health-star-ratings-Nestle-and-Unilever-come-out-top-in-India-but-scores-are-low_wrbm_large.jpg