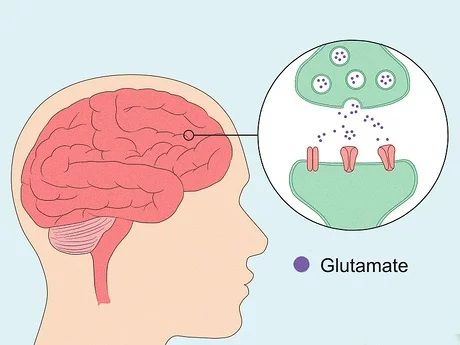

कोई बहुत ही दिमाग खपाऊ काम करने का बाद अचानक कोई छोटी-मोटी बात ही याद नहीं रहती, जैसे नाश्ते में क्या खाया था या बाहर किस काम के लिए निकले थे। अब, एक अध्ययन बताता है कि घंटों तक कठिन दिमागी काम करने के बाद दिमाग क्यों जवाब दे जाता है – संभवत: ग्लूटामेट का विषाक्त मात्रा में निर्माण; ग्लूटामेट मस्तिष्क में प्रचुरता में पाया जाने वाला एक रासायनिक सिग्नल है।

मानसिक थकान की व्याख्या की यह पहली कोशिश नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना रहा है कि कठिन दिमागी कार्य करने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है और ये मस्तिष्क को उसी तरह थका सकते हैं जैसे कठोर परिश्रम शरीर (मांसपेशियों) को थका देता है। कुछ वैज्ञानिक तो यह कहते हैं कि कृत्रिम मिठास वाली चीज़ें खाने-पीने की बजाय असली चीनी युक्त चीज़ें लेना दिमाग को पैना कर सकता है। लेकिन व्याख्या की कोशिश जारी है।

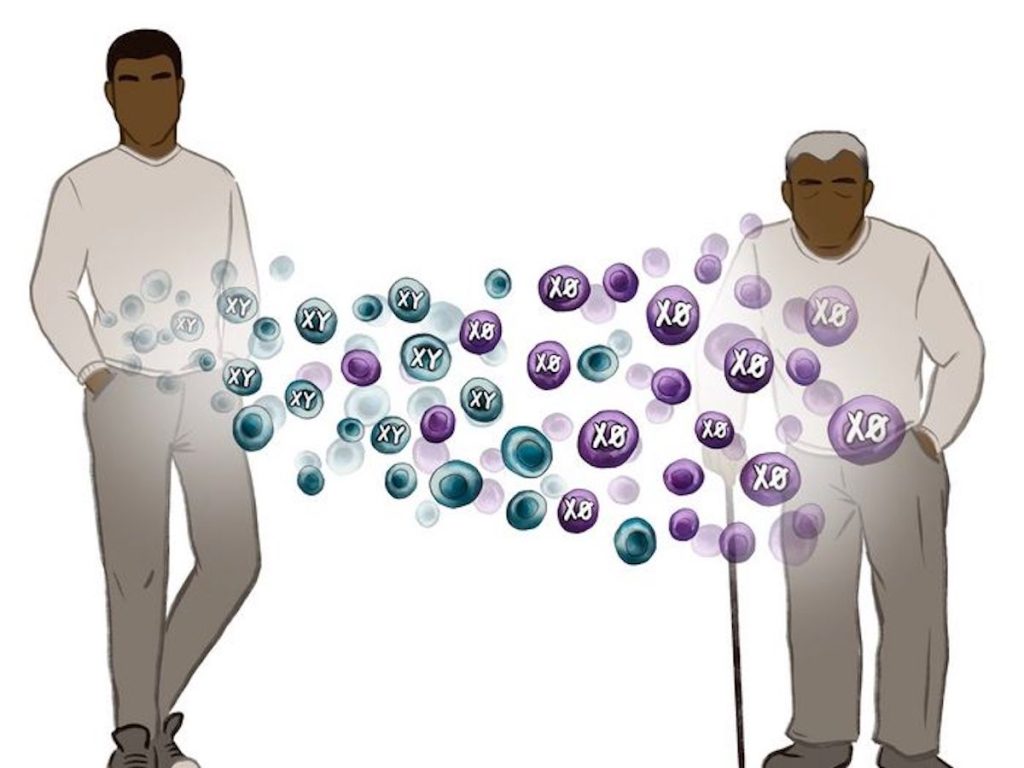

ऐसे ही एक प्रयास में पैरिस विश्वविद्यालय के तंत्रिका विज्ञानी एंटोनियस वाइलर और उनके साथियों ने मानसिक थकान से सम्बंधित व्यवहार – जैसे आसान और त्वरित संतुष्टि तलाशना या तैश में आकर निर्णय लेना – और ग्लूटामेट के स्तर के बीच सम्बंध पर ध्यान दिया। आम तौर पर ग्लूटामेट न्यूरॉन्स को उत्तेजित करता है। यह सीखने और स्मृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन इसकी अत्यधिक मात्रा मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को तबाह कर सकती है – इसके कारण कोशिका मृत्यु से लेकर दौरे पड़ने तक की समस्या हो सकती है।

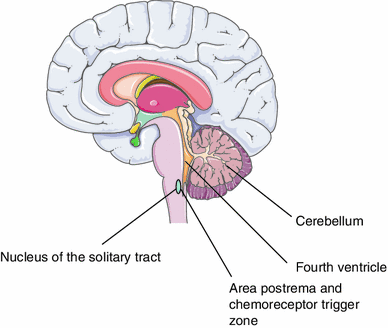

ग्लूटामेट के स्तर पर निगरानी रखने के लिए शोधकर्ताओं ने एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जिसके लिए दिमाग में सुई वगैरह नहीं चुभोनी पड़ती है। चूंकि मस्तिष्क का लेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा एकाग्रचित्त होने और योजना बनाने में मदद करता है इसलिए अध्ययन में मस्तिष्क के इसी हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया गया। देखा गया है कि जब व्यक्ति मानसिक रूप से थक जाता है तो यह हिस्सा सुस्त हो जाता है।

अध्ययन में शामिल 39 प्रतिभागियों को शोधकर्ताओं ने दो समूहों में बांटा। एक समूह को मानसिक रूप से थकाने वाले मुश्किल कार्य दिए। इस समूह को एक तो यह बताना था कि कंप्यूटर स्क्रीन पर तेज़ी से सिलसिलेवार आते अक्षर हरे रंग के थे या लाल, अपरकेस (केपिटल) थे या लोअरकेस वगैरह। दूसरा उन्हें बताना था कि स्क्रीन पर दिखाई गई संख्या तीन कदम पहले दिखाए गए अक्षर से मेल खाती है या नहीं। प्रयोग लगभग 6 घंटे चला। दूसरे समूह के प्रतिभागियों को इन्हीं कार्यों के आसान संस्करण दिए गए थे।

प्रयोग के दौरान समय बीतने के साथ शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों की संज्ञानात्मक थकान को कई बार मापा। इसके लिए उन्हें ऐसे विकल्पों में से चुनने का कहा गया जिनमें संयम की ज़रूरत पड़ती है – जैसे उन्हें चुनना था कि तत्काल मिलने वाले पैसे न लेकर बाद में कहीं ज़्यादा पैसे लें। शोधकर्ताओं ने पाया कि आसान कार्य वाले समूह की तुलना में कठिन कार्य वाले समूह ने लगभग 10 प्रतिशत अधिक बार आवेगपूर्ण निर्णय किए। साथ ही साथ, उनके लेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्लूटामेट का स्तर लगभग 8 प्रतिशत बढ़ गया था। ‘आसान-कार्य’ समूह में ऐसा पैटर्न दिखाई नहीं दिया। नतीजे करंट बायोलॉजी में प्रकाशित हुए हैं।

हालांकि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि अत्यधिक दिमागी काम से मस्तिष्क में ग्लूटामेट का विषाक्त स्तर पर निर्माण होता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह नींद की ताकत को रेखांकित करता है, जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर मस्तिष्क को ‘साफ’ करती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्लूटामेट के स्तर के आधार पर भारी थकान और अवसाद या कैंसर जैसी स्थितियों में स्वास्थ्य लाभ की निगरानी की जा सकती है।

कई शोधकर्ताओं को संदेह है कि मस्तिष्क में एकत्रित अपशिष्ट इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते होंगे। संभवत: ग्लूटामेट शरीर के अन्य कार्यों के समन्वय में भूमिका निभाता हो। लेकिन यदि ग्लूटामेट की ऐसी भूमिका की पुष्टि होती है तो औषधियों के विकास में मदद मिलने की उम्मीद है।

बहरहाल, इस अध्ययन ने मानसिक थकान और ग्लूटामेट की भूमिका को लेकर बहस गर्मा दी है। आगे के अध्ययन स्थिति को और स्पष्ट कर सकते हैं। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.wikihow.com/images/thumb/3/3a/What-Is-Glutamate-Step-1.jpg/v4-460px-What-Is-Glutamate-Step-1.jpg.webp