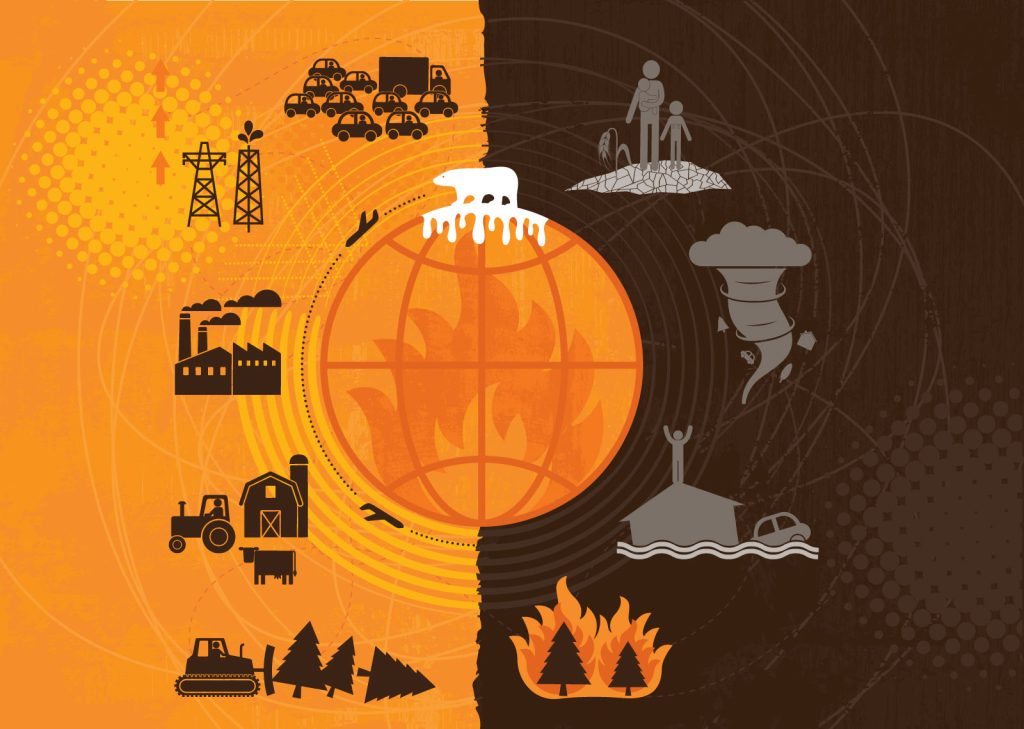

मैं पर्यावरण वैज्ञानिकों को एकाउंटेंट के रूप में देखना पसंद करता हूं। जब भी हम अर्थव्यवस्था या अपने जीवन स्तर के विकास के लिए पर्यावरण प्रतिकूल तरीके अपनाते हैं तो हम वास्तव में प्रकृति से कुछ ऋण ले रहे होते हैं। यह ऋण बढ़ता रहता है जब तक कि प्रकृति इसे वसूलने नहीं लगती। जब हम इस प्राकृतिक ऋण का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं, तो प्रकृति वैश्विक तापमान में वृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि, समुद्र के स्तर में वृद्धि और हिमनदों के पिघलने जैसे उपाय करना शुरू कर देती है। पर्यावरण वैज्ञानिक कोशिश करते हैं कि इस ऋण का हिसाब रखें क्योंकि प्रकृति हमेशा ध्यान रखती है कि उसे कितनी वसूली करना है। आपको लगेगा कि जलवायु परिवर्तन के बारे में वैज्ञानिकों के विचार जानना लाज़मी है लेकिन हमारे वैश्विक राजनेता ऐसा नहीं सोचते।

जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनेता इसे एक वैश्विक घटना के रूप में देखते हैं और सतही तौर पर देखें तो लगता है कि यह अमीर और गरीब दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस लेख के माध्यम से हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि जलवायु परिवर्तन और असमानता परस्पर सम्बंधित हैं। हम यह भी देखेंगे कि राष्ट्रों ने पृथ्वी को प्रदूषित करने के लिए किस तरह अनैतिक तौर-तरीकों का उपयोग किया है और कार्बन पदचिह्न चर्चाओं में अपना बचाव करने से पीछे भी नही हटे हैं।

जलवायु परिवर्तन व असमानता

कुछ देर के लिए भोपाल गैस त्रासदी वाली रात की कल्पना कीजिए। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र में रखे गैस कंटेनरों से रिसी हानिकारक गैस ने अमीर और गरीब के बीच अंतर नहीं किया होगा। लेकिन जब आप रिसाव के बाद के परिणामों को देखेंगे तो आपको इस आपदा से हताहत होने वाले लोगों की संख्या में एक पैटर्न दिखाई देगा।

2-3 दिसंबर 1984 को हुई भोपाल गैस त्रासदी में कई मौतें हुईं। इसमें मरने वालों की संख्या के बारे में कोई सटीक जानकारी तो नहीं है लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार तत्काल मौतों का अनुमान लगभग 2-3 हज़ार का है। इस घटना का लोगों पर दीर्घकालिक प्रभाव भी पड़ा। कार्बाइड से निकलने वाली ज़हरीली गैस के संपर्क में आने से हज़ारों लोगों में श्वसन सम्बंधी समस्याएं, आंखों की बीमारियां और अन्य चिकित्सीय जटिलताएं विकसित हुईं। इनमें से कुछ भाग्यशाली लोग तो कुछ वर्षों में स्वस्थ हो गए जबकि अन्य के लिए ये चिकित्सीय जटिलताएं उनके जीवन की नई समस्याएं बन गईं। गैस रिसाव के कारण जल स्रोतों और मिट्टी में भी दीर्घकालिक पर्यावरणीय जटिलताएं उत्पन्न हुईं। इससे प्रभावित समुदायों के स्वास्थ्य और आजीविका पर भी दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा।

प्रभावितों का एक बड़ा हिस्सा गरीब या हाशिए पर रहने वाले समुदायों से है। त्रासदी के अधिकांश पीड़ित संयंत्र के आसपास की घनी आबादी वाली झुग्गियों में रहने वाले लोग थे। यहां मुख्य रूप से कम आय वाले परिवार रहते थे जिनके पास न तो रहने के लिए पर्याप्त आवास थे और न ही स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच। यही लोग इस त्रासदी से सबसे अधिक प्रभावित हुए। भोपाल गैस त्रासदी पर्यावरणीय अन्याय और हाशिए वाले समुदाय पर इसके असंगत प्रभाव का एक ज्वलंत उदाहरण है।

लेकिन औद्योगिक आपदा का जलवायु परिवर्तन से क्या सम्बंध है? वास्तव में भोपाल गैस त्रासदी (इससे प्रभावित लोगों के लिए) कई मायनों में सड़कों पर वाहनों में वृद्धि के कारण बढ़ते प्रदूषण के समान है। एक बार गतिशील होने पर इन दोनों ही परिस्थितियों को पलटना असंभव होता है। और सिद्धांतत: प्रदूषित हवा और कारखाने से हानिकारक गैस का रिसाव सारे लोगों को लगभग समान रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

लेकिन वास्तव में जलवायु परिवर्तन का समूहों और क्षेत्रों पर अनुपातहीन प्रभाव पड़ता है। आम तौर पर निम्न-आय और हाशिए पर रहने वाले समुदायों तथा विकासशील देशों में रहने वाली असुरक्षित आबादी जलवायु परिवर्तन से अधिक गंभीर रूप से प्रभावित होती है। इन समूहों के पास जलवायु परिवर्तन के से तालमेल बनाने और इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए संसाधन सीमित और बुनियादी ढांचा निम्न-स्तर का होता है। गैस त्रासदी के संदर्भ में यह सवाल ज़रूर उठता है कि उद्योग केवल वहीं स्थापित क्यों किए जाते हैं जहां गरीब लोग रहते हैं। क्या धनी लोग अपने आवासीय क्षेत्र में ऐसे उद्योग खोलने की अनुमति देंगे? यदि सही जानकारी हो तो भी क्या गरीबों के पास इसका विरोध करने या याचिका दायर करने के लिए अमीरों के समान ही सामर्थ्य होगी? यही सवाल जलवायु परिवर्तन और अमीर बनाम गरीब देशों तथा उनके निवासियों पर इसके प्रभावों की चर्चा करते समय भी किया जा सकता है।

इसमें एक सवाल संसाधनों तक असमान पहुंच का भी है। आय में असमानता और संसाधनों तक असमान पहुंच के बीच एक गहरा सम्बंध है; आम तौर पर उच्च आय वाले लोगों के पास जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए काफी संसाधन होते हैं। इसमें जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे में निवेश, बीमा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच भी शामिल हैं। निम्न-आय वाले लोगों और समुदायों के पास इन चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन न होने के कारण वे सबसे अधिक असुरक्षित हैं।

निम्न-आय समूहों और यहां तक कि बड़े पैमाने पर गरीब राष्ट्रों को पर्यावरणीय अन्याय का सामना करना पड़ता है। वे हमेशा से पर्यावरण प्रदूषण और इससे होने वाले खतरों का अनुपातहीन बोझ उठा रहे हैं। काफी संभावना है कि ऐसे समुदाय पर्यावरण प्रदूषण और औद्योगिक खतरों के करीब रहते हों, जैसा कि भोपाल गैस त्रासदी में स्पष्ट नज़र आया। जलवायु परिवर्तन मौसम की चरम घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि करता है और मौजूदा पर्यावरणीय समस्याओं को बदतर बनाकर पर्यावरणीय अन्याय को भी बढ़ा देता है।

इस लेख में भोपाल गैस त्रासदी के कारण पानी और मिट्टी पर दीर्घकालिक प्रभाव का उल्लेख हुआ है। इस सम्बंध में स्वाभाविक सवाल है कि किसकी आजीविका मिट्टी और पानी की गुणवत्ता पर सबसे अधिक निर्भर करती है, उत्तर ‘निश्चित रूप से किसान!’ है। भारत जैसे देश में अधिकांश किसान छोटे और मझोले हैं। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पर्यावरण क्षति विभिन्न समूहों को अलग-अलग तरीके से प्रभावित करती है। दरअसल मृदा और जल प्रदूषण का एकमात्र उदाहरण भोपाल गैस त्रासदी नहीं है बल्कि दुनिया भर से निकल रहा औद्योगिक कचरा भी इस तरह की पर्यावरण क्षति करता है। जहां पानी और मिट्टी ज़हरीली हो, वहां के छोटे और मध्यम किसानों के लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। कृषि, मत्स्य पालन और अन्य जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन आजीविका को बाधित कर सकता है। इन उद्योगों पर निर्भर निम्न आय वाले लोगों के पास नए और अधिक जलवायु-अनुकूलित नौकरियों की तरफ जाने के अवसर सीमित होते हैं। इसके परिणामस्वरूप नौकरियों की कमी और गरीबी में वृद्धि अवश्यंभावी है।

नवीकरणीय और स्वच्छ स्रोतों से प्राप्त उर्जा तक पहुंच चिंता का एक और विषय है। नवीकरणीय और स्वच्छ स्रोत काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके उपयोग से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है और यह जलवायु परिवर्तन को थामने का काम करता है। यहां भी कई निम्न आय वाले परिवारों के पास किफायती और स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों तक पहुंच की कमी है जिसके कारण उन्हें जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे जलवायु में परिवर्तन तेज़ होता है। स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच में समता से जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में मदद मिल सकती है।

जलवायु परिवर्तन में सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नियमन, नीति निर्माण और शासन-प्रशासन के उसके अधिकार असमानताओं को कायम रख सकते हैं। यदि नीति निर्माण के समय समता के सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा गया तो जलवायु नियम-कायदे जाने-अनजाने में अमीरों और गरीबों को भिन्न ढंग से प्रभावित करेंगे। इस संदर्भ में जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ‘ए थ्योरी ऑफ जस्टिस’ में कहा है कि “यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि सभी (जलवायु) नीतियों को ऐसे तैयार किया जाए जिससे समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्ति को भी लाभ हो।”

देशों द्वारा अपनाए जाने वाले अनैतिक तरीके

विश्व भर के राजनेता इन समाधानों से अच्छी तरह परिचित तो हैं लेकिन इन्हें अपनाने के लिए वे तैयार नहीं हैं। उनके हिसाब से विकास और पर्यावरणीय स्थिरता तराजू के दो विपरीत छोर हैं जिनमें से किसी एक की बलि चढ़ाए बगैर दूसरे को हासिल नहीं किया जा सकता। राजनीति का झुकाव हमेशा से ही दिखावे की ओर रहा है। इसलिए, कुछ राष्ट्र अपनी छवि चमकाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संदिग्ध और आपत्तिजनक रणनीति का सहारा लेते हैं जबकि ‘विकास’ के अपने दृष्टिकोण से पर्यावरण को प्रदूषित करते चले जाते हैं।

कुछ देश तो ऐसे कार्यों में भी लिप्त हैं जिसे जलवायु कार्यकर्ता ‘ग्रीनवॉशिंग’ कहते हैं। इसका मतलब अपने पर्यावरणीय प्रयासों को बढ़ा-चढ़ाकर बताना या झूठे दावे करना है। कई देश पर्यावरण संरक्षण में कोई ठोस कार्य किए बिना यह धारणा बनाने का प्रयास करते हैं कि वे पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक और ज़िम्मेदार हैं। दुनिया भर की सरकारें ग्रीनवॉशिंग के तहत व्यापक स्तर पर जनसंपर्क अभियान, भ्रामक विज्ञापन जैसे तरीके अपनाती हैं।

कुछ राष्ट्र तो अस्पष्टता और जानकारी देने में देरी का सहारा लेते हैं। इसमें आम तौर वे अपने वास्तविक कार्बन पदचिह्न को ओझल रखने के लिए जटिल रिपोर्टिंग विधियों या नौकरशाही विलंब का सहारा लेते हैं।

अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले देश कार्बन व्यापार या कार्बन ट्रेडिंग के नाम से मशहूर तरीके का भी इस्तेमाल करते हैं। कार्बन ट्रेडिंग ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने की एक बाज़ार-आधारित पद्धति है। इसके तहत जिन देशों या संस्थानों के लिए उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वे ऐसे संस्थानों से उत्सर्जन क्रेडिट खरीद सकते हैं जिन्होंने अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया है और उनके पास उत्सर्जन की गुंजाइश बची है। कार्बन ट्रेडिंग के दो तरीके हैं।

1. कैप–एंड–ट्रेड – इस प्रणाली के तहत सरकार एक किस्म के उद्योग के लिए उत्सर्जन की कुल मात्रा निर्धारित करती है। इसके बाद कंपनियों या उद्योगों को उत्सर्जन परमिट आवंटित किए जाते हैं। जो कंपनियां अपने आवंटित परमिट से अधिक उत्सर्जन करती हैं, उन्हें या तो अधिशेष परमिट वाली कंपनियों से अतिरिक्त परमिट खरीदने होंगे या फिर निर्धारित सीमा का अनुपालन करने के लिए उत्सर्जन में कमी करना होगा। इस तरह की व्यवस्था आम तौर पर राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर दिखती है।

2. ऑफसेटिंग कार्यक्रम – इसके तहत कंपनियों को अपने उत्सर्जन की भरपाई के लिए अन्य देशों या क्षेत्रों में उत्सर्जन में कमी के कार्यक्रमों में निवेश करने की अनुमति दी जाती है। इन प्रयासों के एवज में उन्हें विकास के नाम पर और अधिक प्रदूषण फैलाने की अनुमति मिलती है। ऑफसेटिंग परियोजनाओं में पुनर्वनीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास के प्रयास या लैंडफिल से मीथेन कैप्चर जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं।

भारत सहित कई देश जीवाश्म ईंधन पर सबसिडी देते रहेंगे और साथ-साथ जलवायु लक्ष्यों के प्रति समर्थन और प्रतिबद्धता के बयान भी। इन देशों का मानना है कि ये उद्योग उनकी आर्थिक स्थिरता के लिए ज़रूरी हैं और वे कोई बड़ा बदलाव न करते हुए इन्हें क्रमश: खत्म करने के प्रयास करेंगे।

कई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों में भी भाग लेते हैं जिनमें कानूनी रूप से बाध्यता का अभाव होता है। इससे उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में दिखावे के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य दर्शाने का मौका मिलता है। लेकिन सच तो यह है कि वे इन बड़े-बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता के बिना अपना काम चलाते जाते हैं।

कुल मिलाकर, हमारे पास असल मुद्दे का कोई जवाब नहीं है – हम जलवायु परिवर्तन के बारे में क्या कर रहे हैं, और खासकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में क्या हम सबसे कमज़ोर वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं?

जलवायु परिवर्तन और असमानता को एक साथ संबोधित करने के लिए ऐसी नीतियां और रणनीतियां लागू करना होगा जो पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समता दोनों को समान रूप से प्राथमिकता देती हों। इसमें कमज़ोर समुदायों में जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे में निवेश करना, स्वच्छ ऊर्जा, भोजन और पानी तक पहुंच प्रदान करना और स्थायी आजीविका विकल्पों को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है। इसके लिए पर्यावरण नीति का न्यायसंगत और समावेशी होना भी आवश्यक है। दरअसल, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई अनिवार्य रूप से एक निष्पक्ष और अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए लड़ाई भी होनी चाहिए। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.imf.org/-/media/Images/IMF/FANDD/article-image/2019/December/walsh-index.ashx