हिमालय की एक नदी है, जो भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्से में काली और नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रदेश में महाकाली के नाम से जानी जाती है। पिछले दिनों मैंने एक शोध कार्य के सम्बंध में इस क्षेत्र में काफी समय गुज़ारा। यहां नदी के नामकरण और उसकी भू-राजनीति पर बात कर रहा हूं।

नदियों का नामकरण सामान्यत: किसी पौराणिक कथा, धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक घटना, उसके स्रोत (जैसे ग्लेशियर, जंगल, झील आदि), उसकी विशेष भौगोलिक संरचना या किसी खास गुण के आधार पर होता है। जैसे, पिंडारी नदी और उसके स्रोत ग्लेशियर का नाम एक ही है। राजस्थान की बनास नदी ‘वन की आस’ (होप ऑफ दी फॉरेस्ट) कहलाती है। गौरीगंगा को उसका यह नाम उसके साफ पानी और सफेद पत्थरों के कारण मिला है।

कई बार एक ही नदी को अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है। जब नदियां किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लांघकर एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करती हैं तब प्राय: नदियों के नाम बदल जाते हैं। जैसे, तिब्बत से निकलने वाली त्संग्पो नदी को चीनी लोग यारलुंग ज़न्ग्बो कहते हैं, भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और फिर आगे बांग्लादेश में यही जमुना हो जाती है। इसी प्रकार से नर्मदा नदी को स्थानीय लोग रेवा भी कहते हैं।

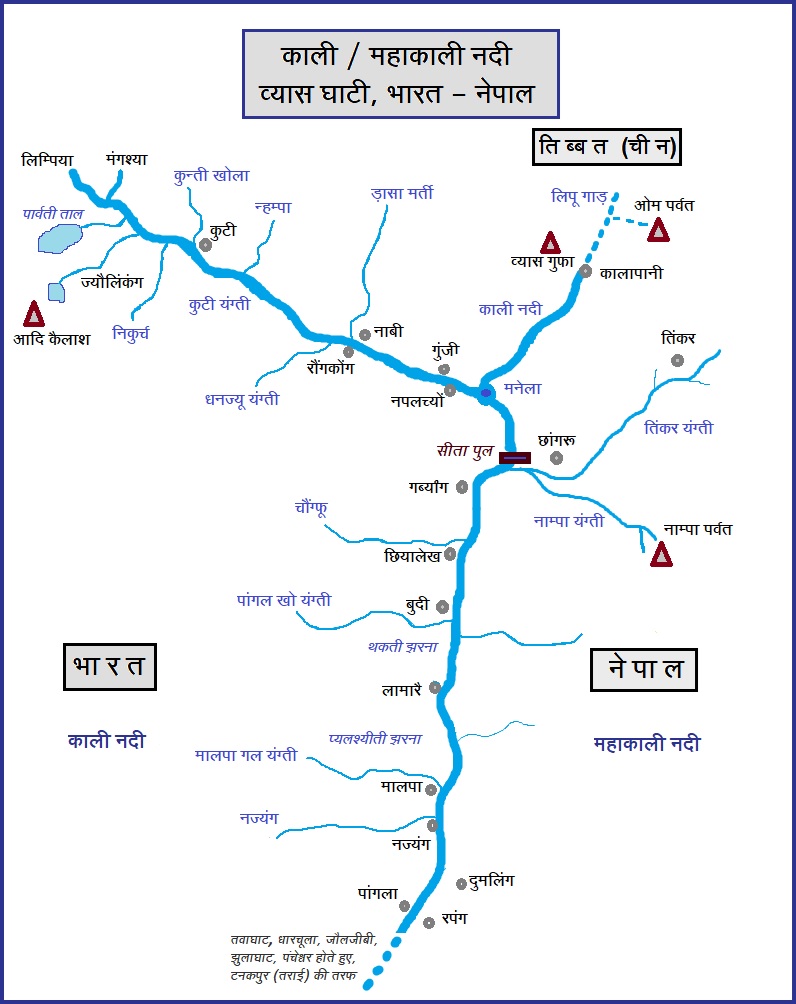

आइए, अब बात करते हैं काली-महाकाली नदी की। काली नदी एवं इसकी सहयोगी नदियों का अपवाह तंत्र भारत–नेपाल-तिब्बत की उच्च हिमालयी चोटियों (7000 मी.) से लेकर उपोष्ण कटिबंधीय तराई-मैदानी भाग (200 मी.) तक फैला है।

इस नदी की शुरुआत भारत, नेपाल और तिब्बत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जोड़ बिंदु यानी ‘त्रि-संधि’ के पास से होती है। यह क्षेत्र तीनों देशों के लिए बेहद सामरिक महत्व का है। यह काली नदी उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जनपद के सुदूर उत्तर में शुरू होकर तराई में टनकपुर, बनबसा तक भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हुए बहती है। पूर्व में नदी का यह क्षेत्र नेपाल के ‘सुदूर पश्चिम प्रदेश’ के अंतर्गत आता है। नदी प्रवाह के उत्तर में लिपूलेख से आगे तकलाकोट, तिब्बत का क्षेत्र है। अब आते हैं इसके नामकरण पर। इसके नामकरण और प्रवाह तंत्र से जुड़े कुछ रोचक विवाद निम्नानुसार हैं।

नदी एक, नाम अनेक

काली नदी भारत-नेपाल की लगभग 230 कि.मी. अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हुए अपनी नदी घाटी (व्यास) को दोनों देशों में विभाजित करती है। माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने यहां तपस्या की थी, इसलिए इस घाटी को यह नाम दिया गया। इस घाटी में भारत से लगे नदी के पश्चिमी किनारे पर इसे काली नदी और पूर्वी किनारे पर नेपाल में महाकाली नदी कहा जाता है। व्यास घाटी के बाद नदी किनारे पहला भारतीय नगर धारचूला आता है। नदी पार नेपाल में बसे नगर को भी दार्चुला कहा जाता है। आगे जौलजीबी में काली नदी के साथ गौरी नदी का संगम होता है। मध्य हिमालय में इस नदी घाटी को काली कुमाऊं का क्षेत्र कहा जाता है।

यह नदी जब हिमालय से निकल कर तराई क्षेत्र में आती है तो इसका नाम शारदा हो जाता है। तराई में टनकपुर और बनबसा बैराज के पास इसके पूर्वी (नेपाल) और पश्चिमी (भारत) दोनों किनारों से बिजली उत्पादन व सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं।

यहां तक काली-महाकाली नदी के कुछ और नाम भी हैं। जैसे, इसके बेहद तेज़ बहाव और खड़े ढाल के कारण इसे एक गुस्सैल नदी कहा जाता है। ग्लेशियर मोरैन (हिमोढ़) और जंगली कंटीली झाड़ियों को बहाकर लाने के कारण स्थानीय लोग इसे नचिती (कांटों भरी), कव्या (गुंजी के पास), कुरूप, अपवित्र और अशुभ नदी भी कहते हैं। स्कंदपुराण के मानसखंड में इसका ज़िक्र श्यामा नदी के रूप में हुआ है।

आगे यह नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पहले पूर्ण रूप से नेपाल के महेंद्र नगर में महाकाली के नाम से बहती है। फिर थोड़ी दूरी तय कर दुबारा सीमा लांघकर भारत के उत्तरप्रदेश में प्रवेश करती है। शारदा नाम से भारत में बहते हुए यह नदी बहराइच के पास नेपाल से ही आने वाली घाघरा (कर्णाली) नदी से संगम करती है। संगम के बाद यह नदी घाघरा के रूप में आगे बढ़ती है।

आगे घाघरा जब अयोध्या पहुंचती है तो सरयू के नाम से जानी जाती है। अंत में बिहार के छपरा शहर के पास सरयू (अर्थात काली और घाघरा) गंगा में समा जाती है।

असली काली कौन है?

सन 1814–16 में भारत में राज कर रहे अंग्रेज़ों और नेपाल के गोरखाओं के बीच एक युद्ध हुआ था। फिर मार्च 1816 में गोरखा शासन और औपनिवेशिक सत्ता (ईस्ट इंडिया कंपनी) के मध्य सिगौली (बिहार) में एक संधि हुई। इस संधि में कई अन्य निर्णयों के साथ ही नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच की सीमा ‘काली-महाकाली’ नदी को निर्धारित किया गया। संधि करने वाले दोनों ही पक्ष इस नदी के सुदूर उद्गम और शुरुआती प्रवाह तंत्र से अनजान थे। संधि दस्तावेज़ों में भी नदी का कोई मानचित्र या स्पष्ट विवरण दर्ज नहीं किया गया था।

चूंकि संधि में नदी उद्गम और शुरुआती प्रवाह के सम्बंध में कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी, इसलिए मुख्य धारा को लेकर विवाद होना तय था और बाद के वर्षों में यह आशंका सच हुई भी। हाल के कुछ वर्षों में असली काली नदी को लेकर यह विवाद बार-बार उठाया गया है।

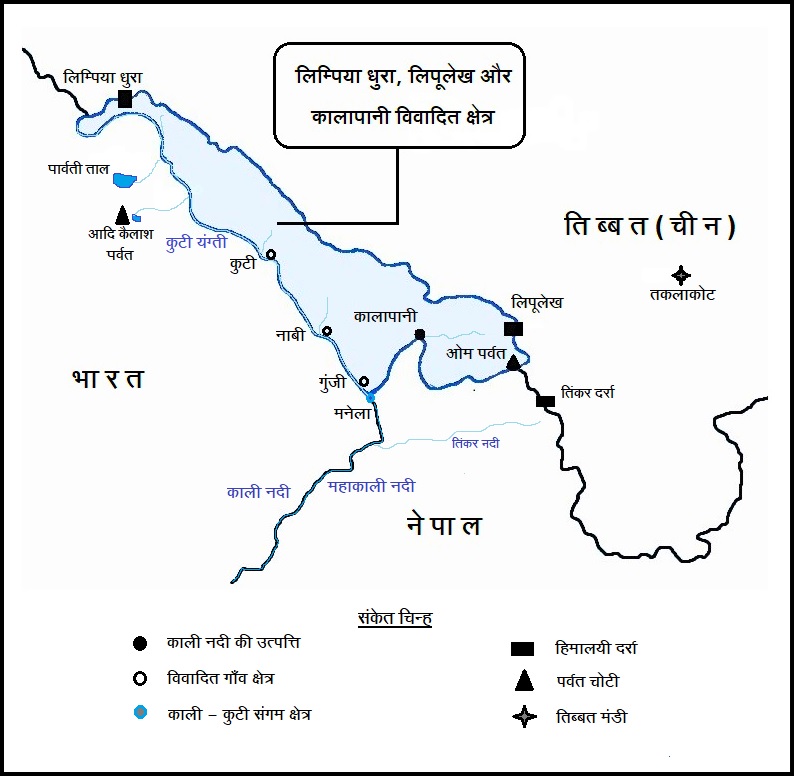

भारत का मानना है कि कालापानी से गुंजी आने वाली पूर्वी धारा ही सिगौली संधि में वर्णित वास्तविक काली नदी है। साथ ही पश्चिमी धारा का नाम कुटी यंग्ती बताया जाता है। यह पश्चिम में स्थित लिम्पिया धुरा से शुरू होकर ज्यौलिंकंग, निकुर्च, कुटी, रौंगकोंग, नाबी, नपलच्यों और गुंजी होते हुए मनेला तक पहुंचती है। इस प्रकार सीमा निर्धारण के हिसाब से काली नदी के पश्चिम में स्थित इन सभी क्षेत्रों पर भारत का अधिकार है।

मगर नेपाल का मानना है कि चूंकि कुटी यंग्ती लंबाई और जल प्रवाह क्षमता दोनों ही तरह से काली से बड़ी है अत: असली काली नदी वही है। इसी कारण उपरोक्त लिम्पिया धुरा-लिपूलेख-गुंजी क्षेत्र नेपाल के हिस्से होना चाहिए। यह विवादित क्षेत्र 335 वर्ग कि.मी. का है। नक्शा क्रमांक 2 में इस विवादित क्षेत्र को दर्शाया गया है।

भारत का तर्क है कि भले ही कुटी यंग्ती अपेक्षाकृत रूप से लंबी और जल प्रवाह क्षमता में बड़ी है मगर वर्षों से धार्मिक आस्था, विभिन्न मिथक और लोगों का विश्वास काली नदी की धारा के साथ जुड़ा है। सदियों से चले आ रहे तिब्बत व्यापार और कैलाश-मानसरोवर तीर्थ यात्रा में यही काली नदी एक महत्वपूर्ण मार्ग उपलब्ध करवाती है। कुटी यंग्ती की अपेक्षा यह ज़्यादा सामरिक महत्व भी रखती है। इसलिए यही मुख्य काली नदी है।

आखिर दोनों में से किस धारा को असली काली नदी माना जाए: बड़ी और लंबी कुटी यंग्ती को या धार्मिक और विश्वास रूप से ज़्यादा विख्यात अपेक्षाकृत छोटी काली नदी को?

नक्शों की राजनीति

नवंबर 2019 में भारत ने जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख की स्थिति में बदलाव के बाद अपना नवीन आधिकारिक मानचित्र प्रकाशित किया। इस नए मानचित्र में उपरोक्त विवादस्पद क्षेत्र को पहले की ही तरह भारत का हिस्सा दिखाया गया था। फिर भारत द्वारा 8 मई 2020 को इस घाटी में सेना के लिए बीआरओ द्वारा सड़क निर्माण का उद्घाटन किया गया।

नेपाल सरकार ने दोनों ही घटनाओं पर स्पष्ट आपत्ति ज़ाहिर की। आपत्ति के साथ ही 20 मई, 2020 में नेपाल का भी एक नया आधिकारिक मानचित्र प्रकाशित किया गया, जिसे वहां की संसद ने 10 जून 2020 को मान्यता दे दी। नेपाल के इस नवीनतम मानचित्र में इस विवादित क्षेत्र को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है। अर्थात कुटी यंग्ती और काली नदी के बीच का यह क्षेत्र दोनों देशों के मानचित्रों में अपना दिखाया गया है।

उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव व मूलत: व्यास घाटी के वासी नृपसिंह नपलच्याल का कहना है कि कुटी यंग्ती भारत की आंतरिक नदी है और लिपूलेख तथा लिम्पिया धूरा सदियों से तिब्बत (अब चीन) से हमारी निर्विवाद सीमा को बनाते हैं। तिब्बत का यह पारंपरिक मार्ग है। यदि थोड़ी देर के लिए यह मान लिया जाए कि कुटी ही काली है तब भी औपनिवेशिक शासक कालापानी–लिपूलेख को ही सीमा बनाते। यह तिब्बत व्यापार, तीर्थयात्रा और सदियों से प्रचलित मार्ग का तकाज़ा था। कुटी को कभी भी किसी नक्शे में सीमा की तरह नहीं दिखाया गया था। इस तरफ सिर्फ नक्शों के आधार पर बात करने वाले विद्वानों को ध्यान देना चाहिए। अगर सच सिर्फ नक्शों में छिपा होता तो दुनिया में कहीं सीमा विवाद नहीं होता।

इस प्रकार इस विवादित क्षेत्र के कुटी, नाबी और गुंजी गांव में रहने वाले स्थानीय ‘रं’ समुदाय के लोग असमंजस की स्थिति में हैं। उनके गांव भारत और नेपाल दोनों मानचित्रों में हैं, अत: कहीं किसी रोज़ उनकी नागरिकता तो नहीं बदल दी जाएगी? या यह केवल एक नक्शों की राजनीति भर है?

जल धारा नदी कब बनती है?

काली नदी से जुड़ा एक और रोचक किस्सा है उसका धारा से नदी बनना। हिमालय में शुरू होने वाली नदियां किसी एक बिंदु या स्रोत से उत्पन्न नहीं होती हैं। अपितु उनकी शुरुआत कई छोटी-बड़ी जल धाराओं के मेल से होती है। ये कई छोटी-बड़ी धाराएं मिलकर एक नदी का प्रवाह तंत्र विकसित करती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आप इन सम्मिलित धाराओं के मेल को नदी का नाम कब और किस स्थान पर देते हैं। खास कर तब जब वह नदी किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कर रही हो।

काली नदी को लेकर भी एक ऐसा ही विवाद कालापानी क्षेत्र में है। एक बुद्धिजीवी वर्ग का यह मानना है कि यदि भारत के तर्क अनुसार वर्तमान काली को ही वास्तविक काली नदी मान लिया जाए तो उसकी उत्पत्ति लिपूलेख ओम पर्वत के पास होती है। क्योंकि नदी की शुरुआती जलधाराएं वहीं से बनती हैं। इसलिए इन धाराओं के पूर्व का क्षेत्र नेपाल का और पश्चिमी क्षेत्र भारत के अधिकार में होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। क्योंकि, भारत काली नदी की शुरुआत कालापानी से मानता है न कि लिपूलेख से। भारत वहां से आने वाली शुरुआती धारा को लिपूगाड़ कहता है। धार्मिक कारणों से अभी इसे काली नदी कहलाने का दर्जा प्राप्त नहीं है। लिपूगाड़, लिपूलेख और ओम पर्वत के आसपास के ग्लेशियरों का पानी लेकर आगे कालापानी स्थान पर पहुंचाती है। यहां लिपूगाड़ के दाएं किनारे पर कालीमाता का एक मंदिर स्थित है। मंदिर परिसर में एक ऐतिहासिक भू-जल स्रोत है। यहां इस भू-जल स्रोत से बहते पानी की एक छोटी जलधारा लिपूगाड़ में मिलती है। इस धारा और लिपूगाड़ के संगम के बाद इस प्रवाह को काली नदी नाम दिया जाता है। अर्थात कालापानी में काली मंदिर के इस भू-जल स्रोत को ही काली नदी का परम्परागत और आधिकारिक उद्गम स्थल माना गया है। हालांकि नदी प्रवाह का ज़्यादातर पानी पीछे लिपूलेख की तरफ से आ रहा है।

यह एक रोचक तथ्य है कि मंदिर के भू-जल स्रोत का थोड़ा-सा पानी मिलते ही लिपूगाड़, काली नदी में परिवर्तित हो जाती है। वैसे यह मामला भी भौगोलिक सिद्धांत से ज़्यादा धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक और सामरिक महत्व पर आधारित है। आगे इसी स्थान (कालापानी) से लेकर टनकपुर-बनबसा तक यह नदी भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानी जाती है।

वर्ष 1816 की सिगौली संधि के तहत ही गंडक नदी (नेपाल में नारायणी) को भी बिहार में भारत–नेपाल के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाया गया था। वर्तमान में यह सुस्ता–चकधावा का क्षेत्र भी एक विवाद का विषय है। सीमा निर्धारण के समय सुस्ता नदी के दाएं तरफ वाला इलाका नेपाल में था। नदी द्वारा अपना प्रवाह मार्ग बदलने से अब यह नदी के बाएं तरफ आ गया है। इधर भारत का चकधावा (बिहार) गांव है। ऐसे ही स्थानीय लोगो के खेत भारत नेपाल के मध्य इधर-उधर होते रहे हैं।

देश के भीतर भी विभिन्न राज्यों के मध्य ऐसे कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। सवाल यह है कि नदियों द्वारा दो देशों या राज्यों की सीमा निर्धारित करना कहां तक उचित है जबकि नदियों द्वारा अपना प्रवाह मार्ग बदलने से सीमाएं भी आगे–पीछे होने लगती हैं और दोनों क्षेत्रों के मध्य विवाद उत्पन्न होते हैं।

लेकिन समस्या मात्र भूगोल की नहीं है। दोनों तरफ के स्थानीय ‘रं’ समुदाय के लोगों में इन तमाम घटनाओं पर मिले-जुले विचार हैं। हालांकि सदियों से, कितने ही आक्रान्ता शासक, अंग्रेज़ अधिकारी, राजतंत्र के राजा और लोकतंत्र के प्रतिनिधि आए और गए मगर दोनों तरफ के समुदायों के बीच विश्वास और शांति के सम्बंध बने रहे।

यदि यहां कुछ समय के लिए देशों की सीमाओं को भुला दिया जाए तो नदी के पूर्व और पश्चिम किनारों की बसाहटों में कोई भिन्नता नहीं मिलेगी। कालांतर में लोग खेतों की बुवाई और जानवरों की चराई के लिए आते–जाते रहे हैं। हमेशा ही दोनों तरफ के समुदायों में अच्छे रिश्ते और रास्ते कायम रहे है। यहां स्थित दर्जन भर झूला पुल दो भू-भागों के साथ-साथ ही दोनों तरफ के समुदायों के दिलों, समाज और संस्कृति को जोड़ने का काम भी करते रहे हैं।

वर्तमान में नेपाल के छांगरू और तिंकर गांव के स्थानीय लोग, काली–तिंकर नदी संगम के पास स्थित लकड़ी के सीतापुल द्वारा नदी को पार कर भारतीय सड़क के माध्यम से ही इन ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से नेपाल के अन्य शहरों में आते-जाते हैं।

आज भी इस घाटी में भारत–नेपाल सीमा के दोनों तरफ परस्पर व्यापार और रोटी–बेटी के गहरे सम्बंध बने हुए हैं। स्थानीय लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने, शादी करने, मंदिरों में पूजा करने, जड़ी-बूटी एकत्र करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोज़गार आदि के लिए आसानी से इधर-उधर आते-जाते हैं। कुल मिलाकर इन्हें देश की सीमाएं बांटती है, और भूगोल एक करता है। इस नदी ने ही सदियों पुरानी ‘रं’ सभ्यता को आज भी बचाए रखा है।

इसलिए दोनों देशों को इस ‘नक्शेबाज़ी’ की बजाय खुल कर संवाद करना चाहिए। दोनों तरफ के स्थानीय समुदायों को भी इस संवाद प्रक्रिया का हिस्सा बनाना चाहिए। बड़ा देश होने के नाते भारत, नेपाल की स्वायत्तता और संप्रभुता का सम्मान करते हुए इस बातचीत की शुरुआत नए सिरे से कर सकता है, इससे पहले कि यह कोई हिंसक जटिल समस्या बन जाए।(स्रोत फीचर्स)

लेख में प्रयुक्त नक्शे स्वयं लेखक द्वारा बनाए गए हैं।

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Sharda_or_Mahakali_River_AJTJ_P1020802.jpg