अर्पिता व्यास

पिछले दिनों महाराष्ट्र के बुलढाणा (buldhana) ज़िले के गांवों में लोगों में बालों के झड़ने (hair loss) की एक विचित्र घटना सामने आई। बुलढाणा ज़िले के शेगांव तालुका (shegaon council) में अचानक लोगों के बाल झड़ने लगे। यह महिलाओं और पुरुषों दोनों में देखा गया। गांव के लोग अटकलें लगाने लगे कि यह किसी वायरस (virus infection) की वजह से हो रहा है। तत्काल हुई जांचों में पता चला कि बोंडगांव और खातखेड़ के पानी में नाइट्रेट (nitrate contamination) काफी ज़्यादा मात्रा में है और साथ ही उसमें कुल घुलित लवण यानी TDS (Total dissolved solids) भी अधिक था। यह पता लगा कि पानी पीने के लिए सही नहीं है। यह अनुमान लगाया गया कि शायद यही बाल झड़ने का कारण हो सकता है।

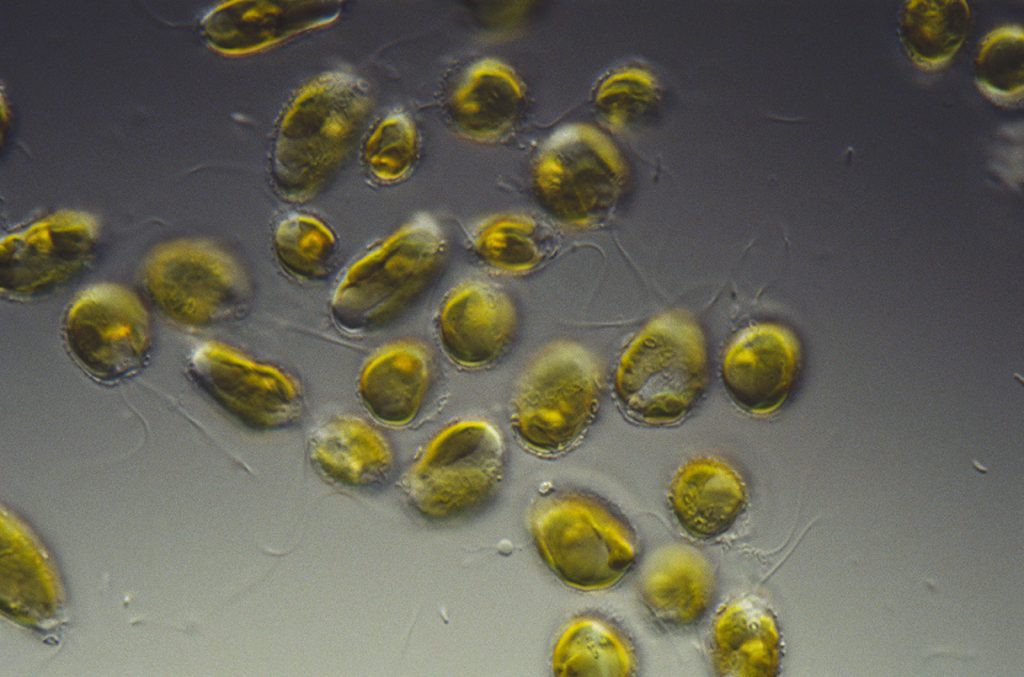

लोगों में बाल झड़ने की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। 3 दिन में लगभग 51 व्यक्ति गंजे (sudden baldness) हो चुके थे। चिकित्सा विभाग ने उस क्षेत्र का एक सर्वे किया। त्वचा रोग विशेषज्ञ (dermatologists) भी गांव पहुंच गए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बाल झड़ना एक कवक (फफूंद) के संक्रमण (fungal infection) के कारण हो रहा है जो संदूषित पानी (contaminated water) से फैल रहा है। प्रभावित लोगों ने बताया कि इसकी शुरुआत बालों की जड़ों में खुजली (itching in scalp) होने से होती है, उसके बाद बाल पतले (thinning hair) होने लगते हैं। फिर 3 दिनों में पूरे बाल झड़ जाते हैं और पूरी तरह गंजापन (complete baldness) आ जाता है। यहां तक कि दाढ़ी के बाल भी गिर जाते हैं।

हालांकि संदूषित पानी को ही कारण माना जा रहा था फिर भी जांच आगे जारी रखी गई। त्वचा और पानी के नमूने जांच के लिए भेजे गए। पानी के अत्यधिक संदूषित (highly contaminated water) होने के कारण उसका उपयोग प्रतिबंधित करके गांव वालों के लिए दूसरे स्रोतों से पानी उपलब्ध करवाया गया। अन्य स्रोत से पानी देने लगे तो लगा कि अब और मामले नहीं बढ़ेंगे लेकिन मामले तो बढ़ते ही जा रहे थे।

पूर्व में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR – Indian Council of Medical Research) से आई टीम ने जांच में पाया था कि प्रभावित लोगों में सेलेनियम (selenium poisoning) की मात्रा अधिक है जो शायद बालों के झड़ने का कारण है। सेलेनियम राशन की दुकान से वितरित गेहूं (contaminated wheat) में अधिक पाया गया था। अलबत्ता, टीम ने पक्का निष्कर्ष नहीं दिया था कि यही बाल झड़ने का कारण है। गेहूं के नमूने जांच के लिए वारणी एनालिटिक्स लैब, ठाणे पहुंचाए गए। वहां बिना धुले गेहूं में सेलेनियम 14.52 मि.ग्रा./कि.ग्रा पाया गया और धुले हुए गेहूं में 13.61 मि.ग्रा./कि.ग्रा जबकि गेहूं में सेलेनियम की सामान्य मात्रा 0.1 से 1.9 मि.ग्रा./कि.ग्रा होती है। यानी इस गेहूं में सेलेनियम की मात्रा सामान्य अधिकतम मात्रा से 8 गुना अधिक थी। राशन के गेहूं के पैकेट्स को चेक किया गया तो देखा कि ये पंजाब से आए थे।

इसी तरह, 2000 के दशक के शुरू में पंजाब के दो ज़िलों होशियारपुर और नवांशहर में भी बालों के झड़ने (hair fall epidemic) की घटनाएं हुई थीं। ये दोनों ज़िले शिवालिक पर्वतों की तराई में स्थित हैं। तब यहां सेलेनियम नदियों की बाढ़ से आए पानी के साथ आया था।

एक अन्य रिपोर्ट में प्रभावित लोगों के खून में ज़िंक की कमी (zinc deficiency) भी पाई गई जो बालों की वृद्धि (hair growth) के लिए उत्तरदायी है। सेलेनियम की वृद्धि और ज़िंक की कमी, दोनों कारणों से बाल झड़ने की घटनाएं हुई। 15 गांव के लगभग 300 लोग प्रभावित हुए। अच्छी बात यह है कि कुछ वक्त में लोगों के बाल वापस आ गए क्योंकि बालों की जड़ें सलामत थीं। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://static.punemirror.com/full/9cf1f401-a3a1-4e06-9677-3c46ea5519a2.jpg