आमोद कारखानिस

केरल वन एवं वन्यजीव विभाग तथा मशरूम्स ऑफ इंडिया समुदाय से जुड़े कुछ विशेषज्ञों ने केरल के रानीपुरम जंगलों में एक सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट से वनस्पति विज्ञान समुदाय बहुत उत्साहित है। इस क्षेत्र में मिलने वाले कुकुरमुत्तों (मशरूम) और कवकों की विभिन्न किस्मों का ब्यौरा देती इस रिपोर्ट में कुछ खास बात है जिसने वैज्ञानिक समुदाय को इतना उत्साहित कर दिया है।

हम सभी कुकुरमुत्ता (मशरूम) के बारे में जानते हैं। मानसून (monsoon season) में हमने कई बार सूख चुके पेड़ों के तनों पर सफेद छतरी जैसे मशरूम (wild mushrooms) उगते देखे हैं। ये अलग-अलग किस्मों, अलग-अलग रंगों के होते हैं। कुछ मशरूम खाने योग्य (edible mushrooms) भी होते हैं, और इन्हें खाने के लिए उगाया भी जाता है। अलबत्ता, कई मशरूम ज़हरीले (poisonous mushrooms) भी होते हैं। बताते हैं कि नारंगी रंग वाले मशरूम ज़हरीले होते हैं। प्राय: सफेद या काले रंग के मशरूम ही देखने को मिलते हैं।

रानीपुरम के इस जंगल (rainforest) में कई तरह के मशरूम हैं। तो क्या खास है यहां के मशरूम्स में?

ज़रा एक स्थिति की कल्पना कीजिए: घने बादलों से घिरी अंधेरी-काली रात है, बारिश अभी-अभी थमी है, और ऐसे में आप जंगल की किसी पगडंडी पर चले जा रहे हैं। यदि आप कोई शहरी व्यक्ति हैं जिसे शोर-शराबे की आदत है तो जंगल (dense forest) आपको बहुत निरव लगेगा, और जंगल का यह सन्नाटा भयावह। लेकिन जंगल में घुप सन्नाटा तो नहीं है; पत्तियों से पानी टपकने की टिप-टिप, सिकाडा (Cicada insect) का (कानफोड़ू) शोर, बीच-बीच में उल्लू की आवाज़। ये सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बनाते हैं। और अचानक थोड़ी दूरी पर एक सफेद-सी आकृति दिखाई देती है। खैर, थोड़ा करीब जाकर देखेंगे तो वह आकृति कुल्लु (स्टर्कुलिया यूरेन्स) का पेड़ निकलती है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे भूतिया पेड़ (Ghost tree) कहते हैं।

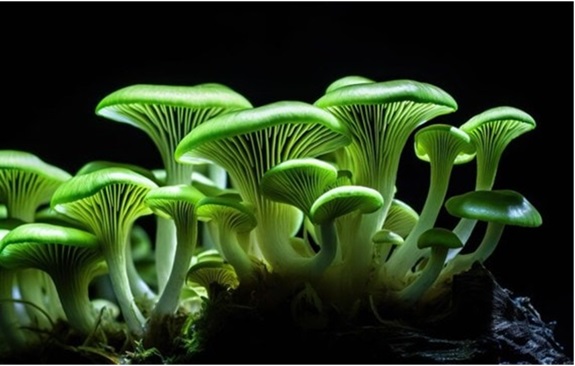

जंगल के और अंदर चलिए। घने बादलों के तले, छोटी-सी टॉर्च के अलावा कोई और रोशनी नहीं है, वह भी सिर्फ पैरों के आसपास ही रास्ता दिखा पा रही है। जंगल के घुप अंधेरे को महसूस करने के लिए आप अपनी टॉर्च भी बंद कर लेते हैं। जैसे ही आंखें अंधेरे की आदी होती हैं कि फिर कुछ दिखाई देता है – कुछ हल्की हरी-सी चमक। इस चमक की तरफ बढ़कर देखते हैं तो पाते हैं कि जंगल के फर्श पर छोटी-छोटी टहनियां, पत्तों के डंठल, सबके सब चमकते हुए प्रतीत होते हैं। कहीं आप किसी आश्चर्यलोक में तो नहीं हैं? या किसी परी-लोक में? चारों ओर देखते हैं, तो पेड़ों की छाल की धारियां भी चमक रही हैं। मंत्रमुग्ध कर देने वाला नज़ारा है। एक चमकीला जंगल (glowing forest)!

यह कोई काल्पनिक नज़ारा या कहानी नहीं है, बल्कि यह वास्तविक अनुभव है। यदि कभी आप रात में जंगल में घूमे हों तो आपने भी शायद ऐसा अनुभव किया हो। मुझे यह अनुभव कई साल पहले महाराष्ट्र के भीमाशंकर के जंगलों में हुआ था। इस रोशनी को जैव-दीप्ति (बायोल्यूमिनेसेंस, Bioluminescence) कहा जाता है।

देखा जाए तो बायो-ल्यूमिनेसेंस (natural bioluminescence) हमारी जानी-पहचानी चीज़ है। हम सभी ने जुगनू (fireflies) देखे हैं। पश्चिमी घाट (Western Ghats) के आसपास रहने वालों के लिए यह एक सामान्य बात है। वैसे भी लगभग सभी जंगलों में जून के महीने में, मानसून की शुरुआत में सैकड़ों-हज़ारों की संख्या में जुगनू दिखाई देते हैं: नर और मादा दोनों प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और टिमटिमाते हैं, लेकिन उनकी टिमटिमाने की लय अलग-अलग होती है। लगता है कि इस तरह से वे एक-दूसरे को ढूंढते हैं, प्रजनन साथी तलाशते हैं।

यह कीटों में जैव-दीप्ति (bioluminescent insects) है। वैसे और भी जीवों में जैव-दीप्ति देखने को मिलती है। लेकिन वनस्पतियों में जैव-दीप्ति मिलना दुर्लभ (rare bioluminescent fungi) है। कुछ कवक (फफूंद) चमकती हैं। कवक (fungi) की लगभग 10,000 प्रजातियों में से केवल 60 के करीब प्रजातियों में ही जैव-दीप्ति होती है। और ऐसी अधिकांश प्रजातियां केवल समुद्र (marine bioluminescence) में पाई जाती हैं।

पश्चिमी घाट के पुराने (लगभग अनछुए) वर्षा वनों में कुछ जैव-दीप्त कवक (glowing mushrooms) पाए जाते हैं। ऊपर वर्णित भीमाशंकर के जंगल के नज़ारों में जो जैव दीप्ति देखी गई है वह आर्मिलेरिया मेलिया (Armillaria mellea) कवक थी। मशरूम दरअसल कवक ही होते हैं। भारत में मायसिन (Mycena) की कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो जैव-दीप्त होती हैं।

रानीपुरम वन सर्वेक्षण (Ranipuram forest survey) की रिपोर्ट में लगभग 50 से अधिक कवक प्रजातियों की सूची है; इनमें से दो भारत के लिए नई खोजी गई प्रजातियां हैं। लेकिन इनमें से सबसे दिलचस्प है फिलोबोलेटस मैनिपुलेरिस (Phylloboletus manipularis)। यह एक बहुत ही दुर्लभ जैव-दीप्त मशरूम (rare glowing mushroom) है। यह कवक आम तौर पर ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और प्रशांत द्वीपों में पाई जाती है। तो फिर यह रानीपुरम तक कैसे पहुंची? सवाल दिलचस्प है और आगे अध्ययन की मांग करता है।

जैव-दीप्ति सजीवों में रासायनिक अभिक्रिया (chemical reaction in bioluminescence) के कारण होती है। यह काफी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में लूसिफेरिन (Luciferin) नामक रसायन की भूमिका होती है। (वास्तव में लूसिफेरिन रसायनों के एक समूह का नाम है। जैव-दीप्ति दिखलाने वाली हर प्रजाति में यह रसायन थोड़े-बहुत फर्क के साथ हो सकता है, लेकिन उनकी सामान्य संरचना एक-सी होती है।) लूसिफरेज़ (Luciferase) नामक एक एंज़ाइम की उपस्थिति में यह रसायन ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकरण की इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा हरे या नीले प्रकाश (green or blue light emission) के रूप में निकलती है। दिलचस्प बात है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है और अभिक्रिया कोशिका के सामान्य तापमान पर संपन्न होती है, इसलिए इसे शीत दहन (cold combustion) भी कहा जाता है।

महाराष्ट्र में पाए जाने वाले जैव-दीप्त कवक की रिपोर्ट एक पुराने, अछूते और बहुत नम वर्षावन (tropical rainforest) की है। लगभग 25 साल पहले भीमाशंकर के जंगल में मैंने जो कवक देखी थी, वह शिव ज्योतिर्लिंग मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित घने जंगल में थी। लेकिन अब यह जंगल घना नहीं रहा। बढ़ते पर्यटन और भक्तों की बढ़ती संख्या ने वहां की जैव-विविधता को प्रभावित किया है। लेकिन लोनावला, मुलशी-ताम्हिनी जैसे पश्चिमी घाट के कई अंदरूनी इलाकों (करीब-करीब अछूते इलाकों) और गोवा के कुछ जंगलों में इस कवक की मौजूदगी की सूचना मिली है।

इसी संदर्भ में केरल में एक बहुत ही दुर्लभ जैव-दीप्त मशरूम (rare Kerala glowing mushroom) का मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रजाति का मिलना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि हम अभी भी पश्चिमी घाट के जंगल के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। इन जंगलों में कई और नई प्रजातियां होंगी जिन्हें खोजा जाना बाकी है। हम काटे गए जंगलों की क्षतिपूर्ति के लिए वृक्षारोपण करके वृक्षाच्छादन तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन जंगलों ने हज़ारों वर्षों में जो जैव-विविधता विकसित की है, उसे वैसा का वैसा पनपाना मुश्किल है। इसलिए हमें इनके संरक्षण का हर संभव प्रयास करना चाहिए। विकास की आड़ में विनाश कर हम इस बात से अनभिज्ञ हैं कि इस प्रक्रिया में हम क्या खोते जा रहे हैं! (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.sanskritiias.com/uploaded_files/images//MANIPULRIS.jpg