डॉ. डी. बालसुब्रमण्यन

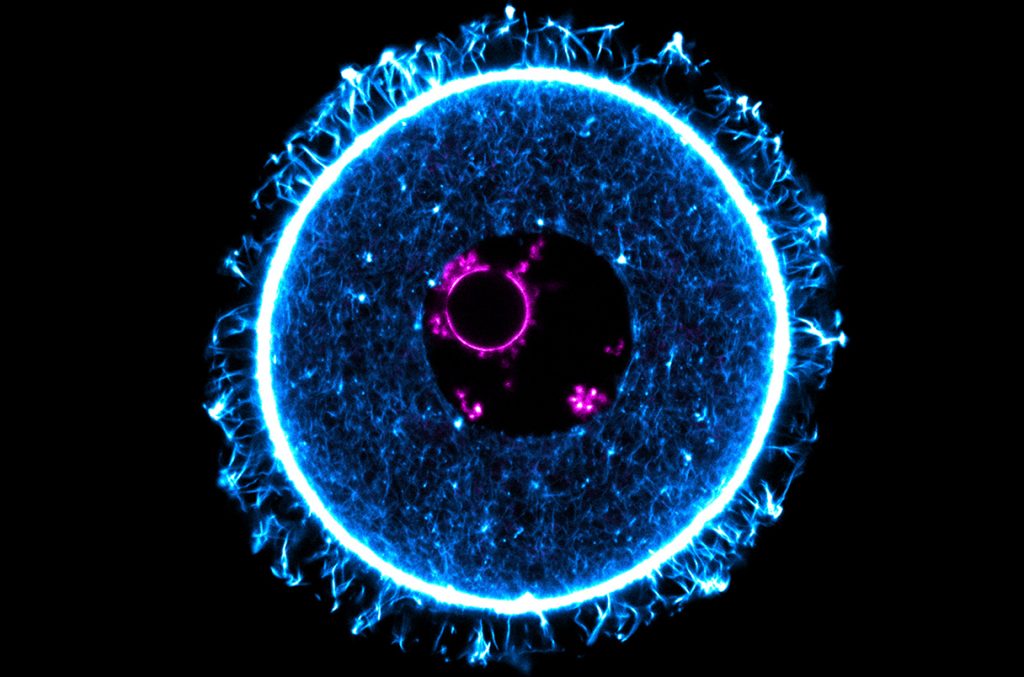

वर्ष 2007 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 15 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस (World Malaria Day) घोषित किया था; उद्देश्य था मलेरिया की रोकथाम (Malaria Prevention) और नियंत्रण (Control) के लिए निरंतर निवेश और निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर ज़ोर देना। मॉस्किटोपिया: दी प्लेस ऑफ पेस्ट्स इन ए हेल्दी वर्ल्ड नामक पुस्तक में कहा गया है कि अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर मच्छरों की 3500 से अधिक प्रजातियां (Mosquito Species) पाई जाती हैं। दुनिया में मच्छरों की कुल आबादी में से 12 प्रतिशत से अधिक भारत में है। वर्ष 2015 में जर्नल ऑफ मॉस्किटो रिसर्च (Journal of Mosquito Research) में प्रकाशित एक अध्ययन में बी. के. त्यागी और उनके साथियों ने बताया था कि भारत में मच्छर की 63 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें एनॉफिलीज़ (Anopheles) सबसे प्रमुख है। सर रोनाल्ड रॉस (Sir Ronald Ross) ने हैदराबाद में मलेरिया से पीड़ित मानव रोगी पर पड़ताल करके बताया था कि किस तरह एनॉफिलीज़ मच्छर के काटने से मलेरिया (Malaria Transmission) फैलता है। इसी काम के लिए सर रोनाल्ड रॉस को 1902 में कार्यिकी/चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Medicine) दिया गया था।

भारत सरकार के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (National Vector Borne Disease Control Programme) ने बताया है कि मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू (Dengue), फाइलेरिया (Filariasis), जापानी दिमागी बुखार (Japanese Encephalitis), और चिकनगुनिया (Chikungunya) जैसी बीमारियां फैलती हैं। केंद्र ने दवाओं और टीकों के माध्यम से इन बीमारियों को नियंत्रित करने (Disease Control) और उनसे निपटने के तरीके भी बताए हैं।

भारत में मच्छर अत्यधिक जल-जमाव (Waterlogging) वाले क्षेत्रों, जैसे ओड़िशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। हालांकि, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, और कोलकाता में भी भारी बारिश और पानी के अकुशल प्रबंधन के कारण मच्छरों की आबादी में काफी वृद्धि (Mosquito Population Increase) देखी गई है।

मच्छर खेतों, बाड़ों, गमलों, नालियों, पक्षियों के लिए रखे गए पानी के बर्तनों, टायरों और कूड़ेदान जैसी चीज़ों या जगहों पर भरे थमे हुए पानी में पनपते हैं। इनकी समय-समय पर सफाई (Regular Cleaning) करने से मच्छरों की वृद्धि कम करने में मदद मिलेगी। दी हेल्दी टैलबोट (The Healthy Talbot) वेबसाइट मच्छरों से छुटकारा पाने के कई सरल उपाय (Mosquito Repellents) बताती है। इनमें से कुछ उपाय शहरों और कस्बों में उपयोगी हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग (जहां चावल/गेहूं की खेती होती है और इस कारण पानी भरा रहता है) कपूर (Camphor) और तुलसी (Basil Leaves) की पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं; इन दोनों चीज़ों का उपयोग लोग घरों में पूजा-पाठ में करते हैं। सिट्रोनेला पौधे (Citronella Plant) से प्राप्त तेल मच्छरों को दूर रखने में प्रभावी है। इसी से मच्छर भगाने वाली ओडोमॉस (Odomos) बनाई जाती है जो बाज़ार में सस्ती कीमतों पर उपलब्ध है; यह क्रीम के रूप में और चिपकू पट्टी के रूप में उपलब्ध है।

व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जाने वाला कीट-भगाऊ एन,एन-डायइथाइल-मेटा-टॉल्यूमाइड (DEET) द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया था। DEET की रासायनिक संरचना (Chemical Composition) में एक मामूली बदलाव ने इस औषधि को अधिक कारगर (Effective Insect Repellent) बना दिया। बलसारा होम प्रोडक्ट्स के इस स्वदेशी उत्पाद का अध्ययन एक दशक पहले मित्तल और उनके साथियों द्वारा किया गया था (इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च, 2011), जो आज चिपचिप-मुक्त एडवासंस्ड ओडोमॉस (Advanced Odomos) के रूप में बाज़ार में उपलब्ध है। ऐसे और भी अणु (New Molecules) खोजने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि कार्बनिक रसायनज्ञ और जैव-रसायनज्ञ (Organic and Biochemists) ऐसे नए अणु संश्लेषित करेंगे जो और भी कार्यकुशल होंगे।

वर्ष 2021 में, WHO ने ग्लैक्सो-स्मिथ-क्लाइन (GSK) और PATH द्वारा निर्मित ‘मॉस्कियूरिक्स (Mosquirix)’ नामक मलेरिया के टीके की चार खुराक शिशुओं को देने की सिफारिश की थी, और इसे अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर उपयोग की अनुमति दी थी। इसका इस्तेमाल दुनिया के किसी और हिस्से में अब तक नहीं किया गया है। भारत में दो बायोटेक फर्म ने मलेरिया के टीकों के निर्माण और आपूर्ति के लिए काम शुरू कर दिया है। भारत बायोटेक (Bharat Biotech), जो पहले से ही मलेरिया से जुड़े कुछ टीकों पर काम कर रही है, ने मॉस्कियूरिक्स की लंबे समय तक आपूर्ति के लिए GSK-PATH के साथ इसकी प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए करार किया है। उम्मीद है कि 2026 तक भारत के लोगों के लिए इसका निर्माण और आपूर्ति शुरू हो जाएगी। 2021 में, WHO ने R21/मैट्रिक्स (R21/Matrix) टीके की भी सिफारिश की थी। ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी (Oxford University) के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट (Serum Institute) ने R21/मैट्रिक्स टीके का उत्पादन किया है; इसी जुलाई में पश्चिमी अफ्रीका के कोट डी आइवरी (Côte d’Ivoire) में इस टीके को देने की शुरुआत की गई है, इस तरह यह देश R21/मैट्रिक्स का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही भारतीयों को भी यह टीका मिलेगा, संभवत: 2026 के विश्व मलेरिया दिवस तक। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://th-i.thgim.com/public/incoming/oryhxt/article68477941.ece/alternates/LANDSCAPE_1200/Malaria_Prevention_82716.jpg